Ces bonnes feuilles, extraites du dernier ouvrage des historiens Jean‑Baptiste Fressoz et Fabien Locher consacré à l’histoire du changement climatique, sont publiées dans le cadre du Festival des idées, qui a pour thème cette année les « nouvelles normalités ». L’événement, organisé par l’ASPC (Alliance Sorbonne Paris Cité), se tient entièrement en ligne les 20 et 21 novembre 2020 ; The Conversation est partenaire de l’événement. Retrouvez Jean‑Baptiste Fressoz ce vendredi 20 novembre à partir de 16h pour une discussion en direct.

Dans « Les Révoltes du ciel » (Éditions du Seuil, 2020), les auteurs montrent que la transformation du climat fut au cœur de débats fondamentaux sur la colonisation, Dieu, l’État, la nature et le capitalisme et que de ces batailles ont émergé certains concepts clés des politiques et des sciences environnementales contemporaines. Nous publions ici un extrait du chapitre 16, « Le carbone innocent du XIXe siècle ».

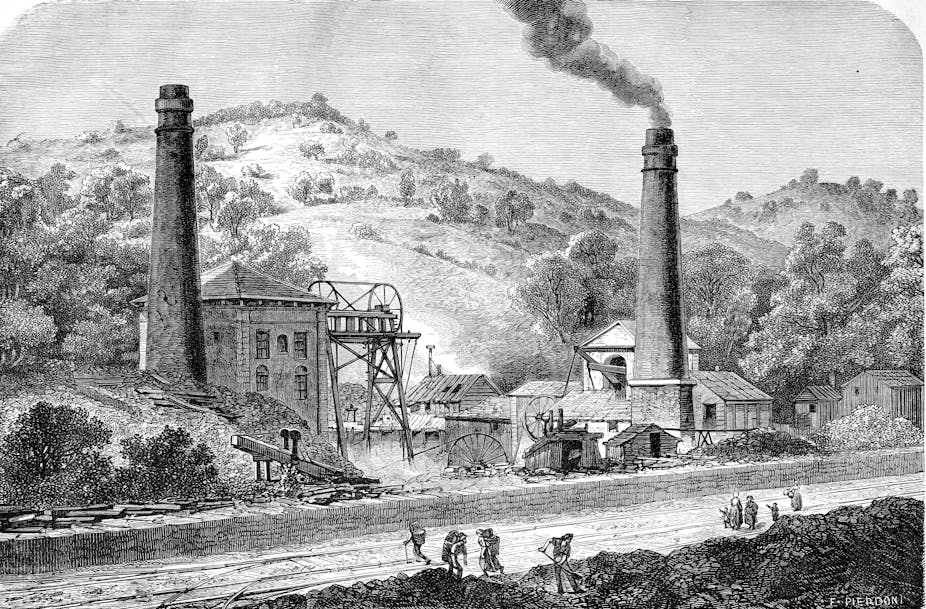

En 1832, le mathématicien et inventeur Charles Babbage s’interrogeait sur le devenir du carbone versé à profusion dans l’atmosphère par l’industrie britannique. Les machines à vapeur, notait-il avec justesse, « jettent constamment dans l’atmosphère de grandes quantités d’acide carbonique et d’autres gaz nocifs pour la vie animale. Les moyens par lesquels la nature décompose ces éléments ou leur redonne une forme solide ne sont pas suffisamment connus ». En France, Eugène Huzar, un philosophe catastrophiste aujourd’hui bien oublié, faisait en 1857 la prédiction suivante : « Dans cent ou deux cents ans, le monde étant sillonné de chemins de fer, de bateaux à vapeur, étant couvert d’usines, de fabriques, le monde dégagera des billions de mètres cubes d’acide carbonique et d’oxyde de carbone, et comme les forêts auront été détruites, ces centaines de billions d’acide carbonique et d’oxyde de carbone pourront bien troubler un peu l’harmonie du monde. »

Aussi prémonitoires qu’elles paraissent, ces alertes n’ont rien à voir avec la catastrophe climatique contemporaine. Quand Babbage ou Huzar s’inquiètent de l’effet du charbon sur l’atmosphère, personne n’imagine encore que le CO2 puisse avoir un effet sur la température du Globe. De manière plus surprenante, ces inquiétudes ne sont pas non plus particulièrement originales : une pléiade de savants, tout au long du XIXe siècle, étudie le cycle du carbone – et de manière subsidiaire l’impact de l’industrie sur celui-ci. Certains se préoccupent de la fertilité des terres, de chimie agricole et traquent les éléments chimiques constitutifs des récoltes ; d’autres se penchent sur la flore du carbonifère ou la formation des roches sédimentaires ; d’autres encore essaient d’expliquer la stabilité de l’atmosphère ou de prouver l’existence de Dieu. Mais le changement climatique n’est en tout cas pas leur problème. La perturbation anthropique du cycle de l’eau inquiète au XIXe siècle : c’est beaucoup moins le cas pour celui du carbone. Et même après que John Tyndall et Svante Arrhenius auront mis en évidence le rôle du CO2 dans l’effet de serre, cet effet sera jugé positif pour le climat et pour l’humanité et ce jusqu’au milieu du XXe siècle.

La théologie du carbone

En 1787, lorsque naît le mot « carbone », l’idée d’une compensation entre la respiration des animaux engendrant de l’acide carbonique et celle des plantes absorbant ledit acide est largement répandue parmi les chimistes. Lavoisier s’étonnait déjà de la « merveilleuse circulation entre les trois règnes ». Une vision chimique du monde s’impose qui conçoit la vie comme un ensemble de circulations matérielles. Et tout au long du XIXe siècle, cette vision attise l’imagination des théologiens naturels : l’ordre divin se lit avec plus de clarté à l’échelle des constituants de la matière et dans la langue de la nouvelle nomenclature. Tout comme l’astronomie newtonienne distinguait la main de Dieu dans la stabilité des orbites, la chimie post-lavoisienne prétend lire le dessein divin dans la circulation incessante des éléments chimiques : la nature est une horloge infiniment complexe reposant sur d’innombrables flux de matières reliant les êtres vivants entre eux et ces derniers au monde minéral. Ces « rouages », « wheels » ou « cycles » concourent au bon fonctionnement de l’ensemble et au maintien de l’habitabilité du monde. Au mitan du XIXe siècle, ouvrages de vulgarisation, sermons et conférences populaires entendent prouver l’existence divine en exhibant l’ordonnancement matériel de la Création grâce à la chimie.

Prenons, par exemple, The Chemistry of Common Life de l’Écossais James Finlay Johnston, un des ouvrages les plus aboutis du genre. Il expose successivement les cycles de matière essentiels à la vie : l’eau, le carbone et l’azote. Dieu les a organisés pour que soit maintenu l’équilibre chimique du monde indispensable à la vie. Celui du carbone est, selon l’auteur, le plus « beau », le plus mystérieux, le plus subtil, celui dont la portée apologétique est la plus claire. Le carbone se trouve en effet dans l’atmosphère en proportion à la fois infime et constante, et ce alors même que des masses gigantesques sont stockées dans la houille, dissoutes dans l’océan ou emprisonnées dans les roches calcaires. L’interprétation théologique de ce cycle est ambivalente. Car si d’un côté elle paraît prouver l’existence, au sein de la Création, d’une « finalité bonne » et bien intentionnée envers l’Homme, de l’autre elle rend comme fragile et fugace l’existence même de la vie sur Terre. Selon Johnston, la vie « n’est qu’un petit épisode dans le grand poème de la Création ». Selon un autre théologien-chimiste, « dans l’arrangement matériel du monde que la science a mis au jour […] le changement, le plus petit soit-il doit être incompatible avec la sécurité et l’équilibre du tout ».

Ces inquiétudes, ici formulées à propos du cycle du carbone, demeurent assez abstraites. Au XIXe siècle, la grande question politique sur l’équilibre chimique du monde, celle qui se réfracte dans des problèmes d’une immense portée, ne concerne ni l’atmosphère ni le carbone. Elle se rapporte au sol et aux cycles de l’azote, du potassium et du phosphore. L’urbanisation cristallise les angoisses des chimistes (dont le fameux Justus von Liebig) ou des penseurs socialistes (dont Karl Marx) : la concentration des hommes et de leurs excréments empêche le retour aux champs des substances minérales indispensables à leur fertilité. Le destin des déjections humaines est au cœur de débats politiques essentiels ayant trait à la question sociale (car le sol appauvri des campagnes fomenterait famines, paupérisme et révolutions) ; à l’effondrement (Rome, selon Liebig, est tombée faute d’avoir bien su gérer ses excréments) ; à la géopolitique du fait de l’accaparement des guanos du Pérou par la puissance britannique ; et enfin à la salubrité urbaine et donc à la dégénérescence de la population.

L’altération du cycle du carbone ne provoque pas la même inquiétude ou, quand elle s’exprime, celle-ci ne réside pas tant dans les émissions humaines que dans la tendance naturelle à l’appauvrissement de l’atmosphère en carbone. Selon Jonhston, la végétation laissée à elle-même absorberait en vingt-deux ans seulement la totalité du carbone atmosphérique ; selon Robert Ellis, l’auteur de The Chemistry of Creation, c’est en dix ans seulement que cette purge fatale pourrait avoir lieu. Heureusement que la respiration animale, le volcanisme et l’industrie humaine – cet « agent promouvant la circulation du carbone sur le Globe » – restituent à l’atmosphère le carbone piégé par la végétation.

En pleine industrialisation, cette théologie du carbone possède naturellement une fonction justificatrice : contre des pollutions industrielles évidentes et des plaintes massives, les chimistes peuvent arguer de la fonction quasi providentielle des usines. Prenons un exemple. À partir de 1852, en Belgique, dans la région de Charleroi, la révolte gronde contre les usines chimiques : les récoltes de pommes de terre s’annoncent catastrophiques et les paysans accusent non pas le mildiou mais les fumées acides s’échappant des fabriques de soude. Ils réclament leur fermeture auprès des autorités. Lors d’une manifestation, la troupe tire et l’on compte deux morts. Léon Peeters, un pharmacien de Charleroi, est incarcéré pour avoir publié un pamphlet accusant les usines de détruire les récoltes. C’est dans ce contexte tendu qu’un professeur de chimie à l’université de Bruxelles, Corneille-Jean Koene, donne une série de conférences populaires. Leur titre est éloquent : Sur la Création à partir de la formation de la Terre jusqu’à l’extinction de l’espèce humaine ou aperçu de l’histoire naturelle de l’air et des miasmes à propos des Fabriques d’acide et des plaintes dont leurs travaux font l’objet.

Il apprend aux auditeurs, sans doute médusés, que les usines chimiques, loin de détruire les récoltes, contribuent au contraire à réguler la composition globale de l’atmosphère. Son raisonnement est le suivant : l’accroissement de la population humaine, de ses bestiaux et de ses bâtiments fixe du carbone et augmente la teneur en oxygène de l’atmosphère, rendant d’ailleurs ainsi la population plus « sensuelle, sensible et capricieuse ». L’industrie en brûlant du charbon stabilise la teneur en carbone de l’atmosphère, elle arrête la fermentation des esprits et la féminisation des corps. Mieux encore : l’acide chlorhydrique rejeté par les usines de soude qui concentrent les critiques détruit les miasmes alcalins et diminue ainsi le risque d’épidémie. Bref, les usines contribuent à la fois à la santé des hommes et au bon équilibre de la Création.

[…]