A ‘network state’ is ideologically aligned but geographically decentralised. The people are spread around the world in clusters of varying size, but their hearts are in one place.

Pada Juni 2022, Balaji Srinivasan, mantan Kepala Bidang Teknologi dari bursa cryptocurrency Coinbase menerbitkan e-book _ berjudul _The Network State: How to Start a New Country (Negara Jaringan: Bagaimana memulai sebuah negara). Buku ini adalah keluaran terbaru para kaum visioner digital, pemuja kripto, dan rasul web 3.0 yang bersatu untuk menyatakan matinya konsep tentang negara dan bangsa yang tradisional.

Dalam satu kasus, negara “virtual” ternyata sudah dalam tahap pengembangan. “Konsep nation state sudah ketinggalan zaman, ini berdasarkan pada pemikiran abad ke-19 dan kami bertujuan untuk mengakhiri semua itu,” kata Lauren Razavi yang sedang berada di co-working space melalui aplikasi zoom kepada saya.

Razavi adalah seorang direktur eksekutif di Plumia, sebuah perusahaan dengan misi “perjalanan ke bulan” yaitu ingin membangun negara virtual bagi para digital nomad. Lahir di Inggris dari keluarga imigran Iran, Razavi melihat dirinya sebagai orang yang tidak terikat dan tanpa batas, ia menyamakan konsep kewarganegaraan dan pajak nasional sama seperti “langganan subscription” yang sangat sulit untuk dibatalkan.

Kita semua secara otomatis masuk dalam sistem “subscription” ini berdasarkan tempat lahir atau warisan keturunan dan sistem ini sudah tidak cocok digunakan pada abad ke-21.

Kebebasan untuk semua?

Sebagai seorang antropolog, saya telah menulusuri gaya hidup digital nomad dan hubungan mereka yang buruk dengan negara selama tujuh tahun terakhir. Sebelum pandemi, stereotip populer bagi para digital nomad ini adalah kumpulan kaum milenial yang kabur dari kesibukan sehari-hari untuk berkeliling dunia tanpa batas, bekerja pada laptop di beberapa kafe pantai yang jauh, dan satu-satunya batasan mereka adalah kualitas wifi yang buruk.

Sejak tahun 2015, saya mendengar keluhan berulang dari para perantau ini tentang perbedaan ideologis dan praktis yang ditimbulkan oleh negara-negara namun orang-orang yang mengeluh ini belum mengorganisir dirinya ke dalam sebuah gerakan maupun komunitas.

Selama beberapa saat, COVID-19 tampaknya menghalangi mimpi nomaden ini karena sebagian besar terpaksa pulang ke negara-negara barat yang mempunyai sistem kesehatan yang baik. Namun, sekarang revolusi kerja jarak jauh yang dipicu oleh pandemi ternyata telah memberikan “proyek” gaya hidup tanpa batas ini, sebuah dorongan baru.

Sebelum COVID-19 melanda, terdapat 12% pekerja di Amerika Serikat (AS) yang melakukan kerja jarak jauh penuh waktu, dan 5% diantaranya ada di Inggris. Tetapi pandemi secara cepat membuktikan bahwa pekerjaan jarak jauh lebih dimungkinkan bagi lebih banyak orang. Norma-norma kebiasaan di tempat kerja runtuh seperti domino: kantor, pertemuan tatap muka, dan perjalanan sehari-hari jatuh lebih dulu. Negara-negara seperti Barbados, Estonia, dan Portugal mulai mengeluarkan visa kerja jarak jauh untuk mendorong karyawan yang fleksibel secara geografis untuk pindah ke wilayah mereka. “Kota Zoom” adalah tren lain, dengan kota-kota seperti Augusta, Maine di AS menawarkan pemanis dalam bentuk uang untuk menarik pekerja jarak jauh.

Read more: Remote-work visas will shape the future of work, travel and citizenship

Setelah membuang konsep pergi ke kantor, masuk akal bahwa negara adalah lembaga berikutnya yang ingin dibuang atau didaur ulang oleh para digital nomad. Bagi Razavi, sebuah keanggotaan negara “menawarkan nilai yang sangat buruk … Aspek-aspek yang benar-benar terjebak di masa lalu termasuk kewarganegaraan, paspor dan pajak. Visi kami adalah mengunggah negara ke penyimpanan digital.”

Konsep dalam menciptakan negara digital ini diwujudkan selama periode hackathon. Plumia sendiri dimiliki dan dikelola oleh Safety Wing, sebuah perusahaan asuransi tanpa kantor pusat yang menjual perlindungan atau asuransi perjalanan dan kesehatan kepada para digital nomad dan pekerja kerja jarak jauh (dengan slogannya: Asuransi buat nomad dan untuk nomad). Safety Wing, menurut informasi di berandanya, “ berada di sini untuk menghilangkan batas geografis sebagai penghalang untuk kesempatan dan kebebasan yang sama bagi semua orang”.

Tetapi, fakta di lapangan memberikan kita penjelasan bahwa realitas kehidupan sebagai digital nomad dan impian untuk melepaskan kewarganegaraan untuk mencapai hidup tanpa batas dan tanpa kertas, ternyata penuh dengan masalah yang sehari-hari dapat terjadi seperti yang telah saya temukan terutama jika kamu tidak termasuk dalam stereotip yang populer dan cenderung dilanggengkan oleh media mainstream contohnya: anak muda, kulit putih, dan kebarat baratan.

Menjadi seorang digital nomad

Saya pertama kali mendengar tentang digital nomad pada tahun 2015 saat mengobrol dengan Thom*, seorang traveler berpengalaman di Koh Phangan. Thom bukan ekspatriat ataupun turis dan sepertinya jarang kembali ke rumah. Saya bertanya kepadanya bagaimana orang-orang bisa bertahan hidup, di saat yang bersamaan terus-menerus bepergian. Dia ternyata memiliki banyak masalah, dari kerepotan menyewakan apartemennya di Hamburg, Jerman, hingga banknya yang menguntitnya untuk menanyakan alamatnya, serta masalah dalam pengaturan visa.

Kemudian dalam percakapan itu, dia berhenti dan mengucapkan, “oalah kamu berbicara tentang digital nomad – aku tidak percaya kamu belum pernah mendengar tentang mereka!” Sambil tertawa, dia menjelaskan, “Ini adalah seseorang yang sedikit mirip dengan saya tetapi yang berpikir lapisan bawah hierarki kebutuhan Maslow adalah wifi yang cepat, bukan tempat berlindung. Ada konferensi nomad digital yang berlangsung di Bangkok, Thailand dalam beberapa bulan. Ayo pergi kesana.”

Bagaimana para digital nomad melihat diri mereka:

Dua bulan setelahnya, pada saat itu saya sedang berjalan di jalan Rangnam di Bangkok pada pagi yang lembab mencari konferensi DNX. Sebelumnya, selepas turun dari pesawat sambil mengalami jetlag, saya mengunjungi sebuah kedai kopi dan mendengar dua pria Jerman mendiskusikan konferensi tersebut. Fabian, yang mengenakan celana pendek kargo Camo dan T-shirt hitam, mengatakan kepada saya bahwa dia akan menjadi pembicara utama. Dia berencana untuk berbagi pengalamannya melintasi Afrika bermain gitar untuk amal, dan mendirikan startup teknologi tanpa batas saat ia bepergian mengelilingi Amerika Selatan.

Di tempat konferensi, saya menemukan kerumunan orang yang check-in menggunakan aplikasi Eventbrite. Panitia membagikan kalung ID dengan slogan “I CHOOSE FREEDOM” (aku memilih kebebasan). Pada saat itu, saya tidak mempertanyakan kebebasan seperti apa yang dimaksud.

Sebagian besar peserta adalah pria yaang berpakaian santai dari negara global bagian utara berusia 20-an dan 30-an. Meskipun sebagian besar membawa ransel kecil, tidak ada yang terlihat seperti backpacker. Para pria itu mengenakan celana pendek dan kemeja polo Navy atau Khaki. Beberapa wanita yang hadir mengenakan baju terusan netral. Tidak ada orang yang terlihat “tidak pada tempatnya” dalam pertemuan bisnis di lobi hotel internasional.

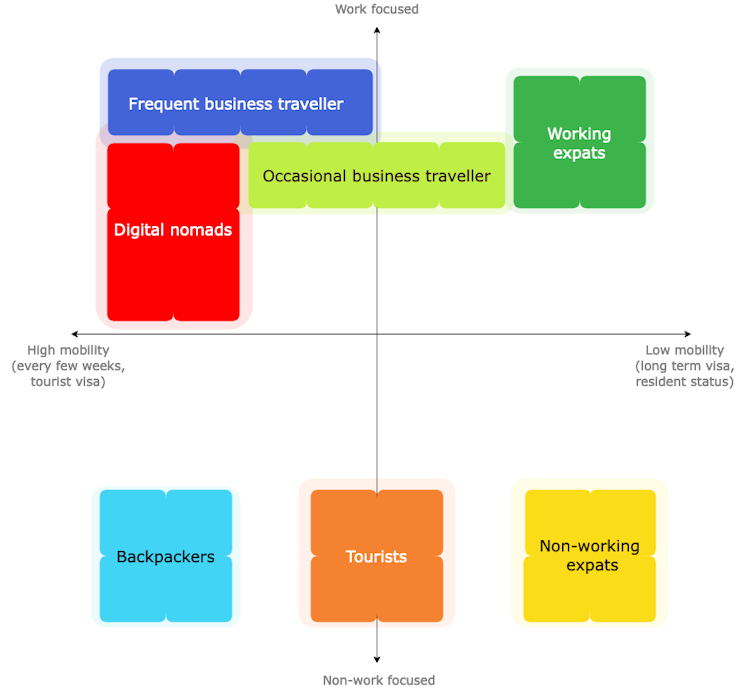

Para digital nomad sangat membedakan diri mereka dari turis dan backpacker. Seorang mengatakan kepada saya, “Aku akan bosan jika aku berkeliaran di pantai sepanjang hari dan diam seperti batu.” Namun demikian, kedua “suku” ini sering “bertabrakan” di tempat seperti Ko Pha Ngan atau Chiang Mai di Thailand.

Pembicaraan pada konferensi tersebut sering menyebut kata “kebebasan”. Kebebasan untuk hidup dan bekerja di mana saja, kebebasan dari kehidupan ultra kompetitif, kebebasan berwirausaha, kebebasan untuk mengendalikan hidup dan takdir anda. Tema lain yang sering muncul termasuk “lifehack” yang memungkinkan bisnis nomaden berfungsi secara efisien saat bepergian, peran co-working space, dan aktivitas bepergian yang menginspirasi.

Dalam pengantar konferensi yang dibawakan oleh pendiri DNX, Marcus Meurer dan Feli Hargarten (yang juga dikenal masing-masing sebagai Sonic Blue dan Yara Joy), sebuah video YouTube berjudul “The Rise of Lowsumerism” (Kebangkitan Lowsumeris) dimainkan. Video tersebut mengklaim bahwa konsumerisme yang berlebihan digantikan oleh ekonomi berbagi yang unggul yang “memprioritaskan akses daripada kepemilikan”. Inilah yang disebut Razavi sebagai subscription living.

Terlepas dari kritik terhadap konsumerisme yang berlebihan, video itu menggunakan gaya visual yang bisa saja digunakan unruk menjual apartemen mewah. Semuanya terdengar menyenangkan dan mahal. Video diakhiri dengan kalimat: “Bumi bukanlah pusat perbelanjaan raksasa.” Padahal konferensi ini diselenggarakan di sebuah mal.

Beberapa pembicaraan masuk ke dalam hal-hal kecil mengenai kehidupan global yang mengikutsertakan detail-detail yang mengejutkan. Natalie Sissons, yang memasarkan dirinya sebagai The Suitcase Entrepreneur (Wirausahawan Koper), menggunakan kesempatan presentasinya untuk berbagi strategi produktivitas digitalnya, menunjukan jadwal tahunannya di layar konferensi yang luas. Dia juga menjelaskan bagaimana implementasi kalender digitalnya bernama Calendly yang secara otomatis dapat menerjemahkan zona waktu, memasukkan perbedaan waktu nasional menjadi suatu daftar kegiatan yang produktif. Dia juga pemegang juara frisbee dan suka melakukan tegak tumpu tangan.

Kemudian muncullah presentasi yang dibawakan Fabian Dittrich. Dia adalah seorang pengusaha teknologi keliling dan merupakan seorang yang tulus dan intens, pada saat presentasi, ia berjalan di atas panggung mengenakan celana pendek dan T-shirt. Dia menceritakan bagaimana penasihat karirnya mengatakan kepadanya bahwa dia perlu “menyesuaikan diri seperti warga negara di mana dia berada” – tetapi dia menolak sistem dan pekerjaan bergaji tinggi di London karena dia menganggap itu sebagai gaya kerja, bukan gaya hidup. Dia menghubungkan ketidakpuasan ini dengan kehidupan kantor dan penolakannya terhadap identitas nasional.

Baik Dittrich maupun Sissons tampaknya merupakan contoh nyata dari gaya hidup yang dipuji oleh Tim Ferriss dalam buku “self help” seminalnya di tahun 2004 yang berjudul The 4-Hour Work Week (Bekerja 4 jam seminggu). Pemikiran mereka sangat mengharamkan kehidupan di kantor dan negara – keduanya dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan yang absolut.

Di bagian penutup konferensi, Dittrich mengalihkan amarahnya langsung pada topik kenegaraan. Dia menunjukan halaman sebuah PowerPoint selebar 25 kaki yang memparodikan dokumenter The Ascent of Man. Visualnya menggambarkan evolusi manusia dari kera menjadi manusia yang dibebaskan secara digital, menghadirkan nomadisme digital sebagai lintasan masa depan bagi umat manusia.

Slide berikutnya menunjukkan dua bola dunia: yang pertama ditutupi dengan bendera nasional berjudul “Apa yang orang pikir terhadap saya,” yang kedua tanpa bendera berjudul “Siapa sebenarnya saya”. Dittrich menjelaskan bahwa identitas pribadinya tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraannya. Penampilannya membuat saya berpikir tentang proklamasi Diogenes: “Saya adalah warga dunia.” Penonton kemudian bertepuk tangan.

Setelah konferensi utama diadakan acara lain seperti pesta ahkir dan lokakarya. Saya menemukan fakta bahwa banyak anggota baru yang masuk dalam komunitas nomaden ini. Semua orang menginginkan formula rahasia dalam mencapai kehidupan bahagia yang menggabungkan pekerjaan dan keliling dunia.

Ketika acara itu berakhir, dalam imajinasi dan bayangan saya, semua orang terbang ke tempat tidur gantung tropis mereka. Namun yang saya dapatkan adalah perjalanam melelahkan ke musim dingin di Inggris, pekerjaan harian saya, dan ke ranjang rumah sakit ibu saya yang telah saya tinggalkan empat hari sebelumnya. Saya menemukannya di ranjang yang sama, pulih dari operasi kanker yang disediakan oleh Layanan Kesehatan Nasional Inggris yang telah menyelamatkan hidupnya.

Menjadi soerang nomaden dapat jadi beban

Merupakan sebuah fakta bahwa prototipe sebuah negara virtual Plumia dimiliki oleh perusahaan asuransi perjalanan. Baik para digital nomad maupun yang meragukan mereka setuju bahwa tantangan untuk mempertahankan keberadaan kaum nomaden terdiri dari hal yang 90% praktis. Aturan visa, kewajiban pajak, dan perawatan kesehatan adalah masalah-masalah umum yang dihadapi kaum nomaden ini.

Perawatan kesehatan adalah rintangan pertama yang sangat jelas. Kaum nomaden ini membutuhkan asuransi yang melindungi mereka untuk hal-hal seperti kecelakaan skuter dan pengobatannya di jalan sehingga mereka dapat kembali ke ruang kerja mereka berikutnya. Secara historis, sebagian besar asuransi perjalanan memiliki standar mencakup maksimum 30 hari, jadi untuk Safety Wing, perawatan kesehatan jangka panjang dan asuransi perjalanan untuk para kaum digital ini menjadi sebuah celah.

Perencanaan pajak tidak dapat menghasilkan postingan blog yang seksi tetapi itu mengajari saya banyak hal tentang perjuangan menjadi digital nomad dan apa artinya menjadi anggota sebuah negara. Saya bertemu dengan Ben di ruang co-working di Thailand. Dia berwajah segar dan idealis, tetapi juga stres dan terikat pada uang.

Ben meninggalkan Inggris sebagai backpacker, ia tinggal di Australia di bawah program visa liburan kerja di mana dia bekerja di sebuah peternakan domba di pedalaman Australia. Suatu malam ia merasa bosan dan dia menemukan [blog nomad digital](digital nomad blog](https://www.digitalnomadsoul.com/start-a-dropshipping-business/) yang menjanjikan kehidupan perjalanan, pekerjaan, dan kebebasan. Ketika Ben meninggalkan pertanian untuk pergi bersama teman-temannya, pikirannya terus kembali ke blog yang mengatakan “dapatkan uang sambil berkeliling dunia”. Dia mengatakan kepada saya:

Yang ingin dilakukan teman-teman saya hanyalah mabuk di penginapan berikutnya. Mereka tahu padaha ahkirnya mereka akan kehabisan uang dan harus pulang. Saya menyadari bahwa saya dapat terus bepergian sambil bekerja, alih-alih pulang bangkrut dan harus mencari pekerjaan.

Ben kemudian berangkat menuju ke ruang co-working di Thailand dan belajar sendiri desain situs web. Tetapi pemerintah Australia mengejarnya untuk pajak yang belum dibayar karena dia telah tinggal melebihi izin visanya untuk bekerja. Sayangnya, kesengsaraan pajak ini menyebabkan kesengsaraan yang lain.

Dihadapkan dengan dilema kewajiban untuk membayar pemerintah Australia atau mengambil risiko tidak dapat mengunjungi pacarnya di Sydney, ia menggunakan keterampilan desain barunya untuk mendapatkan uang. Dia telah berteman dengan pemilik wisma Thailand dan memberi tahu mereka bahwa dia dapat membuat situs web murah untuk mereka. Pemiliknya “senang”, tetapi manajer ruang co-working di Thailand mengetahuinya dan memberi tahu Ben bahwa adalah ilegal bagi seseorang dengan visa turis untuk bekerja secara langsung dengan klien Thailand. Jika co-working space ditemukan menampung pekerja ilegal, mereka dapat dituntut dan ditutup.

Untuk mendapatkan kebebasan, para kaum digital nomad harus menjadi ahli dalam menjaga kegiatannya di depan birokrasi negara. Sebagian besar orang belajar dengan cara yang sulit ketika mereka mengalami masalah. Sebelum pandemi, Thailand tampak seperti lokasi nomad digital yang sempurna karena pantainya yang layak untuk Instagram, internet cepat, dan biaya hidup yang rendah. Bayangkan seminggu bekerja selama 4 Jam ala Ferriss bergabung dengan The Beach ala Alex Garland, hanya bagian akhirnya saja yang berbeda.

Namun, ternyata aturan visa dan perlindungan pekerja di Thailand sangat ketat. Sekitar tahun 2018, negara Thailand menjadi sangat sadar dan curiga terhadap perkembangan kehidupan kaum digital ini. Sebagai jawaban atas pertanyaan “dapatkah digital nomad bekerja di Thailand tanpa izin kerja?”, sebuah situs web hukum di Thailand menyatakan: “Untuk bekerja di Thailand, orang asing perlu: menggunakan visa yang sesuai, mendapatkan izin kerja, dan membayar pajak.” Situs web tersebut kemudian mempertanyakan arti pekerjaan:

Apa itu pekerjaan? Seorang digital nomad yang mengerjakan sesuatu dengan laptopnya di ruang kerja, apakah itu dianggap sebuah pekerjaan? Bagaimana dengan seorang pengusaha yang duduk di kamar hotelnya sedang mempersiapkan seminar? Kapan kantor izin kerja menganggap ini sebagai pekerjaan? Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab dengan ya atau tidak langsung.

Bagi Ben dan para digital nomad pemula lainnya, perlindungan pajak dan tempat kerja adalah karpet yang menyebabkan impian mereka terguling. Banyak orang menyerah pada tahap ini. Namun, bagi yang lain, mimpi digital nomad bisa menjadi mimpi buruk yang berulang.

Akar dari nomad digital

Salah satu komponen kunci dari nomadenisme digital adalah konsep geoarbitrage yang merupakan istilah mewah untuk yang menggambarkan penggunaan upah yang dihasilkan di negara barat dan menggunakannya di negara berkembang berbiaya rendah. Beberapa orang menganggap ide itu tidak etis tetapi bagi pengusaha yang harus menunggu meja sambil memperjuangkan bisnis, masuk akal untuk tinggal di tempat yang lebih murah daripada di The Valley, London ataupun New York, AS.

Geoarbitrage dipopulerkan oleh Ferriss dalam bukunya dan bagi sebagian orang, buku ini merangkum segala sesuatu yang tepat dari globalisasi: gagasan bahwa seluruh dunia harus beroperasi sebagai pasar yang terbuka dan bebas. Bagi kaum yang lain, hal itu adalah mimpi buruk.

Setelah buku Ferriss dan juga “Digital Nomad” oleh teknolog Jepang Tsugio Makimoto (yang secara luas termasuk salah satu orang yang menciptakan istilah tersebut) terjadilah fenomena di mana pengembara digital tertarik untuk bekerja di lokasi negara tropis dengan biaya hidup yang lebih rendah. Thailand dan Bali di Indonesia adalah konsentrasi awal tetapi seorang perantau digital bukan merupakan kaum yang sentimental. Jika ia melihat ada tempat yang lebih baik menawarkan kombinasi yang tepat antara visa dan biaya hidup yang rendah, atau hal lain seperti yang dilakukan El Salvador pada tahun 2021 dengan menjadi negara pertama yang mengklasifikasikan mata uang Bitcoin menjadi legal. Hal ini memancing para pengembara digital untuk hadir dengan membawa devisa.

Untuk bertahan hidup sebagai seorang nomaden, kamu membutuhkan keterampilan, keuletan, dan hak istimewa untuk memegang paspor kuat. Poin ini telah disorot Razavi di cuitan Twitter Plumia:

:>“Paspor bukan lagi merupakan dokumen fisik saja tetapi seperangkat hak dan ketidaksetaraan yang diprogram ke dalam komputer. Bagi saya ini harus berubah. Dalam dunia kerja jarak jauh, hal ini tidak masuk akal sama sekali”.

Visa turis seringkali pendek secara waktu, hal ini membuat pengembara yang bepergian dengan mereka perlu pindah lokasi secara teratur, kadang-kadang sesering setiap dua minggu. Beberapa melakukan visa berjalan ke perbatasan terdekat (untuk memperpanjang visa mereka) atau pergi dan mengajukan visa pengunjung jangka panjang. Tetapi ini berarti termasuk perjalanan tambahan dan mengganggu rutinitas kerja. Pengembara mapan sering menjelaskan bagaimana mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu. Ketika mereka menjadi lebih paham terhadap langkahnya, mereka akan memperlambat pola perjalanan mereka, memperbaiki pengaturan pajak dan visa mereka, dan memastikan mereka tidak melanggar undang-undang imigrasi setempat.

Bekerja sambil jalan-jalan adalah sebuah mimpi indah yang sekaligus membuat sakit kepala. Persentase tinggi pengembara yang saya temui tiba-tiba menghilang dari tempat kejadian, dan posting media sosial mereka tentang nomaden berhenti. Namun itu tidak menghentikan generasi pemimpi berikutnya muncul di Bali dan Chiang Mai. Dan tidak ada mimpi yang mungkin lebih memikat daripada praktik dropshipping (praktik menjual barang tanpa harus memilikinya). Hal Ini juga sangat kontroversial bahkan di kalangan nomaden.

Sisi buruk dari nomadenisme digital

Diantara 2016 dan 2018, dropshipping menjadi skema usaha paling populer (karena cepat membuat kaya) yang saya temui di Chiang Mai. Model bisnis online ini melibatkan orang-orang yang memasarkan dan menjual produk yang mungkin belum pernah mereka lihat, diproduksi di negara-negara yang mungkin tidak pernah mereka kunjungi, dan kepada pelanggan yang tidak akan pernah mereka temui. Produknya sering kali berwujud item khusus seperti alat dapur atau aksesori hewan peliharaan.

Biasanya, dropshippers mempromosikan produk mereka di media sosial dan menjualnya melalui Amazon, eBay, atau dengan membuat toko online mereka sendiri menggunakan perangkat lunak seperti Shopify. Dropshipping adalah “catnip” bagi calon pengembara digital karena jangkauannya yang tanpa batas dan menawarkan janji dalam bentuk pendapatan pasif. Seperti yang dijelaskan oleh seorang perantau kepada saya, “Siapa yang tidak ingin mendapatkan uang saat kamu tidur?”

Tetapi banyak pengembara digital yang berkomitmen, membenci sisi gelap nomadenisme digital ini. Baik Razavi maupun Pieter Levels yang merupakan pencipta situs web nomadlist.com, telah menyatakan bahwa dropshipping adalah “omong kosong”. Ekspatriat Inggris lainnya menggambarkannya sebagai “minyak ular yang melumasi roda seribu start-up yang ada di Chiang Mai.

Para kaum nomaden muda sering menceritakan kepada saya bahwa mereka sedang menyempurnakan model bisnis dropshipping mereka. Beberapa menunjukkan kepada saya spreadsheet yang menampilkan lebih dari US$5.000 atau setara Rp 77 juta sebulan sebagai penghasilan pasif. Tetapi saya juga belajar lebih banyak tentang biaya emosional dan ekonomi.

Pada satu pertemuan tidak resmi dengan seorang dropshipper di Chiang Mai pada tahun 2018, saya diberitahu bahwa jika kamu ingin benar-benar sukses, kamu harus menjadi ahli dalam memanipulasi platform jual beli daring besar seperti Amazon dan eBay. Beberapa berbicara tentang mencoba menghindari undang-undang kesehatan dan keselamatan lokal ketika menjual produk khusus seperti alat dapur sambil memanfaatkan kumpulan tenaga kerja global yang murah.

Bersaing dengan penjual lain yang menjebak kamu dengan ulasan buruk adalah sebuah seni gelap yang saya temukan. Dua pria mengaku bahwa akun penjual Amazon mereka telah ditangguhkan setelah dituduh memposting ulasan yang mencurigakan. Beberapa mengaku punya teman untuk memberikan ulasan buruk secara berlebihan untuk mereka.

Dropshippers ini lebih takut pada algoritma Amazon daripada inspeksi perbatasan dan bea cukai. Memanipulasi sistem peninjauannya (Amazon) sangat rumit karena menurut Larry, seorang mantan marinir yang memproduksi produk "sangat rahasia” miliknya sendiri di China (dropshippers jarang berbagi apa produk “niche” mereka), “Proses dan algoritma Amazon tampaknya tahu segalanya.”

Mereka akan tahu jika sepupu kamu memberi produkmu ulasan bintang lima,“ Ucap Ted. Diikuti dengan gestur semua orang yang mengangguk dengan semangat.

Setiap dropshipper yang menjual di Amazon.com (domain AS-nya) mengeluh tentang ”Proposition 65“, yang merupakan daftar bahan kimia beracun yang diatur di California, AS yang banyak digunakan dalam manufaktur plastik Cina. Beberapa memiliki seluruh kategori produk (seluruh "daftar penjual” mereka) dihapus di California. Pertempuran dengan undang-undang lokal dan raksasa teknologi ini menunjukkan bagaimana garis antara negara dan perusahaan dapat menjadi kabur bagi para digital nomad. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Ted: “Persetan dengan wilayah pesisir barat. Kamu terjebak di antara kesehatan dan keselamatan dan raksasa teknologi.”

Amazon sangat jelas terhadap kebijakan dropshippingnya “Kami tidak mengizinkan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan dari pihak retail lain atas nama penjual, kecuali penjual itu telah diidentifikasi Amazon berfokus pada bidang pengemasan,” kata seorang juru bicara kepada saya. “ Kebijakan kami juga melarang penyalahgunaan ulasan.”

Pete, seorang veteran dalam bidang dropshipping yang menggunakan berbagai platform, mengatakan kepada saya pada pertemuan di Chiang Mai bahwa dia memiliki barang simpanan senilai lebih dari US$ 10.000 “di laut atau dalam perjalanan” dan telah membangun toko e-commerce sendiri. Dia juga mengisyaratkan bahwa dia akan menutup mata (tak acuh) terhadap kemungkinan terlibatnya pekerja anak/dibawah umur. “Saya semakin terlibat dalam dunia manufaktur,” dia setengah berbisik ke kamar. “Saya mengirim agen untuk memeriksa bagaimana keadaannya dan saya mendengar bahwa anak-anak sedang mengemasi pesanan.” Dropshipper lain menimpali: “Yah, itu China … apa yang bisa kamu lakukan?” diikuti dengan gestur setengah orang di ruangan itu dengan mengangkat bahu mereka.

Beberapa dropshippers membual kepada saya mengenai kumpulan asisten virtual (VA) global yang murah dan berpendidikan yang seringkali berasal dari Filipina di mana bahasa Inggris digunakan secara luas. Zena, yang menjual dekorasi rumah ke “klien ahli di bidang desain di AS”, menjelaskan bagaimana “Instagram dulunya adalah saluran pembunuh bisnisnya”, tetapi dia segera menyadari “Bisnis saya mati karena saya terlalu bingung untuk fokus diantara pemenuhan pesanan atau posting media sosial”.

Pada ahkirnya Zena menemukan VA yang tinggal di pinggiran Manila dan mengalihdayakan segalanya kepadanya. “Dibutuhkan satu bulan untuk membuatnya sepenuhnya siap untuk mempercepat - dia memiliki gelar MBA, bahasa Inggrisnya bagus. Investasi waktu benar-benar sepadan; Saya menyelesaikan semuanya lebih baik daripada yang bisa saya lakukan sendiri.” “

Zena tidak akan membocorkan berapa banyak dia membayar VA-nya, untuk berjaga-jaga jika seseorang mencoba memerasnya. Dua dropshipper laki-laki menyeletuk. "Mereka semua punya MBA, bro,” seseorang tertawa. Yang lain menambahkan, “Beberapa menerima kurang dari $500 atau sekitar Rp 7 juta sebulan. Saya pernah mendengar serendah Rp 3,5 juta, tapi itu terlalu rendah bahkan untuk saya.”

Levels juga mengatakan dropshipping adalah “kisah yang sangat kelam”, menunjukkan bahwa calon dropshipper juga bisa menjadi korban. Dia mengklaim di Twitter “Apa yang mengerikan tentang dropshipping adalah bahwa orang-orang dari daerah miskin di AS telah membayar ribuan dolar untuk kursus yang percuma.”

Para pegiat kehidupan digital nomad yang masih baru sering memberi tahu saya bahwa mereka bersemangat untuk memulai kursus online, tetapi yang lain mengatakan kepada saya bahwa kontennya tidak banyak untuk mengajari mereka sampai paham. Meskipun masih menjadi perdebatan apakah kursus ini merupakanpenipuan yang disengaja atau bukan, banyak pegiat digital muda kecewa mengetahui bahwa dropshipping adalah cara yang sangat sulit untuk mendapatkan uang.

Bagi kebanyakan orang, hal itu hanya menjadi mimpi singkat sebelum mereka beralih ke cara menghasilkan uang yang lebih etis atau berkelanjutan. Fenomena dropshipping di Chiang Mai mulai berkurang sebelum pandemi melanda. Pada saat yang sama, seperti yang dikatakan seorang nomaden kepada saya pada tahun 2020, cryptocurrency telah mencuri perhatian.“

‘Sebuah eksistensi yang sepi dan menyedihkan’

Menjadi pengembara digital di pantai mungkin sudah menjadi klise, tetapi hal apa yang tidak disukai dari hidup dan bekerja di surga? Cukup banyak menurut Andrew Keen, penulis buku The Internet Is Not The Answer (Internet bukan jawabannya). Keen memiliki pandangan yang kritis dan meremehkan terhadap gaya hidup digital nomad lalu ketika Razavi mewawancarainya untuk acara siaran langsung Plumia, percakapan antara mereka, dalam kata-kata Razavi, "menjadi intens”.

Ketika Razavi bertanya kepada Keen tentang pengembara digital dan “pandangannya tentang mobilitas global”, Keen menjawab:

Saya tidak mendukung gerakan untuk merobek paspor kamu dan “menaruh diri kamu di berbagai tempat…” Saya cukup kritis terhadap prekariat baru ini, tenaga kerja baru yang ada di platform berbagi seperti Uber dan Lyft menjadikannya sebagai tempat untuk mencari nafkah…“ Saya tidak yakin kebanyakan orang ingin menjadi nomaden. Saya pikir keberadaannya agak jelek, menyedihkan, dan kesepian. Masalahnya di sini adalah fakta bahwa teknologi telah mendorong kita untuk melakukan itu

Di balik blog inspirasional dan gambar stok tempat tidur gantung, nomadenisme digital membagi pilihan, seringkali dengan amarah. Razavi percaya mobilitas adalah hak asasi manusia, sementara Keen percaya politik membutuhkan tempat. Hal ini juga terjadi dalam politik nasional. Pada konferensi Partai Konservatif tahun 2016 di Inggris, perdana menteri baru mereka, Theresa May, secara mengejutkan menyatakan: "Jika kamu adalah warga dunia sama saja berarti kamu bukan merupakan warga negara manapun .” Hal ini telah mengundang banyak perdebatan.

Pada Maret 2020, COVID-19 dan pembatasan mobilitas global secara singkat tampaknya menantang gagasan mengenai hidup “diluar batas sebuah negara”. Namun sekarang setelah kerja jarak jauh telah dinormalisasi, impian para digital nomad sudah sangat terpicu dan setiap minggu, negara atau kota baru tampaknya telah meluncurkan skema visa kerja jarak jauh atau digital nomad.

Menurut Razavi, “Plumia sedang berbicara dengan sejumlah negara tetapi itu rahasia…” Kami berbicara dengan beberapa negara-negara berkembang.“ Dia ternyata menyebut nama pemerintah Montenegro, walaupun hal itu diwajarkan karena seperti yang ia katakan: "Yang itu cukup publik karena ada di media sosial, saya melihat ada peluang di sana.”

Estonia adalah negara pertama yang memelopori visa digital nomad. Setelah baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1991, ia telah memposisikan dirinya sebagai masyarakat digital di mana 99% layanan pemerintah dapat diakses secara online. Menurut pengusaha Estonia Karoli Hindricks, pendiri Jobbatical, layanan pencarian kerja untuk pekerja jarak jauh: “ Tempat di mana kamu dilahirkan adalah kesalahan statistik, ucap Karoli”

Ide untuk menciptakan negara yang baru dengan meretas dan memasang kembali ide-ide lama tentu saja bukanlah hal yang baru. “The Principality of Sealand” yang terletak di platform beton di Laut Utara, mencoba mengklaim kedaulatan pada tahun 1967 dengan hasil akhir yang beragam. Terdapat beberapa pengembara digital yang telah secara obsesif meneliti hukum maritim, ada juga pengembara lain pergi dengan kapal pesiar bersama rekan sekomunitasnya. Seorang pengembara menceritakan kepada saya bahwa mereka ingin membeli sebuah pulau di Brasil.

Walaupun gagasan mengenai negara virtual tanpa wilayah atau rencana melakukan klaim tersebut adalah konsep yang radikal bagi sebagian besar orang, sejarah mengajarkan kepada kita bahwa ide-ide, jika dikembangkan dengan baik dapat berubah menjadi kenyataan.

Pada tahun 1996 misalnya, John Perry Barlow menerbitkan “Declaration of the Independence of Cyberspace” (Deklarasi Kemerdekaan Ruang Siber), di mana ia menulis berikut kepada pemerintah yang dianggap ketinggalan zaman:

Wahai pemerintah dunia industri, kamu adalah kumpulan raksasa daging dan baja yang sudah lelah, saya berasal dari Cyberspace, rumah baru sebuah pikiran. Atas nama masa depan, saya meminta kamu dari masa lalu untuk meninggalkan kami sendirian. Kamu tidak diterima di antara kami. Kamu tidak memiliki kedaulatan di mana kami berkumpul.

Dalam waktu empat tahun, gerakan “dotcom” tumbuh secara eksponensial dan kemudian meledak – membuktikan bahwa pendukung dan kritikusnya benar.

Agama baru?

Saya membahas ke arah mana nomadenisme digital akan berjalan dengan sutradara film dokumenter Lena Leonhardt, yang seperti saya, telah menghabiskan bertahun-tahun mencatat gaya hidup digital nomad. Filmnya Roamers - Follow Your Likes menceritakan empat kisah menakjubkan tentang beberapa perantau digital yang melakukan perjalanan, pekerjaan, dan sekaligus mem-posting petualangan mereka di media sosial.

Karakter utama film ini adalah Nuseir Yassin atau Nas Daily seperti yang dikenal oleh para pengikutnya karena ia membuat film berdurasi satu menit setiap hari selama 1.000 hari setiap saat ia bepergian. Di awal film, dia terlihat sedang berada di atas panggung, mendesak penontonnya untuk tidak menyia-nyiakan hidup mereka: “Saya bekerja sebagai insinyur perangkat lunak untuk PayPal tetapi saya membenci pekerjaan saya dan saya membenci hidup saya.”

Yassin mengenakan kaus yang bergambar infografis yang menunjukkan hidupnya sudah 33% habis. “Saya mendapatkan suatu wejangan ini,” jelasnya. “Saya telah sepertiga mati dengan hidup saya.” Sisa film mendokumentasikan bagaimana dia dan perantau lainnya mengubah kehidupan biasa mereka menjadi sesuatu yang “sangat fantastis”.

Leonhardt menganggap gaya hidup digital nomad memiliki kualitas spiritual dan religius: “Banyak orang merasa ‘Saya hanya memiliki hidup ini dan waktu yang sangat singkat, jadi saya harus memastikan hidup ini bernilai sesuatu’.”

Namun tidak diragukan lagi bahwa gaya hidup digital nomad jauh lebih sulit jika kamu tidak bepergian dengan paspor “kuat” yang memungkinkan perjalanan bebas visa. Jika kamu seorang perempuan dari benua Afrika misalnya, perjalanan nomaden bisa sulit dan berbahaya.

Agnes Nyamwange, yang tampil dalam film tersebut, memiliki paspor Kenya. Sebelum pandemi, dia bertempat tinggal di AS dan bernomaden di Amerika Selatan. Nyamwange menjelaskan bahwa dengan memegang paspor Kenya, hal ini dapat membuat pengurusan visa lebih mahal karena paspor bebas visa jarang tersedia bagi para banyak pemegang paspor Afrika.

Sejak masa pandemi, bepergian ke AS atau Eropa menjadi hal yang hampir mustahil baginya. “Saya ingin pergi ke Eropa ketika mereka membuka diri, tetapi kedutaan besar di sini mengatakan itu ditutup untuk orang Afrika. Baru-baru ini saya baru saja meminta Kedutaan Besar AS memberi tahu saya bahwa mereka tidak ada slot tersedia hingga 2024.”

Dalam film tersebut, Nyamwange secara berkesan menyatakan: “Kami adalah generasi orang yang percaya pada pahlawan super.” Dia berbicara tentang kekuatan penyembuhan yang berasal dari melakukan perjalanan keliling dunia. Tetapi ketika saya bertemu dia pada awal tahun ini, dia mengungkapkan hal dasar nomadenisme kepada saya:

Hal ini sebenarnya bisa dibilang sebagai kultur yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan. Merupakan sesuatu yang baik untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain ke tempat lain, tetapi kamu harus memiliki gaya hidup berkelanjutan agar sehat … 15% dari itu nyata, 85% lainnya adalah hal bohong belaka.

Nyamwange menambahkan bahwa ini semua hanya tentang “menjual mimpi”:

Begitu kamu masuk ke gaya hidup ini, kamu akan mulai paham mengenai Instagram, Snapchat, dan semua sistem media sosial dengan sangat baik. Tetapi ironisnya, kebanyakan orang yang menggambarkan dan menceritakan kisah-kisah itu tidak benar-benar menjalani kehidupan yang mereka jual.

Terlepas dari semua hambatan yang ada, Nyamwange masih tertarik pada apa yang dilihatnya sebagai aspek terapeutik dari pekerjaan dan perjalanan global. Namun untuk saat ini, dia bepergian secara lokal di Afrika, karena bepergian lebih jauh “sangat memusingkan”.

Nomadenisme digital mungkin menawarkan perjalan yang sulit tetapi ini adalah jalan spiritual yang ingin diambil banyak orang. Dan orang-orang yang percaya seperti Razavi, Srinivasan dan legiun perantau digital lainnya akan terus mencari alternatif dari negara-negara yang buruk dan tidak efisien dalam perjalanan mereka untuk mencari kebebasan versi mereka yang tidak memandang batas geografis.

Namun untuk saat ini, setidaknya jenis kebebasan ini adalah hak istimewa yang sangat tergantung pada tempat lahir Anda, tempat tinggal jangka panjang, dan keadaan ekonomi. Atau dengan kata lain, kewarganegaraan yang kamu miliki.

*Research participant names have been changed to protect their anonymity. *Nama partisipan dalam riset ini telah diubah demi menjaga anonimitas.