Dans Chroniques d'Ukraine, le chercheur Romain Huët nous raconte comment la guerre change le quotidien d'une population. Sur le terrain durant les mois d'avril et mai 2022, il documente le conflit au plus près pour The Conversation.

15 avril 2022. Voyage en direction de l’Ukraine. J’y resterai un mois. Une question simple anime mon séjour de recherche : avons-nous quelques idées de comment l’on se tient face à l’écroulement du monde ? On lui résiste par les armes, l’entre-aide, l’organisation des secours et de l’humanitaire. On l’observe avec incrédulité. On le fuit. On fait quelque chose.

Pendant ce mois, je tenterai de documenter le vécu quotidien de la guerre à partir des paroles des civils qui réagissent à l’histoire qui les accable.

La guerre comme expérience de l’écroulement du monde

La guerre est d’abord une expérience de l’écroulement du monde. C’est la perte de son prochain, l’exil et les destructions. La vie psychique est mise à l’épreuve par l’effondrement des repères qui jalonnaient habituellement la vie quotidienne. L’écroulement du monde ne se vit pas uniquement comme drame. Il suscite en chacun un cortège d’émotions insoupçonnées. C’est sans doute ce qui donne à la guerre ce sentiment contradictoire : elle attire autant qu’elle répulse. La vie y est concrètement diminuée en même temps que les gens ordinaires se redécouvrent des puissances individuelles et collectives. Elle altère tout comme elle incite à sortir de soi-même et à se tourner vers autrui. La guerre est une expérience de l’altération et de l’altérité. Elle rapporte chacun au monde, à un monde écroulé.

La guerre agite l’esprit. Elle a besoin de certitudes. Ses motifs ne s’accommodent pas avec le sens de la nuance. On ne résiste ni avec des « pourtant » ni avec des « pourquoi ». Ou alors, on résiste dans l’hésitation. L’hésitation ronge le courage. Un bloc de sens s’affronte contre un autre bloc de sens. « Pro-ukrainiens » et « pro-russes » clament leurs certitudes, élaborent leurs versions de l’histoire, se cramponnent à leurs convictions géopolitiques, expliquent l’irrationnel : l’invasion russe. Dans ce flot de voix aussi contradictoires qu’assurées, les significations s’immobilisent. Plus la guerre dure, plus elles se crispent. L’ethnographie tente de sauver ce que la géopolitique et les idéologies écrasent: la guerre est aussi une affaire de gens ordinaires dont l’existence en est radicalement affectée.

Chroniques d'Ukraine :

- Un chercheur sur le terrain pour documenter la guerre

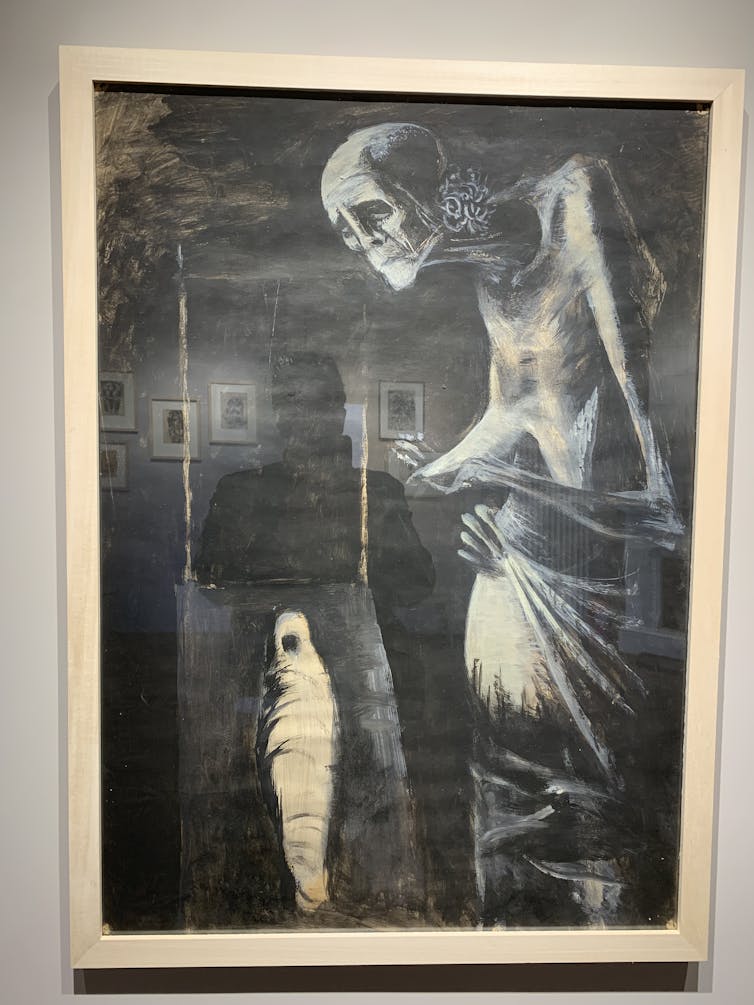

- L’art face à la guerre

- Volontaire pour entrer en guerre

- Peut-on tourner le dos à « sa » guerre ?

- Les ruines, l’insouciance et la banalisation de la guerre

Fantasmes de la guerre

Quand un ethnographe se rend sur un terrain de guerre, les questions qui le hantent sont les mêmes : qu’est-il en train de se passer ? Quelles sont les causes de la guerre ? Son point de vue est situé ; rendre compte des situations locales, d’une atmosphère générale, de quelques histoires qui se racontent ici ou là, du vécu subjectif des personnes qu’il rencontre. Pour le reste, c’est-à-dire pour les vastes questions de l’origine de la guerre et des jeux de nations qui l’accompagnent, l’honnêteté intellectuelle l’oblige au silence. Il s’en tiendra à une vague réponse : il y a toute une durée qui a fomenté le chemin de la guerre. Rien ne l’assure que les points de vue localisés qu’il a récoltés sont symptomatiques de la situation générale. Mais l’histoire s’écrit aussi par le bas, c’est-à-dire par la façon dont des civils ordinaires réagissent à la situation qui les accable et comment ils justifient leur insoumission.

La guerre a évidemment ses dangers. Mais elle est entourée de fantasmes bien tenaces. Quiconque s’y rend, que ce soit pour documenter la situation ou contribuer à l’aide humanitaire, suscite chez ses proches un sentiment gêné. Tous s’imaginent que le témoin – pourtant étranger à la situation où il se rend – assistera à nombre de batailles, qu’il y verra les puissances de la résistance et les cruautés de la guerre. Il ne fait aucun doute que nombre d’aventures l’attendent et que sa vie sera menacée du péril. Il est honoré plus ou moins discrètement pour son courage de rejoindre le point du monde où l’histoire se fait. Ces fantasmes rendent les adieux à ses proches difficiles. Faute de mieux, quelques formules sobres et pudiques accompagnent le départ : « Bon voyage, sois prudent, reviens-nous entier ».

Il est bon de sentir ces attentions soudaines comme s’il fallait attendre que la vie soit possiblement menacée pour que les élans affectifs et les attaches s’expriment. Son orgueil est tout aussi gonflé qu’immérité. Ce fantasme résiste assez peu à la réalité. Les horreurs de la guerre existent assurément. Seulement, le journaliste, le chercheur ou l’humanitaire y assiste rarement directement. Il en est le témoin fugitif. Sa vie est encadrée. Il fait partie de ces vies particulièrement dignes d’être protégées. Son corps est relativement peu exposé aux duretés de la guerre.

(Dés)organiser son départ

À cette version romantique de la guerre s’impose le concret de son expérience. Pour donner à un tel voyage un début de réalisation, il faut « organiser son départ ». Organiser son départ signifie collecter des informations et des contacts : où aller ? Qui rencontrer ? Comment trouver un fixeur de confiance, c’est-à-dire une personne qui accompagne sur place, qui favorise les relations avec les combattants, qui traduit ? C’est un véritable métier. La guerre offre des carrières. Celle de fixeur est l’une d’entre elles. Plus la demande est forte, plus les prix sont élevés. Aujourd’hui, il est difficile de trouver un fixeur pour moins de 250 euros par jour.

En 2014, pendant la révolution, je m’étais rendu à Maïdan. Les contacts que j’avais pu faire pendant ce séjour ont été précieux mais souvent insuffisants. La quête d’information est harassante. Elle l’est d’autant plus que l’entraide entre les personnes qui couvrent le conflit est souvent faible. D’abord, parce que la vie de chacun est plongée dans le désordre et l’incertitude. Chaque plan édifié un soir est démenti ou dévié le lendemain. Chacun se préoccupe des rencontres qu’il pourra faire, des lieux pertinents à rejoindre, des personnes avec qui il serait opportun de travailler. L’incertitude est d’autant plus pesante pour chacun que son temps sur place est bref et qu’il doit « restituer » et « trouver un sujet ». Il est alors préférable d’activer les contacts une fois sur place : « Je suis à Kiev ! »

Cette indication « d’être là » signe le fait d’être un interlocuteur pertinent. Il y a aussi une raison moins noble : la concurrence entre les journalistes ou les chercheurs. L’effort déployé pour se faire un réseau a un coût, la concurrence entre chacun est une réalité. Nombre de mes messages à des personnes sur place sont restés sans réponse. La guerre et les enjeux de sa documentation n’engendrent pas toujours les élans de solidarité auxquels on pourrait normalement s’attendre lorsqu’un peuple est menacé de disparition. La guerre commande une certaine attitude : appréhender et se laisser aller au fil des rencontres. Se « laisser aller » est un « laisser ouvert ».

Que met-on dans son sac ?

Peu de choses sont écrites sur les détails pratiques d’un tel voyage. Que met-on dans son sac ? La règle est de voyager léger pour faciliter les déplacements. Mais un mois est une certaine durée. Une dizaine de sous-vêtements, trois tee-shirts, un jeans, un pull, vingt piles pour le dictaphone, un ordinateur, de l’argent en liquide, un gilet pare-balles (en France, un gilet pare-balles de troisième catégorie coûte plus de 2 000 euros) emprunté à Reporters sans Frontières, un casque, quatre cahiers : un pour écrire mes pensées, trois autres pour noter ce que mes interlocuteurs me confieront.

J’y ai ajouté quelques livres. Les choix ont été difficiles. J’ai opté pour la littérature : Romain Gary, La promesse de l’Aube, Frédérique Deghelt, Sankhara, Richard Flanagan, La route étroite vers le Nord lointain. Je n’ai pas la moindre idée de ces romans, de leur qualité et de leur puissance. Mais, la littérature souffle des mots et aide à se trouver un regard dans les affairements du chaos de la guerre. Au dernier moment, j’ai emmené avec moi Georges Didi-Huberman, Le témoin jusqu’au bout.

Une recherche sur un terrain de guerre ne se laisse pas domestiquer par quelques rationalisations. Il est utile d’avoir un réseau capable d’informer sur la situation, de faciliter les démarches administratives, de mettre en relation avec les personnes qu’il faut rencontrer. Cependant, il faut admettre une constante : alors que la guerre donne le sentiment à ceux qui y participent d’avoir une « prise sur le monde » jusque dans son écroulement, l’ethnographe, quant à lui, le sent se dérober entièrement à ses domestications. Ce genre de voyage est pavé d’incertitudes. Il est fait de naïves anticipations, de plans aussi vite avortés qu’édifiés.

Bohdan, 21 ans

Je suis arrivé à Lublin, en Pologne, le 15 avril. À l’aéroport, je découvre que mon sac à dos a été perdu par la compagnie aérienne. Stupeur, angoisses. J’avais prévu de passer la frontière le jour même. C’est la première étape d’un tel voyage : rejoindre au plus vite le pays. Après m’être acquitté d’une chambre d’hôtel, je me dirige vers un taxi pour qu’il m’emmène à la gare ferroviaire afin de me tenir informé des prochains départs de train pour l’Ukraine. Cette complication a eu une conséquence inattendue et extrêmement heureuse. Je rencontre Bohdan, 21 ans, étudiant et chauffeur de taxi pour financer ses études. Bohdan est ukrainien. Je lui parle de mon intention. Il décide de m’aider à trouver le meilleur moyen pour rejoindre l’Ukraine. À la gare de train, il ne me dépose pas. Il m’accompagne pour m’aider dans ma quête d’informations. J’apprends que le prochain train pour Kiev sera vendredi prochain, c’est-à-dire dans une semaine : « tout le monde rentre à Kiev » nous indique l’agent au guichet.

Je suis un peu dépité. Bohdan me propose d’aller à la gare routière. On s’informe sur les prochains départs. À cause des fêtes de Pâques, il n’y aura pas de bus avant le mercredi 20 avril. Je ne peux pas attendre une date si lointaine. Bohdan me raccompagne dans le centre de Lublin. Il refuse mon argent : « Je fais ça pour les Ukrainiens, si c’était ton entreprise qui payait, j’aurais pris l’argent, mais là non ». Bohdan est en Pologne depuis deux ans. Sa famille est en Ukraine. À 21 ans, il a déjà sa compagnie de taxis, composée de trois voitures. En réalité, il brûle d’envie de m’accompagner en Ukraine. Il aimerait remplir sa voiture de matériel qu’il pourrait apporter à sa famille ou aux gens sur place. Il me le dit : « Je suis impulsif, j’aime quand la vie change, j’ai soif de donner un autre cours à mon existence. »

Je le vois hésiter. Ce genre de voyage ne se prépare pas en quelques heures. Je suis trop pressé. La compagnie aérienne a retrouvé mon sac. Finalement, avec sa voiture, il me dépose à la frontière. Une famille ukrainienne accepte de me conduire de l’autre côté de la frontière. J’arrive à Lviv le 17 avril.

Le progrès a conclu un pacte avec la barbarie

Je doute que ces détails produisent un écho convaincant et instruisent sur la guerre. Ils paraissent dérisoires et futiles à côté d’une population sous les bombes, obligée à s’exiler et à faire l’expérience de la perte de son monde. Cela est exact. Seulement, l’ethnographie travaille dans les marges et dans les détails.

Elle oppose aux fantasmes, le concret de la complication de la vie ordinaire. À la somme des anecdotes racontées ici, on pourrait bien se demander ce qui vaut la peine qu’un chercheur s’engage ainsi dans un tel terrain. La réponse, à la hauteur des anecdotes, est triviale. Il nous faut comprendre ce qu’il se passe et ce que nous sommes en train de devenir. G. Didi-Huberman rapporte que Sigmund Freud, dans son ultime ouvrage L’homme Moïse et la religion monothéiste, affrontait le problème avec une simplicité déconcertante alors même qu’il était le témoin direct de l’avènement du IIIe Reich. Dans sa toute dernière préface, il écrivait :

« Nous vivons dans un temps particulièrement curieux. Nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. »

Son enseignement résonne encore aujourd’hui. Il y a bien des façons de résister aux passions guerrières. Il en est une des plus importantes : penser, interroger ce qui est en train d’arriver, observer pour y chercher quelque chose comme un « contenu de vérité historique ».

Prochaine étape : Lviv.