D’Auschwitz…

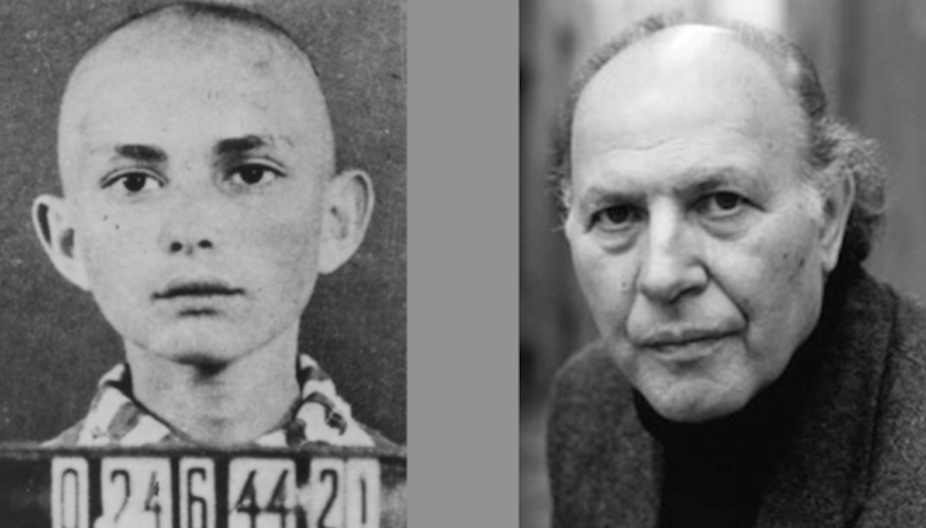

Il n’est peut-être plus nécessaire de présenter Imre Kertész aujourd’hui et, pour ceux qui ignoraient encore l’importance de cet écrivain, l’annonce de son décès jeudi dernier a donné lieu à de nombreux articles qui se sont bien chargés de retracer sa vie, une vie que lui-même a passée à chercher les mots adéquats pour tenter de reconstruire une identité – la sienne – et contribuer à refonder une culture – la nôtre – à partir de ce néant qu’a représenté, que représente Auschwitz. Un néant pensé par lui non comme l’inexplicable, non comme un hapax dans l’histoire, mais bien comme une conséquence logique de la modernité, du modèle de l’État-nation, de la culture industrielle et de la société de masse :

Je n’ai jamais eu la tentation de considérer les questions relatives à l’Holocauste comme un conflit inextricable entre les Allemands et les Juifs ; je n’ai jamais cru que c’était l’un des chapitres du martyre juif qui succède logiquement aux épreuves précédentes ; je n’y ai jamais vu un déraillement soudain de l’histoire, un pogrome d’une ampleur plus importante que les autres ou encore les conditions de la fondation d’un État juif. Dans l’Holocauste, j’ai découvert la condition humaine, le terminus d’une grande aventure où les Européens sont arrivés au bout de deux mille ans de culture et de morale.

Phrase terrible que celle-ci, prononcée lors de la réception du prix Nobel, qui fait de nous, Européens, de chacun, à la fois les complices et les victimes de notre passé et du projet de civilisation auquel nous croyons, auquel nous croyions, projet que le XXe siècle a mis définitivement en miettes. Walter Benjamin avait déjà pressenti cette inhumanité au cœur même de la modernité. D’autres penseurs du contemporain ont également mis en avant la continuité entre les systèmes industriels capitalistes et les totalitarismes, continuité dont nous ne sommes peut-être pas encore sortis (relire Guy Debord sur ce point).

Mais si, pour Adorno, il devient, pour ces mêmes raisons, difficile de continuer à écrire après la Seconde Guerre Mondiale sans collaborer avec la barbarie, si pour tant d’autres, si pour nous tous, il devient même difficile de, tout simplement, continuer de vivre, si même pour I. Kertész, Auschwitz « a mis la littérature en suspens », lui n’en a pas moins jamais cessé d’écrire et de témoigner à travers son œuvre.

Lui, le survivant d’Auschwitz, laissé pour mort à Buchenwald, puis soumis à la dictature communiste une fois rentré en Hongrie – il disait d’ailleurs que le socialisme avait, à ses yeux, la saveur de la madeleine proustienne –, témoin ensuite de l’évolution contemporaine de son pays, de l’Europe et du monde, lui donc se sera, jusqu’à la fin, jusqu’à ce 31 mars 2016, tenu debout envers et contre tout, alors que tant d’autres qui avaient été soumis à la même expérience concentrationnaire, ont préféré partir (nous connaissons les noms de Paul Celan, Primo Levi, Jean Améry, Piotr Rawicz, Tadeusz Borowski ; nous ignorons le nom de ceux qui n’ont même jamais eu la force d’écrire ou de parler).

C’est que, malgré le fait que, dans Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, le narrateur refuse la vie et la possibilité de tout avenir en refusant d’être père, l’auteur, lui, n’a, au fond, jamais cessé d’espérer. Et c’est cette espérance au sens de Kierkegaard, cet espoir de l’au-delà du désespoir, espérance indispensable à la survie de chacun depuis la découverte de ce « scandale », que ses livres nous transmettent. Comment continuer d’espérer ? En tentant de reconstruire une identité européenne, une humanité même, sur les ruines de ce passé, en essayant de recréer un système de valeurs « par un travail éthique opiniâtre ». Et cela ne peut avoir lieu, pour lui, qu’à partir d’une pensée du fait concentrationnaire :

[…] ce qui a été révélé par la solution finale et “l’univers concentrationnaire” ne peut pas prêter à confusion, et la seule possibilité de survivre, de conserver des forces créatrices est de découvrir ce point zéro.

Pour Imre Kertész, la littérature, comme travail sur les mots, comme recherche du mot juste et donc reconstruction d’une langue mise à terre par la modernité, contribue justement à la découverte de ce « point zéro ». Tel a été le projet à l’origine d’Être sans destin, son premier récit, qui retrace le parcours d’un adolescent dans les camps de la mort, récit découvert tardivement en Europe occidentale, ignoré superbement dans la Hongrie socialiste et pour lequel, finalement, il obtiendra le Nobel. Récit qui ouvrira la voie et la voix à tant d’autres tout aussi justes, tout aussi radicaux.

C’est donc par les mots que lui a choisi de résister. La littérature a donc bien, chez Imre Kertész, une portée éthique. L’écriture est un engagement, l’engagement de toute une existence, même le seul moyen de vivre, et l’esthétique, non pas un acte gratuit, un jeu ou la volonté de se refermer sur son propre murmure, mais bien un combat tant à l’échelle subjective que sur la scène politique, une esth/éthique comme l’écrit Paul Audi. Et en ceci, la portée de l’œuvre de Kertész va bien au-delà de sa valeur testimoniale.

… à la littérature

Lorsque le narrateur du Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas tente de justifier son travail d’écrivain, il ne sait pas quoi dire. Il confie simplement, dans le livre, qu’il s’est « surpris à écrire parce qu’[il] devai[t] le faire, bien qu’[il] ne sache pas pourquoi ». Ce devoir incompréhensible, cette pulsion d’écriture, n’est-ce pas aussi celle ressentie par le rescapé lui-même qui, revenu en Hongrie, habitant de la dictature communiste, écrivit pendant plus de trente ans, dans le secret, sans public, en marge de la société, construisant progressivement une œuvre monumentale ?

Et si Imre Kertész portait en lui l’urgence du témoignage, il n’en demeura pas moins, tout au long de sa vie, l’héritier des grandes traditions littéraires de l’Europe et de la Mitteleuropa. Il a d’ailleurs souvent confessé l’admiration qu’il vouait à des écrivains comme Thomas Mann ou Franz Kafka. Dans Dossier K., il évoque, en outre, l’importance, pour lui, de L’Étranger de Camus, roman découvert un jour, par hasard, et qui lui a véritablement révélé sa vocation d’écrivain – il avait alors 25 ans. Catherine Coquio démontre également, dans la section qu’elle consacre à l’auteur dans son ouvrage sur les écritures de la Shoah, comment celui-ci a écrit Être sans destin dans la continuité du genre du Bildungsroman germanique tel que mis en valeur par Bakhtine, mais aussi dans la tradition du conte philosophique voltairien.

Mais Imre Kertész fut également un écrivain en tout point, un écrivain avant tout – et écrivain malgré tout – si nous entendons par écrivain, plus spécifiquement, celui qui a le souci de la langue, celui qui écrit, selon l’expression de Roland Barthes, de manière intransitive (ce qu’emblématise bien le personnage du Kaddish qui écrit sans savoir pourquoi), et qui, tout en se refermant sur le fonctionnement de sa propre machine scripturale, atteint ainsi l’entièreté des choses et du monde :

[…] l’écrivain est un homme qui absorbe radicalement le pourquoi du monde dans un comment écrire. Et le miracle, si l’on peut dire, c’est que cette activité narcissique ne cesse de provoquer, au long d’une littérature séculaire, une interrogation au monde : en s’enfermant dans le comment écrire, l’écrivain finit par retrouver la question ouverte par excellence : pourquoi le monde ? quel est le sens des choses ?

Car, paradoxalement, Imre Kertész a « toujours considéré l’écriture comme une affaire strictement privée ». Mais c’est aussi que cultiver ce narcissisme – un gros mot aujourd’hui –, développer égoïstement son jardin secret en papier, à l’écart de la société, équivaut à faire œuvre de rébellion et à affirmer dangereusement sa liberté dans l’après-guerre en régime socialiste comme dans n’importe quelle dictature encore aujourd’hui, même si nous pouvons tous reprendre à notre compte la leçon qu’il en tire :

Si le monde est une réalité objective qui existe indépendamment de nous, alors l’individu n’est qu’un objet – y compris pour lui-même –, et l’histoire de sa vie n’est qu’une suite incohérente de hasards historiques qu’il peut certes contempler, mais qui ne le concernent pas.

Oui, écrire – et lire – c’est travailler à s’émanciper, c’est faire œuvre de résistance. C’est aller à contre-courant des normes. Mais encore faut-il que ce travail (lire est un travail aussi) s’articule sur un projet radical de remise en question de la langue, première vectrice de la loi. Cela, I. Kertész l’a appris dans les camps et n’a pas eu d’autre choix, ensuite, que de chercher ses mots, tenter de rénover le langage, dans un monde qui n’avait plus rien de commun avec le monde d’avant :

Selon moi, il est vraisemblable que la plus importante, la plus bouleversante découverte des écrivains de notre temps soit que la langue, telle que nous l’avons héritée d’une culture ancienne, est tout simplement incapable de représenter les processus réels, les concepts autrefois simples.

Mais nous pouvons œuvrer à combler ce manque des mots. Et c’est ce que lui-même, toute sa vie, a fait.

Il faut lire et relire son discours de Stockholm. Il faut lire également son essai sur « La langue exilée », texte issu d’un discours prononcé à Berlin en 2000. Imre Kertész nous apprend ainsi qu’écrire dans la langue de l’autre, dans la langue de l’ennemi ou dans une langue d’adoption, écrire dans l’impossibilité d’écrire donc, permet ainsi de ne pas céder à la facilité de l’expression, permet de mesurer à chaque mot, à chaque virgule, l’impossibilité de dire et de se confronter à ce mur. Kafka l’avait déjà relevé, il y a longtemps, lui, le Juif praguois écrivant en allemand.

Pour I. Kertész, cette langue de l’exil, ce fut le hongrois socialiste, cette langue de propagande où le sens était travesti par l’idéologie. Pendant plus de soixante ans, il s’acharna à creuser une autre langue, une contre-langue, au cœur de cette langue-là, à élaborer une langue mineure au sens de la littérature mineure telle que définie par Deleuze mais aussi au sens musical du terme, une langue que lui-même qualifiait d’atonale. Sa langue, pourtant, aujourd’hui, est devenue l’une des voix les plus puissantes et les plus importantes de la littérature contemporaine et mondiale. Il demeure urgent de continuer à la découvrir.

« Jeder, der fällt, hat Flügel ». (« Toute personne qui tombe a des ailes ».) Ingeborg Bachmann, « Le jeu est fini », Invocation à la Grande Ourse, 1956.

Œuvres d’Imre Kertész traduites en français par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba :

Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, Arles, Actes Sud, 1995 (Kaddis a meg nem született gyermekért, 1990).

Être sans destin, Arles, Actes Sud, 1998 (Sorstalanság, 1975).

Un autre : chronique d’une métamorphose, Arles, Actes Sud, 1999 (Valaki más : a változás krónikája, 1997).

Le Refus, Arles, Actes Sud, 2001, (A kudarc, 1988).

Le chercheur de traces, Arles, Actes Sud, 2003 (A nyomkereső, 1977).

Liquidation, Arles, Actes Sud, 2004 (Felszámolás, 2003).

Le Drapeau anglais suivi de Le Chercheur de traces et de Procès verbal, Arles, Actes Sud, 2005.

Roman policier, Arles, Actes Sud, 2006 (Detektívtörténet, 1977).

Dossier K, Arles, Actes Sud, 2008 (A K. dosszié, 2006).

L’Holocauste comme culture : Discours et essais, Arles, Actes Sud, 2009.

Journal de galère, Arles, Actes Sud, 2010 (Gályanapló, 1992).

Sauvegarde : journal 2001-2003, Arles, Actes Sud, 2012 (Mentés másként, 2011).

L’Ultime auberge, Arles, Actes Sud, 2015 (A végső kocsma, 2014).