Les commémorations du 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, ont eu lieu cette année principalement en ligne, confinement oblige. La toute nouvelle Fondation pour la mémoire de l’esclavage, déjà très présente sur les réseaux sociaux, a ainsi organisé un Facebook Live lors duquel artistes et figures politiques, chercheuses et militants ont échangé sur les thématiques des réparations, de l’enseignement de l’histoire de l’esclavage et de la faible visibilité de ces questions dans les médias généralistes. Les débats étaient placés sous le signe de la « page manquante », cette page sombre de l’histoire de France encore méconnue du grand public, malgré les progrès réels qu’a permis depuis 2001 la loi Taubira sur la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.

Sur son compte Twitter, l’Assemblée nationale a posté quelques tweets à l’occasion de cette journée, relayant par exemple la parole de son président : « N’oublions jamais. » Rappelons qu’est exposée dans les couloirs du palais Bourbon « L’Histoire en peinture de l’Assemblée nationale » (1991) de l’artiste Hervé Di Rosa, soit une série de 13 toiles célébrant des dates emblématiques de l’histoire législative française ; l’une de ces toiles correspond à la première abolition de l’esclavage, votée par la Convention en 1794 alors que les esclaves de l’île de Saint-Domingue sont entrés en révolution contre leurs oppresseurs (l’esclavage est rétabli par Napoléon en 1802 et définitivement aboli par le gouvernement provisoire en 1848). Deux esclaves libérés de leurs chaînes y apparaissent avec d’épaisses lèvres rouges, le sourire béat, les yeux exorbités. Dans une tribune datée d’avril 2019, l’universitaire et réalisatrice Mame-Fatou Niang et l’écrivain et documentariste Julien Suaudeau ont été les premiers à attirer l’attention sur le caractère pour le moins problématique d’une œuvre « hésitant entre Banania et Tintin au Congo », qui dégrade ce qu’elle est censée commémorer.

Régime des images

Di Rosa a rejeté la critique et dénoncé la censure qui serait exercée à son encontre. Divers arguments ont été avancés. Cette représentation ne déroge pas au style habituel de l’artiste, dont les toiles sont peuplées de personnages grotesques sortis d’un univers de bande dessinée : « Quelle que soit leur couleur, leur sexe ou leurs caractéristiques physiques, mes personnages ont de grosses lèvres rouges. » Noirs et Blancs ne sont pas soumis à un même régime historique de représentation, et ce qui évoque la caricature raciste dans un cas peut être anodin dans l’autre.

Toute image produite par un ou une artiste est traversée par un faisceau d’images qui l’ont précédée : elles en orientent le sens et la compréhension. Quelles qu’aient été les intentions de Di Rosa – et il n’y a aucune raison de penser qu’elles étaient mauvaises – sa toile est habitée par le spectre d’une iconographie qui a précisément servi à justifier la domination sur les populations noires. Mais c’est la dimension politique de l’image qui semble faire l’objet d’un impensé. « Une image est une image […] ce n’est pas la réalité », affirme Di Rosa dans un documentaire récemment diffusé sur Arte. L’image est la réalité parce qu’elle a des effets sur le réel. L’image, plus encore que les mots, façonne les imaginaires ; parfois l’image tue. On ne crée pas des images dans le vide.

Read more: Dans le cinéma antillais, la plage fait écho au passé colonial

L’affaire est symptomatique d’une difficulté plus large à figurer l’histoire de l’esclavage et de la race en France. Nous avons besoin d’images pour comprendre cette histoire dans toute sa complexité, mais ces images manquent. Combien d’articles, de notices, d’ouvrages sur l’esclavage dans les colonies françaises sont illustrés par le célèbre tableau de François Biard sur l’abolition de 1848, vision paternaliste d’esclaves reconnaissants envers la République, auquel même l’exposition « Le modèle noir » au musée d’Orsay accordait une place de choix ?

Un regard à renouveler

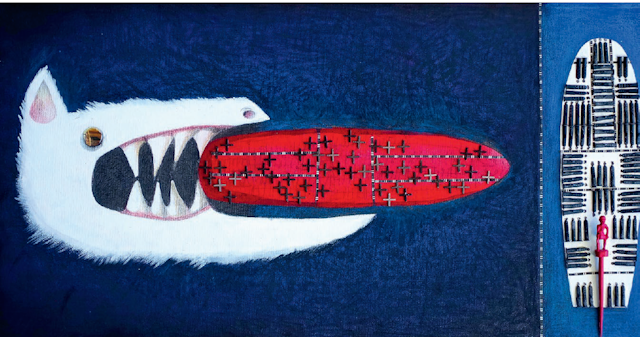

Notre regard sur l’esclavage est encombré d’images qui au mieux ne signifient plus rien et nous laissent indifférents, au pire tiennent du contresens insultant. Des artistes contemporains ont pourtant cherché à renouveler ce regard, comme l’ont montré les travaux de Marcel Dorigny : le Chien loup (2015) de l’artiste haïtienne Marie-Denise Douyon est une évocation puissante de la traite, qui juxtapose de manière incongrue et dérangeante deux symboles de l’institution esclavagiste, le navire négrier et le chien chasseur d’esclaves. Encore faut-il que les musées et lieux de commémoration donnent à ces œuvres une visibilité.

Cela vaut pour l’image fixe comme pour l’image animée. En dehors des productions en langue anglaise, de 12 Years a Slave (2013) de Steve McQueen au remake de la série Roots (2016), l’esclavage et son histoire sont encore largement absents des écrans de cinéma et de télévision français, faute d’un soutien réel de la part des structures de financement.

L’image manquante de l’esclavage, c’est tout cela à la fois : des œuvres qui existent mais qui ne sont pas ou pas assez diffusées, des œuvres qui attendent d’être créées, des œuvres anciennes à exhumer qui nous fassent voir l’esclavage et ses abolitions autrement. L’œil du spectateur doit aussi être éduqué pour déchiffrer ces images. Au-delà du seul cas Di Rosa, c’est l’imaginaire visuel de l’esclavage dans son ensemble qui demande à être repensé, si l’on veut prendre la mesure de ce qu’ont signifié ces siècles de violence, d’exploitation et de résistances.