20 juin 2020 : la température atteint 38 °C à Verkhoïansk, une ville russe située au nord du cercle polaire arctique. Cette petite cité est également réputée pour avoir connu l’une des plus basses températures jamais enregistrées sur Terre (hors Antarctique).

Ces derniers mois, d’autres vagues de chaleur exceptionnelles ont été rapportées dans une bonne partie de l’hémisphère Nord, suivies par des feux dévastateurs en Sibérie.

Plus de 3 millions d’observations quotidiennes

Notre équipe de recherche travaille depuis 15 ans sur les données fournies par la mission IASI ; ces informations permettent de suivre depuis l’espace à la fois l’évolution des températures et les épisodes de feux qui ravagent des régions entières.

Le sondeur atmosphérique IASI a été construit par le CNES dans les années 1990, et vole maintenant à bord des trois satellites météorologiques Metop. Le cœur de l’instrument est un spectromètre à transformée de Fourier ; il enregistre la radiation émise par la Terre et par l’atmosphère dans la gamme spectrale de l’infrarouge thermique.

L’instrument balaie en continu la surface de la Terre, et délivre un signal appelé « spectre atmosphérique », à partir duquel nous pouvons obtenir différents paramètres géophysiques – tels que la température à différentes altitudes et les concentrations des gaz qui se trouvent dans l’atmosphère.

Chaque jour, une antenne parabolique installée sur le toit de Sorbonne Université réceptionne les données envoyées par le satellite et déverse en quasi temps réel (deux heures après le passage du satellite au plus tard) 3,6 millions d’observations (soit 45 Gb de données) que nous analysons à l’aide de programmes informatiques automatisés.

Sur la trace des gaz présents dans l’atmosphère

Les spectres IASI permettent ainsi de cartographier les concentrations des gaz au quotidien, mais aussi de fournir des alertes quand les événements sortent de la norme : températures exceptionnelles, éruptions volcaniques, épisodes de pollution, grands feux, etc.

À partir des spectres, le paramètre le plus facile à mesurer concerne la « skin température », à savoir la température qu’on mesurerait si on enfonçait un thermomètre dans le sol à l’endroit de la mesure. On l’obtient en analysant les régions du spectre où aucun gaz n’absorbe la radiation infrarouge.

Pour obtenir la température plus haut dans l’atmosphère, nous utilisons la région spectrale dans laquelle le CO2 absorbe la radiation. Pourquoi ? Parce que ce gaz est stable et il reste très longtemps (plus de 100 ans) dans l’atmosphère. Ce qui est problématique vis-à-vis de son impact sur le climat mais nous permet toutefois d’obtenir une estimation de la température à différentes altitudes ; sachant que le signal mesuré par le satellite fluctue en fonction de 3 paramètres : la température, la pression atmosphérique (qui est un bon indicateur de l’altitude) et la concentration du gaz à l’endroit de la mesure.

L’analyse des spectres permet aussi de suivre facilement les gaz qui sont émis par les incendies et transportés par les vents. Selon le type de combustible, différents gaz vont être émis ; mais il existe un traceur de combustion toujours présent, le monoxyde de carbone (CO). Présent en quantité importante dans les fumées de tous les feux, on l’observe facilement dans les spectres IASI, avec d’autres gaz représentatifs du type de végétation qui brûle.

Pourquoi des températures si élevées en Sibérie ?

Aux moyennes latitudes de l’hémisphère Nord, les fronts météorologiques de haute et basse pression se déplacent généralement d’ouest en est. Ils sont entraînés par « le courant-jet », un vent rapide situé en altitude. Ce système est en mouvement et, en général, les épisodes de basse pression qui apportent du temps nuageux, venteux et potentiellement humide, chassent les épisodes de haute pression et vice-versa.

Il arrive cependant que des systèmes météorologiques restent bloqués pendant une longue période. De tels systèmes conduisent à des canicules et de la sécheresse en été, du froid glacial en hiver.

Lorsqu’un système de haute pression se trouve sur son chemin, le système de basse pression est soit dévié, soit reste lui aussi sur place. Ainsi, le temps agréable en Europe au printemps dernier fut le résultat d’un phénomène météorologique bloquant : le courant-jet s’est déformé et déplacé vers le nord, permettant à des zones successives de haute pression de dominer.

Ces systèmes de blocages expliquent notamment les grands épisodes de canicules : les étés 1976 et 2003 en Europe ; les vagues de chaleur avec incendies de forêt à l’été 2010 en Russie, l’été 2013 en Sibérie, en 2019-2020 en Australie ; l’hiver très rigoureux de 2009-2010 en Europe.

Dans certaines régions du monde, de tels blocages se produisent plus fréquemment.

Des phénomènes de blocages

Si plusieurs mécanismes entrent en jeu pour expliquer la formation de ces phénomènes météorologiques bloquants, les météorologues s’accordent sur le fait que les ondes planétaires – ou « ondes de Rossby » – sont impliquées.

Ces ondes correspondent à des mouvements ondulatoires de la circulation atmosphérique ; ils se forment de manière naturelle, car la Terre tourne. Le blocage peut se produire lorsque les ondes de Rossby s’amplifient et/ou se brisent, ce qui ralentit la progression d’est en ouest des systèmes météorologiques, rendant les conditions plus stables.

Un anticyclone de blocage peut être associé à un « bloc Oméga », appelé ainsi parce qu’il ressemble à la lettre majuscule oméga (Ω) de l’alphabet grec ; dans ce cas, les zones alternées de haute et de basse pression se forment respectivement dans les pics et les creux des ondes de Rossby.

Les conditions météorologiques inhabituelles qui ont prévalu autour du cercle polaire arctique sont donc liées à la persistance d’un épisode de système anticyclonique « bloquant » haut en altitude, comme observé par l’instrument IASI.

Ces dernières semaines, trois dômes anticycloniques chauds en altitude ont été observés sur la Sibérie orientale, la Scandinavie et le Nord canadien. Entre ces trois pôles chauds, bien identifiés, s’intercalent des « blocages froids d’altitude », notamment en Sibérie occidentale, vers l’Alaska et sur l’Atlantique Nord.

Feux de tourbières et toundras

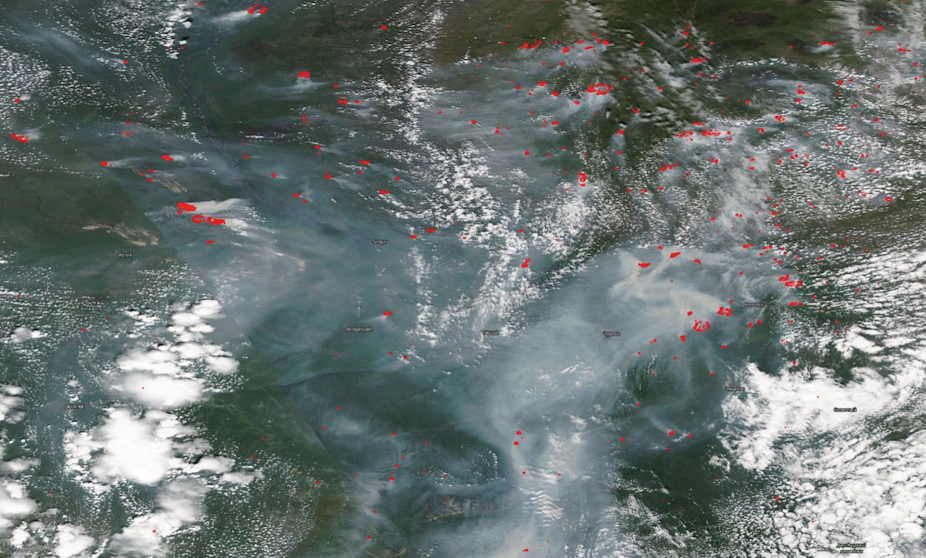

Les températures anormalement élevées en Sibérie et la sécheresse qui a suivi ont déclenché d’immenses incendies, principalement dans l’Est sibérien. L’agence russe de gestion des feux de forêt (Aviales) a rapporté que, début juillet, 3,4 millions d’hectares (soit plus que la superficie de la Belgique) avaient déjà brûlé dans des zones inaccessibles.

Dans ces contrées inhabitées, les feux incontrôlés ont dégagé énormément de fumées, bien visibles sur les photos satellites, car la végétation qui se consume est composée de tourbières et de toundras qui génèrent davantage de fumées. Ces combustibles émettent également davantage de composés carbonés, dont le monoxyde de carbone qu’on surveille aisément avec l’instrument IASI.

Les estimations du service de surveillance européen de l’atmosphère Copernicus indiquent qu’en juin 2020, 59 mégatonnes de CO₂ auraient été libérées dans l’atmosphère.

Après les incendies australiens, 2020 restera comme une année intense en matière de feux violents.

Glace de mer et pergélisol

L’Arctique se réchauffe plus de deux fois plus vite que la moyenne de la surface du globe. Ce phénomène est connu sous le nom d’« amplification arctique ».

Il s’explique en partie par la perte rapide de la couverture de glace de mer dans cette région : lorsque la glace diminue, l’énergie du soleil qui aurait été réfléchie par la glace blanche et brillante est absorbée par l’océan, ce qui provoque un réchauffement supplémentaire.

Cette année, début juillet, les mesures de l’étendue de glace dans la mer de Laptev montrent en effet une diminution exceptionnelle.

Une des craintes associées au réchauffement climatique, en particulier dans l’Arctique, concerne le dégel du pergélisol (permafrost en anglais). Lorsque ce dernier se réchauffe, le sol dégèle, l’activité microbienne augmente et relâche du méthane et du CO2 – deux gaz à effet de serre.

Les scientifiques estiment que 1500 milliards de tonnes de carbone sont ainsi stockées dans les sols gelés, c’est-à-dire deux fois plus que dans l’atmosphère et cinq fois plus que ce qui a été émis par toutes les activités humaines depuis 1850 !

Alors que les émissions du pergélisol représentent moins de 1 % des émissions mondiales de méthane, sa fonte progressive et la formation de nouveaux lacs pourraient entraîner la libération progressive du méthane dans l’atmosphère.

Des scientifiques ont cartographié plus de 150 000 cavités qui relâchent du méthane près des limites du pergélisol en dégel et des glaciers en recul. Elles apparaissent sous forme de trous dans les lacs et les rivières gelés qui bouillonnent de gaz ; ces phénomènes ont donné lieu à des images impressionnantes sur Internet, le gaz qui s’échappe pouvant s’embraser !

Jusqu’à présent, il y a peu de preuves que les émissions liées au dégel du pergélisol ont augmenté. Les réseaux de capteurs au sol et les satellites n’ont rien détecté d’inhabituel. En revanche, en Amérique du Nord comme en Sibérie, l’accélération d’effondrements de terrain dans le pergélisol suggère que le dégel n’est pas nécessairement un processus linéaire et graduel.

Par ailleurs, les émissions issues de l’extraction d’hydrocarbures progressent et constituent la deuxième grande source de méthane dans l’Arctique. La région représente un quart des émissions mondiales de méthane liées à l’exploitation du pétrole et du gaz. Au vu des estimations actuelles, le risque d’un relargage massif et brutal de méthane paraît donc relativement faible, mais le scénario d’une augmentation progressive des émissions est vraisemblable.

Selon le dernier rapport du GIEC, consacré à l’océan et la cryosphère, les émissions du pergélisol sont susceptibles d’entraîner un réchauffement supplémentaire de ~0,1 à 0,5 °C d’ici 2100, selon que les émissions des gaz à effet de serre sont régulées ou non.

Le rôle du réchauffement climatique

Suite à cette canicule exceptionnelle qui a touché la Sibérie, une équipe internationale de scientifiques, réunis au sein du réseau « World Weather Attribution », a étudié l’influence potentielle du changement climatique sur cet épisode.

Les chercheurs ont analysé deux aspects fondamentaux de cette vague de chaleur. Tout d’abord, ils ont examiné les températures moyennes dans une large zone couvrant la Sibérie. Sur la période de six mois, s’étendant de janvier à juin, les températures dans cette zone ont été supérieures de plus de 5 °C à la moyenne (et de 10 °C pour le seul mois de juin). Sans changement climatique, l’analyse montre que des températures moyennes aussi extrêmes sur six mois en Sibérie n’arriveraient que… tous les 80 000 ans environ !

Ils se sont ensuite penchés sur ce record de température de 38 °C rapporté le 20 juin dans la station météorologique de Verkhoïansk, analysant les températures maximales quotidiennes pour le mois de juin dans cette ville. Dans les deux cas, ils ont constaté que cet événement aurait effectivement été impossible sans le changement climatique, qui a multiplié par au moins 600 les risques de chaleur prolongée dans cette partie du globe.

La canicule exceptionnelle observée récemment dans tout le cercle arctique résulte ainsi de la combinaison d’un phénomène météorologique exceptionnel (avec l’interruption de la circulation atmosphérique zonale) sur fond de réchauffement climatique, le tout exacerbé par la présence de feux incontrôlés et de la glace qui fond et ne réverbère plus la radiation solaire. Un cocktail éminemment dangereux.