Contraction des mots anglais medical et technology, le secteur des medtech regroupe les entreprises qui ont recours à des technologies innovantes pour améliorer ou développer des dispositifs médicaux. Le secteur des technologies médicales a généré 573 milliards d’euros de revenus dans le monde en 2022 et emploie plus de 760 000 personnes à travers 33 000 entreprises en Union européenne.

Malgré leur intérêt public évident (contribution à la santé publique) et le potentiel financier qu’elles représentent, les start-up du secteur rencontrent autant voire plus de difficultés que dans les autres industries pour arriver à la mise sur le marché de leur produit. En effet, les dispositifs médicaux sont soumis à une forte régulation, notamment l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché qui garantit la sécurité et l’efficacité pour les patients et les systèmes de santé. Cette démarche rallonge de plusieurs mois à plusieurs années le temps de développement des dispositifs médicaux. Ces délais font que les start-up ont des temps de mise sur le marché bien supérieurs aux entreprises innovantes des autres secteurs, ce qui accentue l’incertitude quant à la réussite du projet et peut décourager les investisseurs.

Ce constat est d’autant plus inquiétant qu’il est communément admis que le taux d’échec des start-up, tous secteurs confondus, s’élève à 90 % (d’après Philippe Englebert dans Les start-up en France, 2021). Les start-up medtech ne font pas exception. Cette situation peut s’expliquer par un certain nombre de caractéristiques économiques qui permettent de mieux comprendre le processus d’innovation et ses besoins en financement.

L’argent, le nerf de la guerre

A minima, une start-up se définit comme une entreprise qui ne génère pas encore de revenu grâce à ses ventes car elle cherche à mettre sur le marché un produit innovant avec un fort potentiel de croissance.

En l’absence de recettes, la recherche de financement devient le nerf de la guerre : pour financer ses activités de recherche et développement et son fonctionnement, la start-up doit faire appel à des financements externes. Ce besoin en financement peut être assuré par des banques, des fonds d’investissement, les fonds propres des entrepreneurs ou encore l’État. Ils font le pari d’un retour sur investissement lorsque la start-up générera des revenus grâce à la mise sur le marché de son invention.

Cependant, le financement de l’innovation est caractérisé par une asymétrie d’information. Il s’agit d’une situation où un agent économique en sait plus qu’un autre au moment d’une transaction. Cette situation peut poser problème comme l’a montré l’économiste George Akerlof avec le marché des voitures d’occasion : lorsque les vendeurs ont plus d’informations sur la qualité des produits que les acheteurs, les produits de moindre qualité tendent à chasser du marché les produits de bonne qualité, faute pour les acheteurs de pouvoir distinguer les uns des autres, ce qui peut mener à une disparition du marché à terme.

Dans le cas du financement de l’innovation, la start-up en sait plus que l’investisseur : il est très difficile de s’assurer que la start-up a réellement mis toutes les chances de son côté pour réussir le lancement de son produit et générer ses premières ventes. Pour l’investisseur qui espère placer ses liquidités au mieux, il est très difficile d’identifier quelle start-up est la plus susceptible d’apporter un retour sur investissement au financeur, sans même parler du rendement le plus élevé.

Un accès imparfait à l’information

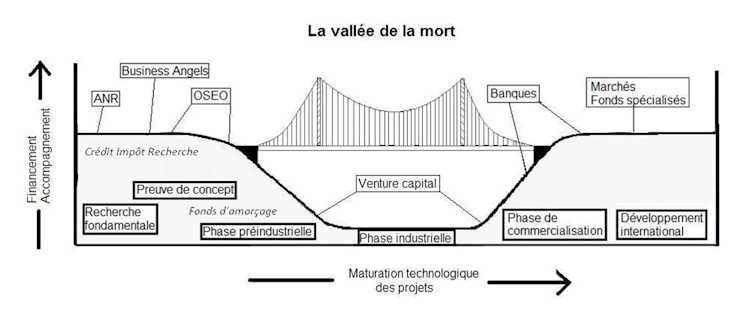

Face à ce risque de « sélection adverse » (choix de la mauvaise start-up, celle qui ne va pas réussir), les investisseurs préfèrent ne rien financer du tout. Ces caractéristiques expliquent en partie le phénomène de « vallée de la mort », une période critique entre l’invention et la commercialisation d’un produit où de nombreuses start-up échouent (d’où le nom de « vallée de la mort ») en raison des difficultés à trouver des financements. Cette phase peut durer jusqu’à une décennie, rendant le passage de la recherche et développement à la production et aux ventes initiales particulièrement difficile.

Une illustration de la vallée de la mort dans le rapport d’office parlementaire du 24/01/2012

Pour faire face à l’asymétrie d’information, la théorie du signalement en économie prévoit l’existence de certaines caractéristiques qui permettent aux start-up de se signaler aux investisseurs. Ces « signaux » revêtent plusieurs formes et doivent rassurer quant à la probabilité de réussite du projet de la start-up.

L’exemple de la start-up FineHeart est, à cet égard, éclairant. Fondée en 2010 à Pessac (33), cette jeune entreprise a développé un dispositif d’assistance cardiaque innovant pour soigner les patients en insuffisance cardiaque avancée, un syndrome qui ne connaît pas de traitement satisfaisant. L’entreprise a annoncé le début de ses essais cliniques sur l’homme en janvier 2024, soit 14 ans seulement après sa création.

Parmi les signaux que possède la start-up pour rassurer d’éventuels investisseurs figure son portefeuille de 150 brevets internationaux. Ces actifs peuvent montrer la qualité et la nouveauté de sa technologie au même titre que sa direction : un PDG issu du géant des dispositifs médicaux Medtronic et un conseil scientifique composé de chercheurs renommés. Pour un investisseur peu ou pas initié, la personnalité des dirigeants constitue un indicateur précieux.

Les signaux positifs en direction d’éventuels investisseurs peuvent aussi être les investissements précédents de financeurs réputés. Bien souvent, l’État peut agir comme un signal en finançant une jeune entreprise innovante (FineHeart a obtenu 2,5M€ du Conseil d’innovation de l’UE ; d’après le site Crunchbase consulté le 17/04/2024). Il existe également des fonds spécialisés qui ont les compétences pour identifier les « pépites » : la présence de Doliam, un fond de medtech reconnu, au capital de la société peut également jouer comme un signal positif pour les investisseurs suivants.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Incertitude radicale

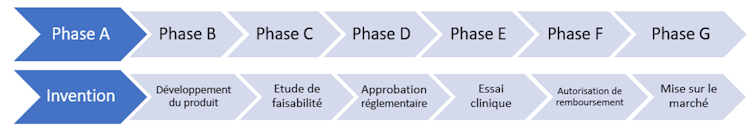

Le processus d’innovation est de plus caractérisé par un contexte d’incertitude radicale. On doit à l’économiste Frank Knight, la distinction entre incertitude et risque. Si dans le cas du risque, les issues sont connues et probabilisables, en contexte d’incertitude, il est impossible d’estimer les chances et les formes des possibles issues. Ce constat est particulièrement vrai pour l’industrie du dispositif médical. La forte régulation augmente l’incertitude du processus entre l’invention et la mise sur le marché. La figure 2 décrit ce processus de façon simplifiée.

L’exemple de la medtech française Carmat est ici particulièrement parlant : après l’obtention d’une autorisation de l’Union européenne pour mener des essais cliniques à grande échelle, la société a dû suspendre ses essais en raison d’une « malfonction » totalement imprévue du dispositif. Cela a impliqué de reprendre la conception des pièces qui dysfonctionnaient et de faire appel à de nouveaux financements pour pouvoir survivre le temps de cette nouvelle « vallée de la mort ».

Après l’invention et une fois un prototype développé, il faut en prouver la sécurité et l’efficacité sur des animaux (tests précliniques) en vue d’obtenir une autorisation pour réaliser de premiers essais cliniques sur l’homme. Une fois passée cette étape, il faut encore prouver l’efficience budgétaire pour obtenir le remboursement du système de santé. Et là encore, le succès n’est pas assuré : encore faut-il que les médecins adoptent le dispositif.

En augmentant l’incertitude, les contraintes réglementaires dans le secteur du dispositif médical allongent les délais de développement et compliquent le financement des start-up. De ce constat naît un paradoxe : certaines maladies communes qui représentent à la fois un enjeu de santé publique majeur et un marché potentiel immense (forte perspective de rentabilité pour les industriels) ne connaissent toujours pas de traitement.

Les étapes de développement d’un dispositif médical (traduit par les auteurs)

Dans ce contexte, la recherche en économie et management de l’innovation s’emploie à identifier ces situations problématiques en vue d’orienter les efforts des chercheurs et inventeurs issus des sciences médicales. Pour favoriser les success-stories, pourquoi alors ne pas former les médecins, chercheurs en sciences médicales et inventeurs à l’entrepreneuriat et à l’innovation ?