Um desejo peculiar parece ainda assombrar algumas pessoas brancas: “Eu gostaria de saber como é ser negro”.

Esse desejo é diferente de querer fazer cosplay do estilo descolado da negritude - imitando o jeito, imitando a música e reproduzindo o vernáculo.

Trata-se de um desejo presuntivo e racialmente imaginativo, que cobiça não apenas o ritmo da vida negra, mas também seu blues.

Embora não queira admitir isso, o jornalista canadense-americano Sam Forster é um desses brancos.

Três anos depois de ouvir George Floyd gritar “Mãe” de forma tão desesperada que tirou um país da quarentena, Forster colocou uma peruca afro sintética e lentes de contato marrons, pintou as sobrancelhas e passou no rosto uma base líquida da Maybelline comprada na CVS no tom “Mocha”. Embora Forster não tenha conseguido uma transformação “cinematográica”, ele se tornou, em suas palavras, “Believably Black (inacreditdavelmente preto)”.

Em seguida, ele passou a tentar um experimento racial que ninguém lhe pediu, sobre o qual escreveu em seu livro de memórias recentemente publicado, “Seven Shoulders: Taxonomizing Racism in Modern America”.

Durante duas semanas em setembro de 2023, Forster fingiu pedir carona no acostamento de rodovias em sete cidades diferentes dos EUA: Nashville, Tennessee; Atlanta; Birmingham, Alabama; Los Angeles; Las Vegas; Chicago e Detroit. No primeiro dia em cada cidade, ele ficava na beira da estrada como seu eu branco, vendo quem, se alguém, parava e lhe oferecia uma carona. No segundo dia, ele estendia o polegar no mesmo acostamento, mas dessa vez com o que eu descreveria como “mochaface”.

Como setembro é quente, ele estabeleceu um limite de duas horas para seus experimentos. Durante seus sete dias de branco, ele recebeu, mas não aceitou, sete caronas. Nos sete dias subsequentes de negro, foi-lhe oferecida, mas não aceitou, uma carona. Ele acredita que aquele dia foi um acaso.

Forster não é a primeira pessoa branca a se concentrar na discussão sobre o racismo americano fingindo ser negro.

Seu desejo reflete o das pessoas brancas apresentadas em meu livro de 2017, “Black for a Day: White Fantasies of Race and Empathy”. O livro conta a história do que eu chamo de “personificação racial empática”, em que pessoas brancas se entregam a suas fantasias de serem negras sob o pretexto de ter empatia com a experiência negra.

Para mim, esses esforços são fúteis. Eles acabam reforçando estereótipos e não conseguem lidar com o racismo sistêmico, ao mesmo tempo em que conferem um falso senso de autoridade racial.

Se infiltrando no Sul

A genealogia começa no final da década de 1940 com o jornalista ganhador do Prêmio Pulitzer Ray Sprigle.

Sprigle, um repórter branco do Pittsburgh Post-Gazette, decidiu que queria vivenciar o racismo do pós-guerra “tornando-se” um homem negro. Depois de tentar, sem sucesso, escurecer sua pele além de um bronzeado, Sprigle raspou a cabeça, colocou óculos gigantes e trocou seu chapéu de caubói por um boné despretensioso. Durante quatro semanas, a partir de maio de 1948, Sprigle percorreu o sul de Jim Crow como um homem negro de pele clara chamado James Rayel Crawford.

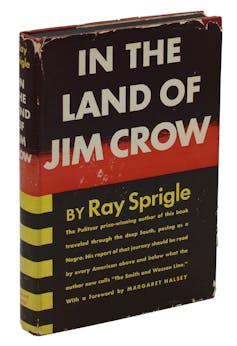

Sprigle documentou cabanas de meeiros em ruínas, escolas segregadas e viúvas de homens que foram linchados. O que ele testemunhou - mas não vivenciou - serviu de base para sua série de 21 artigos de primeira página para o Post-Gazette. Ele deu sequência à série publicando um livro de memórias amplamente criticado em 1949, “In the Land of Jim Crow”.

Sprigle nunca ganhou o segundo Pulitzer.

Cosplay de negro

O sucessor mais famoso de Sprigle, John Howard Griffin, publicou seu livro de memórias, “Black Like Me”, em 1961.

Assim como Sprigle, Griffin explorou o Sul como um homem negro temporário, escurecendo sua pele com pílulas destinadas a tratar o vitiligo, uma doença de pele que causa perda de pigmentação. Ele também usou corantes para uniformizar o tom de sua pele e passou algum tempo sob uma lâmpada de bronzeamento.

Durante suas semanas como “Joseph Franklin”, Griffin enfrentou racismo em várias ocasiões: Bandidos brancos o perseguiram, motoristas de ônibus se recusaram a deixá-lo desembarcar para fazer xixi, gerentes de lojas lhe negaram trabalho, homens brancos gays enrustidos o abordaram agressivamente e pessoas brancas de aparência simpática o repreenderam com o que Griffin chamou de “olhar de ódio”. Quando Griffin voltou a ser branco e a notícia sobre seu experimento racial foi divulgada, os vizinhos brancos de sua cidade natal, Mansfield, Texas, o enforcaram em efígie.

Por seu trabalho, Griffin foi elogiado como um ícone da empatia. Como, ao contrário de Sprigle, ele mesmo vivenciou incidentes racistas, Griffin mostrou aos leitores brancos céticos o que eles se recusavam a acreditar: O racismo era real. O livro tornou-se um best-seller e um filme, e ainda é incluído nos currículos escolares - às custas, devo acrescentar, da literatura afro-americana.

A importância de Griffin para essa genealogia vai além dos alunos do ensino médio que leem “Black Like Me”, até sua sucessora e pupila, Grace Halsell.

Halsell, jornalista freelancer e ex-redatora da equipe do governo de Lyndon B. Johnson, decidiu “tornar-se” uma mulher negra - primeiro no Harlem, em Nova York, e depois no Mississippi.

Sem consultar nenhuma mulher negra antes de se bronzear com o sol tropical e usar os médicos de Griffin para administrar medicamentos para correção de vitiligo, Halsell planejou inicialmente “ser” negra por um ano. Mas, depois de alegar que alguém tentou agredi-la sexualmente enquanto ela trabalhava como empregada doméstica negra, Halsell terminou seu período como mulher negra mais cedo.

Embora seu experimento tenha durado apenas seis meses, ela ainda afirmava ser alguém que poderia representar autenticamente suas “irmãs mais negras” em seu livro de memórias de 1969, “Soul Sister.”

“Troca de raça” na virada do século

Forster escreve que seu livro de memórias de 2024 é o “quarto ato” - depois de Sprigle, Griffin e Halsell - do que ele chama de “blackface jornalístico”.

Entretanto, ele não é, como afirma, “a primeira pessoa a cruzar seriamente a barreira da cor em mais de meio século”.

Em um livro de 174 páginas que ele mesmo descreve como “gonzo” com apenas 17 citações, Forster não conseguiu terminar sua lição de casa.

Em 1994, Joshua Solomon, um estudante universitário branco, tingiu sua pele medicamente para “tornar-se” um homem negro depois de ler “Black Like Me”. Seu experimento originalmente planejado, com duração de um mês, na Geórgia, durou apenas alguns dias. Mas, mesmo assim, ele detalhou suas experiências em um artigo para o The Washington Post e conseguiu uma aparição no “The Oprah Winfrey Show”.

Então, em 2006, a FX lançou “Black. White.”, um reality show em seis partes anunciado como o “experimento racial definitivo”.

Duas famílias - uma branca e outra negra - “trocaram” suas raças para apresentar versões de cada uma delas enquanto viviam juntas em Los Angeles. Enquanto a equipe de maquiagem ganhou um Primetime Emmy Award, as famílias se despediram fervilhando de ressentimento em vez de compreensão.

Uma aula magistral de arrogância branca

Acreditando que isso desviaria a atenção das descobertas de seu experimento, Forster se recusa a mostrar aos leitores seu rosto de mocha.

Mesmo depois de confrontar evidências que o forçaram a questionar a adequação de seu projeto, como os vários artigos que condenam “usar maquiagem para imitar a aparência de uma pessoa negra”, ele insiste que suas percepções sobre o racismo americano justificam seus métodos e são diferentes dos legados prejudiciais do blackface. Enquanto está na beira da estrada, com o sol e o suor comprometendo todo o cuidado que teve para pintar o rosto, Forster conclui que o racismo pode ser dividido em duas taxonomias amplas: institucional e interpessoal.

O primeiro, ele acredita, “está efetivamente morto”, e o segundo é mais frequentemente experimentado como “ombro”, como a recusa sutil de pegar uma carona com cara de mocha.

A descrição na Amazon do livro de Forster apresenta “Seven Shoulders” como “o livro mais importante sobre as relações raciais americanas que já foi escrito”.

De fato, é uma aula magistral - mas sobre a arrogância das suposições brancas sobre a negritude.

Acreditar que a riqueza da identidade negra pode ser compreendida por meio de um traje temporário banaliza o trauma do racismo que dura a vida inteira. Isso transforma a complexidade da vida negra em uma encenação.

Seja pela premissa de Forster de que os negros não estão preparados para testemunhar sobre suas próprias experiências, suas citações incompletas, a arrogância de sua caricatura ou o veneno com que ele fala sobre o movimento Black Lives Matter, Forster oferece um importante lembrete de que a libertação não pode ser comprada na farmácia.