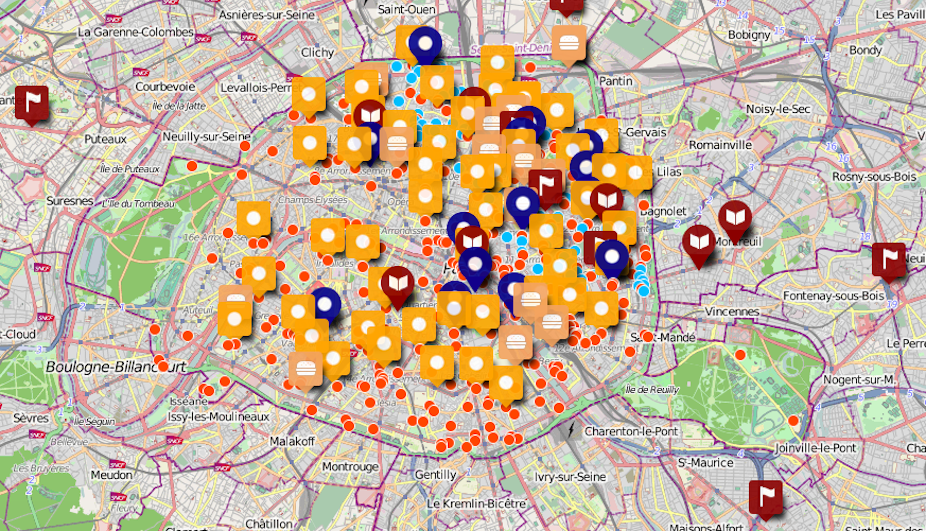

Les points rouges pullulent sur toute la partie supérieure de la cage thoracique de la ville, au niveau de la clavicule. Plus ou moins grands, clignant avec plus ou moins d’intensité. D’autres points plus petits filent le long des artères principales, remontant de la Gare de Lyon vers les Gares du Nord et de l’Est.

La ligne 65

La première fois que j’ai senti cette douleur dans la ville, c’était il y a huit ans environ, au moment où j’ai commencé à percevoir de manière précise l’arrivée toujours plus nombreuse de jeunes Afghans à Paris. À l’époque j’ai lu un texte qui décrivait le trajet de ces jeunes d’une gare à l’autre, et comment ils avaient appris l’existence du bus numéro 65, où on peut l’attraper et qu’il est préférable au métro car on se fait rarement contrôler dans le bus, puis où il faut descendre pour trouver le square Villemin et d’autres compatriotes…

Le 65 est mon bus également ; depuis cette lecture mon existence à Paris s’est doublée d’une autre. Ce dédoublement est pénible. Pendant un temps il m’arrivait de l’oublier, de le négliger. C’était encore possible. Mais il revenait quand je ne m’y attendais pas, et de plus en plus souvent. Aujourd’hui il s’est installé durablement. Je ne peux plus penser mon existence à Paris sans ce double qui pourtant ne me ressemble en rien. Il est devenu mon horizon et mon quotidien. Mais je ne sais pas trop comment le désigner.

Une carte en construction

La cartographie traumatique de l’encampement parisien, produit par le Collectif Parisien de Soutien aux Exilé-e-s, le Collectif de soutien Ve/XIIIe aux migrants d’Austerlitz, le BAAM et le Collectif La Chapelle Debout, et présentée pour la première fois au Point éphémère le 11 juillet, provoque le même effroi que des analyses médicales. Les étapes de la maladie se lisent en une série de lignes interrompues puis reprises, qui montrent une progression continue des camps dans différents endroits du corps. Les points de fixation se distinguent sur un tissu large d’interconnexion. La douleur n’est plus du tout évanescente. Elle est quotidienne et de plus en plus intense. Sur une échelle de 1 à 10, que dirais-je ? C’est toute la difficulté.

Le débat sur la migration contemporaine se réduit souvent à des chiffres. Combien de personnes déplacées dans le monde ? Combien de noyades en Méditerranée cette année ? Combien de campements dans le Nord-Est parisien depuis l’été 2015 ? Combien de places d’hébergement proposées, et combien de gens recensés dans les rues et les parcs ? Et selon qui ? Les autorités ou les organisateurs ? Notre langage se heurte à ses habitudes. Or il n’est pas question de représentativité. Il est question d’un dérèglement, et d’une capacité d’absorption ou d’adaptation, c’est-à-dire de transformation.

L’intensité du traumatisme

Quand un corps subit un traumatisme, on mesure les effets en intensité. C’est la même chose pour la santé mentale, et parfois l’intensité du traumatisme se révèle de manière inattendue, longtemps après l’événement traumatique. L’expérience intime de la douleur est par définition incommunicable. Wittgenstein en a fait la pierre angulaire de sa philosophie : nous nous appuyons sur un langage commun – « j’ai mal », « je suis traumatisée » – pour donner une forme articulée à un état autrement indicible. Le terme de trauma, aujourd’hui couramment utilisé, s’est imposé récemment et en réponse à une série de mutations dans la gestion de catastrophes humanitaires et militaires, puis naturelles. Cela ne veut pas dire que l’ensemble d’expériences et de symptômes que nous réunissons aujourd’hui sous le diagnostic de « trauma » n’existait pas avant cette désignation. Les chiffres que nous appliquons à l’intensité du mal fonctionnent de la même manière : ils permettent, de manière toute subjective, de dire objectivement ce que nous ressentons.

Or à quel mot correspond mon état de dédoublement et notre état collectif de souffrance dans la ville, cet état exprimé par la simple remarque lue ce matin sous une photo du dernier campement à s’installer près du métro Jaurès : « c’est à hurler » ? On pourrait parler de traumatisme, comme on pourrait préférer l’idée de gangrène, ou de paralysie (mais pas moi). On peut aussi refuser toute notion de maladie.

Mais on n’évitera pas l’intensité de l’affect, quel que soit l’effort de réduire la situation à la gestion du chiffre. Ce qui équivaut à dire que nous n’en sortirons pas indemnes. À nous de faire en sorte que cette transformation augmente la vitalité de la société, de chercher le vocabulaire qui permet de dire comment ce mal peut également faire revivre, et de refuser catégoriquement toute idée d’amputation – de nos droits et de ceux des femmes, enfants et hommes qui arrivent ici avec l’espoir de construire leur avenir en paix.

La cartographie traumatique de Paris est un projet qui se poursuit, comme l’encampement lui-même dont la dernière crise vient de se jouer dans la récente évacuation de plus d’un millier de personnes. Pour plus d’informations sur sa prochaine étape, allez ici.