Belakangan ini, tampaknya Cina tengah berupaya tampil sebagai juru damai di ranah global. Ini paling terlihat dari sikap Cina dalam konflik Rusia-Ukraina, Iran-Arab Saudi dan Israel-Palestina.

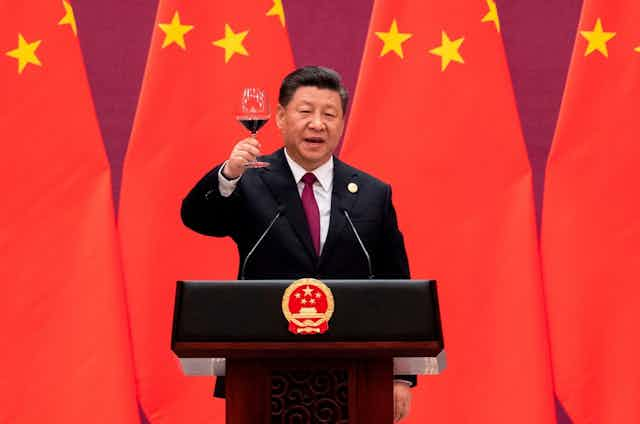

Presiden Xi Jinping kerap mengumandangkan komitmen Cina untuk menciptakan perdamaian dunia, serta mengajak negara-negara lain untuk menghormati keragaman peradaban dengan menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan dorongan untuk saling berdialog.

Melalui strategi ini, komunitas global bisa melihat bahwa Beijing tengah bergerak menjadi kekuatan global yang menantang tatanan dunia yang didominasi Barat, terutama Amerika Serikat (AS).

Kebangkitan Cina – dalam ekonomi, politik, dan militer – sebagai negara adidaya lamban laun diyakini akan mengubah lanskap geopolitik dunia dan menjadi kekuatan global baru.

Namun, akan ada satu dampak kritis dan penting dari perubahan lanskap ini, yakni tatanan dunia yang akan menjadi lebih multipolar, yakni ketika ada banyak negara yang kuat dan berpengaruh di dunia sehingga tidak ada yang dominan.

Hal ini tentunya akan berdampak pula pada negara-negara di Asia, terutama Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Cina berdiri di sisi berlawanan dengan AS

Sudah cukup banyak penelitian yang mengungkap bagaimana AS, terhitung sejak periode setelah Perang Dingin (1947-1991), gencar melakukan politik hegemoni (dominasi satu negara terhadap tatanan global) serta memperkuat aliansinya.

Melalui Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), misalnya, AS berusaha memperluas pengaruhnya ke negara-negara bekas Uni Soviet.

Dalam konflik Rusia-Ukraina, AS menginisiasi deretan sanksi terhadap Rusia, mulai dari individu sampai entitas, untuk menciptakan kerugian bagi ekonomi Rusia. AS secara tidak langsung telah memanfaatkan krisis Ukraina ini untuk mengobarkan perang proksi melawan Rusia.

Banyak akademisi yang menganggap intervensi AS dan NATO di Ukraina sebagai upaya untuk mengembangkan pengaruh geopolitik mereka di Eropa Timur, yang kemudian membuat Rusia terprovokasi.

Akan tetapi, intervensi AS tersebut justru malah memicu ketegangan lebih lanjut antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bukan pertama kalinya intervensi AS berkontribusi pada perpecahan antarnegara. Hal yang sama terjadi dalam konflik Iran-Arab Saudi.

Sebagai negara adidaya, AS kerap menjustifikasi intervensinya dengan dalih kemanusiaan dan perlindungan warga sipil dan sering merasa berkewajiban untuk menjaga kestabilan dan perdamaian dunia dengan bertindak sebagai “polisi dunia”.

Selain itu, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan liberalisme yang dianut AS juga sering dijadikan landasan dalam mempromosikan perubahan politik dan sosial di negara-negara lain.

Kebijakan AS ini berbeda dengan Cina yang saat ini sedang menunjukkan pendekatan diplomasi yang cenderung menentang hegemoni dan menyuarakan inklusivitas global.

Dalam konflik Rusia-Ukraina, contohnya, terlepas dari posisinya sebagai kekuatan besar yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, Cina terus menyerukan pembicaraan damai dan menekankan pentingnya negosiasi agar krisis tidak menyebar.

Presiden Xi Jinping baru-baru ini bahkan menelepon langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk menegaskan bahwa Cina “selalu mengedepankan perdamaian”, meskipun banyak akademisi yang meragukan langkah Xi tersebut benar-benar bisa mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Cara Cina tersebut menunjukkan bagaimana negara ini sangat hati-hati dalam berdiplomasi, dengan mengutamakan pendekatan nonintervensi dan bersikap lebih pragmatis.

Tatanan dunia baru yang lebih multipolar

AS telah lama menjadi kekuatan global yang dominan. Maka, dengan kebangkitan Cina dan kekuatan baru lainnya, seperti India dan Brasil, tatanan global akan menjadi lebih beragam, kompleks dan multipolar.

Multipolaritas adalah suatu konsep dalam hubungan internasional yang menggambarkan sistem global di mana kekuasaan dan pengaruh politik, ekonomi, dan militer didistribusikan secara merata di antara beberapa negara atau pusat kekuatan utama

Berbeda dengan sistem bipolar (dua kutub kekuasaan) atau unipolar (satu kutub kekuasaan), multipolarisme mencerminkan adanya keseimbangan dan interaksi yang lebih kompleks antara negara-negara yang berperan penting dalam urusan dunia.

Multipolarisme ini membawa implikasi positif dan negatif.

Sisi positif dari tatanan dunia yang mengarah pada keragaman dan persaingan yang lebih luas memang memberikan peluang kepada negara-negara dengan ukuran wilayah, populasi, atau ekonomi yang lebih kecil untuk menegaskan kepentingan eksistensi mereka.

Salah satu contohnya adalah Norwegia dan Selandia Baru. Norwegia aktif dalam diplomasi dan pembangunan internasional dan terkenal karena perdamaian dan kebijakan lingkungan. Sementara Selandia Baru aktif dalam agenda global untuk promosi perdamaian, keamanan, HAM, dan lingkungan.

Tatanan dunia yang multipolar juga dapat mengurangi risiko satu negara mendominasi urusan global – seperti dominasi AS saat ini – serta mendorong kerja sama yang lebih luas antara negara-negara besar.

Sementara itu, salah satu sisi negatif dari tatanan dunia yang lebih multipolar adalah potensi meningkatnya persaingan dan ketegangan antara negara-negara besar, apalagi jika mereka memiliki ideologi, sistem politik, atau model ekonomi yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakstabilan, terutama jika kekuatan yang lebih kecil terjebak di tengah.

Multipolaritas juga berpotensi membuat dunia kekurangan sosok “pemimpin” yang bisa memberi arahan dalam urusan global. Kondisi ini bisa memperbesar perpecahan dan minimnya konsensus terkait isu-isu utama di ranah global, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan global, atau keamanan siber, apalagi jika negara-negara besar tak kunjung sepakat dalam menangani isu-isu krusial itu.

Saat ini, sebagian besar sistem tata kelola global tampak hanya merefleksikan dominasi AS dan sekutunya. Di bidang ekonomi, contohnya, Bank Dunia dan IMF masih didominasi oleh pengaruh AS. Dolar AS masih menjadi mata uang cadangan utama dan digunakan sebagai mata uang transaksi internasional yang dominan, sehingga AS bisa mempengaruhi kebijakan keuangan global.

Maka, dalam tatanan dunia yang multipolar diperlukan reformasi terhadap lembaga-lembaga internasional yang ada. Tujuannya untuk memastikan bahwa lembaga internasional ini dapat mewakili kepentingan semua negara.

Asia Tenggara perlu hati-hati

Kebangkitan Cina, yang bisa berujung pada multipolarisme, sebenarnya dapat dirasakan manfaatnya oleh negara-negara kecil dan berkembang.

Dari segi ekonomi, adanya Belt and Road Initiative (BRI) Cina berpotensi membuka peluang baru bagi pembangunan dan kerja sama ekonomi di kawasan. Akan tetapi, ini sekaligus memunculkan kekhawatiran tentang pengaruh ekonomi Cina dan ketergantungan padanya.

BRI adalah program investasi besar yang dirancang untuk mempromosikan kerja sama ekonomi antara Cina dan negara-negara di Asia, Eropa, Afrika, dan lainnya, biasanya melalui proyek-proyek infrastruktur, seperti pelabuhan dan rel kereta api.

Sebagian negara memandang prakarsa Cina ini sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di beberapa kawasan, khususnya di Asia Tenggara yang telah mengalami kesenjangan infrastruktur akibat kurangnya investasi.

Namun, negara-negara Asia patut waspada juga akan timbulnya ketergantungan pada Cina. Ada beberapa kekhawatiran bahwa negara-negara yang mungkin kesulitan membayar utang untuk membiayai proyek-proyek BRI akan menjadi terlalu bergantung pada Cina dalam hal pembiayaan, sehingga terpaksa menyerahkan aset strategis untuk membayar utang.

Bagi Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara secara khusus, lanskap geopolitik di mana Cina menantang dominasi AS ini harus direspons dengan cermat. Negara Asia Tenggara, terutama melalui ASEAN, perlu mempertimbangkan dengan sangat hati-hati terkait untung rugi dari beraliansi dengan kekuatan besar.

Beraliansi dengan AS bisa memberi jaminan keamanan dan perjanjian kerja sama pertahanan yang dapat membantu menjaga stabilitas di kawasan, namun di sisi lain bisa meningkatkan ketegangan dengan Cina.

Sementara itu, beraliansi dengan Cina dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kawasan, misalnya melalui BRI, namun dapat meningkatkan ketergantungan pada Cina dan berimplikasi pada kedaulatan nasional.

Dalam menyikapi perubahan lanskap geopolitik ini, ASEAN harus tetap memprioritaskan kepentingan nasionalnya sendiri guna mempertahankan kedaulatannya.

Dialog dan diplomasi yang konstruktif dengan melibatkan AS dan Cina barangkali dapat membantu memastikan bahwa kepentingan mereka dilindungi dan kebutuhan mereka dihargai.

Negara Asia Tenggara perlu menjadi aktor yang menavigasi lanskap geopolitik abad ke-21 yang kompleks. Jangan sampai kita hanya terhimpit tak berdaya di antara pertarungan kekuatan-kekuatan besar AS dan Cina.