L’analyse à haute résolution des génomes des individus enterrés dans une tombe collective vieille de 4 500 ans à Bréviandes les Pointes, près de Troyes a révélé une histoire surprenante dont la portée dépasse largement la France : celle de la dernière étape de la formation du génome européen toujours présent chez les Européens actuels. Nous venons de publier nos résultats dans la revue scientifique Science Advances.

Le génome, la totalité de l’information génétique des individus portée par l’ADN, reflète partiellement l’histoire des ancêtres. Le génome des européens actuels s’est constitué sur une période de 40 000 ans à l’issue des différentes migrations et les mélanges de populations qui en ont résulté. Il est donc constitué de l’hérédité complexe des petites populations de chasseurs-cueilleurs qui occupaient l’Europe jusqu’à l’arrivée, il y a environ 8 000 ans, des populations provenant d’Anatolie et de la région égéenne, qui descendaient de celles ayant inventé dans le Croissant Fertile l’agriculture et la domestication des animaux. Ces agriculteurs néolithiques se sont croisés avec les chasseurs-cueilleurs locaux et ont contribué une part très importante du génome des Européens actuels.

Finalement, à la fin du Néolithique il y a de 5 000 à 4 000 ans, des populations nomades des steppes pontiques (au nord de la mer Noire s’étendant du Danube à l’Oural) ont migré vers l’Europe et ont apporté la troisième des composantes génomiques principales qui ont perduré chez les Européens pendant les millénaires suivants jusqu’à ce jour.

Bien qu’aujourd’hui, le déchiffrage, c’est-à-dire le séquençage, de cette information génétique est un processus de routine, cette approche reste délicate pour les génomes des individus ayant vécu dans le passé. Il ne nous reste d’eux, que quelques squelettes plus ou moins fragmentés. Certaines parties de ces squelettes peuvent encore contenir des traces d’ADN préservé qui est toutefois fragmenté et peu abondant, ce qui entraîne un défi méthodologique pour l’analyser.

Notre équipe à l’institut Jacques Monod a relevé ce défi et optimisé les méthodes pour obtenir des résultats fiables. Ceci nous permet d’analyser les génomes anciens avec les méthodes bio-informatiques et statistiques les plus avancées.

Un témoin du croisement entre populations

Nos analyses des génomes de sept individus de la tombe à Bréviandes combinées aux analyses de la morphologie des ossements effectuées par les anthropologues de l’Inrap à Châlons-en-Champagne ont montré que cette tombe a hébergé une femme âgée de plus de 60 ans, son fils d’environ 20-39 ans, son petit-fils d’environ 4-8 ans, sa belle-fille âgée de 20-39 ans, ainsi qu’une autre jeune femme de 20-39 ans et sa nouveau-née et une enfant d’environ 6-10 ans.

La femme et sa nouveau-née ainsi que l’enfant de 6-10 ans n’étaient pas apparentées à l’autre famille et l’enfant ne l’était à aucune des personnes enterrées dans la tombe. Les pères de l’homme adulte, de la nouveau-née et de l’enfant isolée n’ont pas été enterrés dans cette tombe. Ce n’était donc pas une tombe purement familiale. Par contre, tous les individus féminins portaient une composante héréditaire caractéristique des populations du sud de la France et du sud-ouest de l’Europe, et cette origine externe commune pourrait expliquer qu’elles aient été enterrées ensemble avec leur progéniture.

De plus, le génome de l’homme adulte était composé de moitié du génome néolithique français originaire de sa mère et de moitié du génome des descendants des peuples nomades de la steppe au nord de la Mer Noire originaire de son père. Ces nomades de la steppe ont migré vers l’Europe centrale il y a environ 5 000 ans et se sont métissés avec les populations néolithiques locales avant de continuer leur migration vers l’est, le nord et le nord-ouest de l’Europe. Nous avons donc observé quasiment en « temps réel » l’introduction de cette ascendance génomique des steppes dans la population néolithique française.

Cette situation exceptionnelle qui n’avait pas été décrite jusqu’alors nous a induits à reconstruire la partie du génome de l’homme adulte qu’il avait hérité de son père absent de la tombe et donc pas directement analysable. La signature génomique de ce père absent situe son origine dans le nord-ouest de l’Europe. Nous avons obtenu auparavant un résultat similaire pour un autre homme porteur de l’ascendance des steppes, enterré lui dans la vallée de l’Aisne à la même époque. Ces deux hommes auraient donc pu appartenir à la même population.

En revanche, comme indiqué auparavant, la signature génomique de la mère de l’homme adulte est apparentée aux populations néolithiques du sud de la France. La tombe de Bréviandes témoigne donc de la rencontre dans le bassin Parisien, dans le contexte du Néolithique final, entre individus migrant du nord vers le sud et inversement.

Deux grandes vagues de métissage

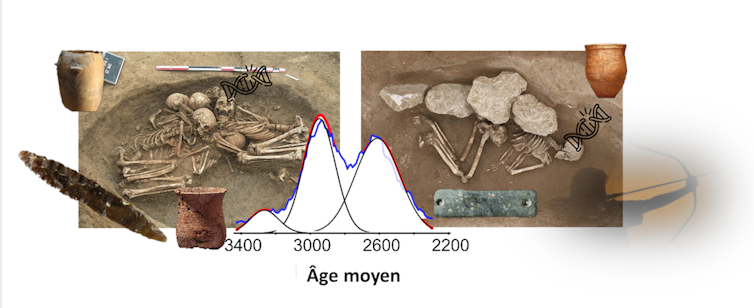

L’extension de l’analyse à des génomes anciens déjà publiés d’autres régions européennes nous a permis de modéliser ces migrations des peuples des steppes. Les résultats de cette modélisation suggèrent qu’il y a eu deux vagues majeures de métissages au cours du 3e millénaire avant l’ère commune (qui commence avec l’an un de notre calendrier). La première vague de métissage entre nomades des steppes et agriculteurs néolithiques pratiquant la culture des amphores globulaires, céramique caractéristique en forme globulaire avec deux à quatre anses, se serait produite en Europe de l’Est et centrale il y a ~4 900 ans.

Leurs descendants métissés ont développé une nouvelle culture archéologique, appelée « de la céramique cordée » qui doit son nom aux vases en argile décorées à cru avant cuisson par l’impression de cordelettes. Cette culture a uni des éléments de la culture des amphores globulaires et des cultures des steppes, dont l’enterrement des morts dans des tombes individuelles. Cette culture de la céramique cordée s’est ensuite diffusée vers l’est et le nord de l’Europe avec les individus de la population métissée néolithique-steppes. Lors de leurs migrations d’est en ouest au travers de l’Europe, ceux-ci se reproduisaient surtout entre eux plutôt qu’avec les populations d’agriculteurs autochtones.

Une seconde vague de métissage avec les populations autochtones se serait produite 3 à 400 plus tard en Europe de l’Ouest il y a 4 550 ans. Dans les deux cas, les croisements mixtes les plus fréquents impliquaient des hommes migrants avec des femmes autochtones. C’est le début de cette deuxième vague que nous avons pu mettre en évidence dans la tombe de Bréviandes les Pointes.

Nous avons aussi pu montrer que les métissages qui se sont produits à cette époque comme nous l’avons vu dans le nord de la France ont joué un rôle prépondérant dans la transformation du génome européen grâce à l’analyse dans la même étude d’une sépulture d’un homme adulte à Saint-Martin-la-Garenne dans les Yvelines à l’est de Paris. Cet homme était enterré selon les rites funéraires typiques de la culture campaniforme avec ses vases caractéristiques rappelant des cloches et trouvés dans de nombreuses tombes.

Cette culture s’est développée en Europe de l’Ouest (entre le sud-ouest et le nord-ouest) avant de se répandre partout en Europe et en Afrique du Nord. Cet homme a été enterré avec un brassard en schiste, accessoire d’un archer, qui l’identifie comme ayant eu un statut social élevé. Il était porteur de l’ascendance des steppes. De manière intéressante, nous avons pu inférer de son génome que sa mère portait encore plus d’ascendance des steppes que lui, ce qui indique que ces populations ont organisé des réseaux matrimoniaux avec des groupes d’autres régions dont les membres avaient plus d’ascendance des steppes. À la fin de la période campaniforme vers -2000, la plupart des hommes analysés portaient le chromosome Y des peuples de la steppe qui est encore aujourd’hui majoritaire parmi les Français mâles.

Comme indiqué auparavant, le génome de tous les Européens actuels installés en Europe depuis de nombreuses générations contient en plus de sa partie néolithique une partie de cette ascendance des steppes. Cette partie est plus importante en Europe du Nord qu’en Europe du Sud.

En conclusion, les deux phases plus intenses de brassage génétique entre populations migrantes provenant des steppes et populations autochtones sont chacune associées à l’émergence d’une nouvelle culture, celle de la céramique cordée et celle du campaniforme. Cette dernière a été la première culture pan-européenne à proprement parler. Ces rencontres et métissages auraient conduit à la formation du génome caractéristique des Européens actuels.