Untuk sebuah filosofi kuno, Stoikisme sangat terkenal pada tahun 2023. Kutipan dari filsuf Stoa dan kaisar Romawi Marcus Aurelius membanjiri Instagram saya; kamu bisa menemukan nasihat ahli dari para pemikir filsuf stoikisme modern mengenai kepemimpinan, hubungan, dan apa saja.

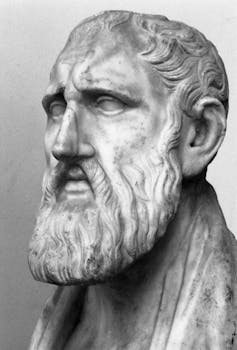

Sulit untuk membayangkan Zeno, filsuf Athena yang mendirikan Stoikisme atau rekan-rekannya dari Romawi Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus ada di dunia saat ini. Namun di sinilah mereka, dikutip, dan diperdebatkan di setiap sudut.

Hal ini sebagian disebabkan oleh penulis internasional seperti Ryan Holiday dan Massimo Pigliucci dan Brigid Delaney dari Australia. Masing-masing memiliki pendekatan mereka sendiri terhadap Stoicism. Holiday, mantan eksekutif pemasaran untuk American Apparel, berfokus pada empat kebajikan Stoa: keberanian, kesederhanaan (atau moderasi), keadilan, dan kebijaksanaan. Pigliucci, seorang akademisi yang berbasis di New York, tertarik pada praktik-praktiknya. Wartawan Delaney, penulis Reasons not to worry: how to be stoic in chaotic times, sedang mencari kerangka kerja untuk menavigasi kehidupan

Holiday mungkin yang paling berpengaruh dalam membawa Stoikisme ke khalayak luas. Buku barunya Discipline is Destiny: the power of self control merupakan buku terlaris di New York Times. Dia mengelola halaman Instagram yang sangat sukses bernama dailystoic dan telah membuka toko buku di negara bagian asalnya, Texas.

Read more: Stoicism 5.0: The unlikely 21st century reboot of an ancient philosophy

Sungguh luar biasa melihat minat masyarakat terhadap filsafat kuno. Sebagai seorang filsuf, hal ini sangat menginspirasi. Ada banyak filsuf akademis yang mencoba menerobos masuk ke khalayak umum. Kami ingin menunjukkan kegunaan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan filsuf dan filsafat gagal melakukan hal ini. Namun, jika keberhasilan para penulis ini adalah sesuatu yang dapat dipercaya, jutaan orang tertarik pada cara hidupnya.

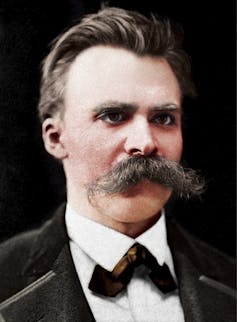

Namun ada masalah dengan Stoikisme, baik dalam bentuknya yang modern maupun yang kuno. Saya bukan penggemarnya. Berikut adalah tiga alasan saya untuk menolak Stoikisme, dan juga pendekatan alternatif untuk beberapa masalah yang sama yang dibahasnya yang saya pinjam dari Friedrich Nietzsche, filsuf Jerman abad ke-19 yang hebat.

1. Kepasifan

Holiday, Pigliucci, dan Delaney setuju: salah satu aspek yang paling penting dan berguna dari Stoikisme adalah apa yang disebut “dikotomi kontrol”. Hal ini melibatkan pemahaman bahwa ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan ada yang tidak. Kebahagiaan dapat dicapai dengan hanya berfokus (secara harfiah - hanya) pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan melepaskan yang lainnya.

Bagi seorang penganut stoikisme, ternyata hanya sedikit hal yang dapat kamu kendalikan. Faktanya, Stoikisme menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali kamu adalah respons kamu terhadap dunia, bukan apa pun yang ada di dunia itu sendiri. Delaney menyimpulkan: “kita hanya dapat mengendalikan tiga hal: 1. karakter kita, 2. reaksi kita (…) 3. dan bagaimana kita memperlakukan orang lain.” Berusaha melakukan hal lain dianggap membuang-buang waktu dan energi.

Saya punya masalah dengan hal ini. Pertama, ada banyak hal di dunia nyata yang bisa saya kendalikan. Saya bisa mengendalikan kendaraan bermotor saya ketika saya berkendara ke toko. Atau, ketika saya duduk di dek belakang rumah saya pada Minggu malam, saya bisa mengendalikan api di perapian. Saya juga dapat melakukan beberapa tingkat kontrol terhadap orang lain. Katakanlah istri saya merasa lelah dan mudah tersinggung. Sebagai seorang penganut stoikisme yang baik, saya bisa mencoba untuk merasa nyaman dengan hal itu, atau saya bisa bangun dari ruang santai dan membawakannya segelas anggur dan beberapa biskuit.

Salah satu masalah di sini adalah desakan Stoikisme terhadap perbedaan biner antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan. Pigliucci menyadari masalah ini, secara singkat mempertimbangkan kategori ketiga dari hal-hal yang sebagian berada di bawah kendali kita, tetapi menolaknya.

“Secara alamiah, dikotomi tersebut terlalu ketat […]” tulisnya. Dia melanjutkan dengan menggambarkan bagaimana seorang penganut stoikisme modern, William Irvine, menyarankan sebuah “trikotomi” yang terdiri dari kontrol, pengaruh, dan tanpa kontrol. Namun “saran ini,” tulis Pigliucci, “adalah sebuah kesalahan.”

Hal ini membawa kita pada masalah kepasifan. Jika kita hanya berfokus pada karakter, reaksi, dan tindakan kita, seperti yang diusulkan oleh Stoikisme, dan tidak berusaha untuk melakukan hal-hal yang berada di luar kendali kita secara langsung, menurut saya, seorang yang mempraktikkan Stoikisme akan tetap pasif dalam menghadapi masalah-masalah besar seperti perubahan iklim atau ketidaksetaraan sosial.

Pigliucci, Holiday, dan Delaney semuanya menyadari masalah ini. Tanpa bermaksud menyederhanakan bagaimana para penulis ini menanggapi masalah yang kompleks ini, ada tema yang sama dalam ketiga buku ini. Pada titik tertentu, masing-masing dari mereka menunjukkan bahwa, terlepas dari masalah kepasifan, mempraktikkan stoikisme dapat menjadi progresif dan aktivis.

Memang benar bahwa beberapa penganut stoikisme (yang tampaknya) progresif, atau bahkan aktivis, dalam posisi mereka. Pendidikan stoikisme terbuka untuk wanita, tidak seperti kebanyakan sekolah filsafat pada saat itu. Epictetus, seorang penganut stoikisme yang terakhir, adalah seorang budak yang menjadi seorang bijak, semacam mobilitas sosial yang kurang lebih tidak pernah terdengar di dunia kuno.

Namun saya berpendapat bahwa apapun posisi progresif yang mungkin didukung atau tidak didukung oleh seorang penganut stoikisme, “dikotomi kontrol” adalah klaim penting yang memobilisasi aktivisme untuk melawan aktivisme, mendorong penerimaan atas segala sesuatu di luar kendali langsung kita.

Nietzsche menawarkan pendekatan yang sangat berbeda. Untuk memahami apa yang ia tawarkan, kita harus memahami bahwa ia melihat segala sesuatu sebagai sebuah kontes. Setiap orang (dan segala sesuatu) mengekspresikan agensi mereka di dunia (“kehendak untuk berkuasa”) sepanjang waktu. Ketika dua orang bersentuhan satu sama lain, atau dengan seekor binatang, atau tumbuhan, atau sebuah situasi, orientasi alamiah mereka terhadap orang tersebut (benda, situasi) adalah untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, untuk menjalankan agensi, untuk mengambil kendali (atau mencoba).

Baginya, kontes ini adalah sesuatu yang harus dirangkul, apa pun hasilnya. Mungkin saja kamu berhasil, setidaknya pada tingkat tertentu, dan hal ini akan memberikan kepuasan tersendiri dalam mengekspresikan diri. Atau kamu mungkin gagal, dan merasa frustrasi, atau marah, atau tertekan. Baginya, semua ini tidak masalah. Adalah hal yang wajar untuk mengalami kesuksesan dan kegagalan, merasa senang dan merasa sedih. Faktanya, ini semua adalah bagian penting dari proses untuk menjadi diri kamu yang sebenarnya, bahkan jika kamu harus “hancur tak tersisa” dalam upaya tersebut.

Menurut saya, ini adalah cara yang jauh lebih baik untuk dilakukan, terutama jika kamu ingin memanfaatkan hidup dan potensi sebagai manusia. Tidak seorang pun akan mencapai sesuatu yang luar biasa, atau melangkah melampaui keterbatasan dan batasan mereka sendiri, jika mereka hanya menerima bahwa satu-satunya hal yang dapat mereka “benar-benar” kendalikan adalah diri mereka sendiri. Bahkan jika kamu (hampir) pasti gagal, ada manfaatnya untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan diri kamu ke dalam (atau bahkan melawan) dunia.

Tentu saja, kamu tidak bisa mengendalikan hasilnya. Tentu saja, kamu akan mengalami kegagalan dan, sebagai konsekuensinya, kesusahan. Tanggapan Nietzsche terhadap hal ini hanyalah: lalu kenapa? Mengutip langsung dari karyanya The Gay Science:

Apakah hidup kita benar-benar begitu menyakitkan dan membebani sehingga akan menguntungkan bagi kita untuk menukarnya dengan cara hidup stoikisme yang sudah menjadi fosil? Keadaan tidak cukup buruk bagi kita sehingga harus mengikuti gaya hidup stoikisme!

Read more: Explainer: Nietzsche, nihilism and reasons to be cheerful

2. Keseimbangan batin

Hal ini membawa kita pada masalah kedua yang saya lihat pada Stoikisme: ketakutan yang tidak wajar terhadap emosi yang kuat, dan terutama emosi negatif.

Kaum stoikisme berpendapat bahwa alasan kita harus menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa pun di dunia ini adalah karena jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan merasa tidak enak karenanya. Ini adalah poin tentang eksternal versus internal dalam teori stoikisme: kita tidak bisa mengendalikan eksternal, jadi jangan mengejarnya, atau kita akan merasa frustasi, marah, atau kesal. Epictetus menulis:

“Jika kita selalu mengingat apa yang menjadi milik kita sendiri (yaitu hal yang berada di dalam kendali kita) dan apa yang menjadi milik orang lain (yaitu hal yang berada di luar kendali kita), maka kita tidak akan pernah merasa terganggu.

Mengatur diri secara emosional dan berjuang untuk mencapai keseimbangan batin yang permanen adalah dua hal yang sangat berbeda. Pada hal yang pertama, kita ingin untuk sepenuhnya mengalami keadaan emosional kita tetapi tetap berperilaku etis terhadap orang lain. Yang kedua, kita bertujuan untuk tidak mengalami berbagai macam emosi manusia dan malah terjebak dalam lautan ketiadaan yang hampa.

Secara pribadi, saya tidak dapat membayangkan sesuatu yang lebih buruk daripada keseimbangan batin. Seperti semacam kematian, keinginan untuk mengambil salah satu pengalaman klasik manusia: emosi kita.

Tentunya merasakan emosi yang kuat dan negatif (mungkin anehnya) adalah salah satu pengalaman hebat dalam hidup? Mengapa kita menyukai film horor, lagu-lagu sedih, teater tragis, karya seni yang menampakkan wajah kita? Bukankah itu untuk membangkitkan emosi ini - kebencian, penghinaan, jijik, ketakutan, kemarahan? Stoikisme menurut saya menghilangkan sesuatu yang kita sukai, meskipun dengan cara yang tidak langsung.

Lagi-lagi, Nietzsche menawarkan perspektif yang berbeda. Baginya, jika hidup adalah kontes tanpa akhir, dan tujuan hidup adalah untuk menavigasi hal ini secara etis, maka kita akan mendapatkan perspektif yang berbeda tentang kehidupan emosional kita. Ketika berbicara tentang emosi negatif, kita tidak bertanya apakah hal ini membuat kita bahagia - jelas tidak, menurut definisinya. Sebaliknya, kita bertanya apakah emosi tersebut membantu kita dalam kontes kehidupan, dalam ekspresi diri.

Dari perspektif ini, emosi seperti cinta (dan simpati serta kasih sayang) bisa jadi baik, tapi juga bisa merusak. Emosi seperti frustrasi, penghinaan, atau kemarahan bisa menjadi buruk, tetapi juga bisa membantu. Dalam kedua kasus tersebut, kuncinya adalah menjadi cukup kuat untuk membiarkan diri kita benar-benar merasakan emosi-emosi ini dan kemudian mengubahnya menjadi tindakan yang etis.

Mengutip Nietzsche, pertanyaannya bukanlah apakah emosi ini secara inheren baik atau buruk untuk dirasakan, tetapi apakah emosi ini berasal dari tempat yang berkekurangan atau melimpah secara batiniah:

Saat ini saya memanfaatkan perbedaan utama ini mengenai semua nilai estetika: dalam setiap kasus saya bertanya, ‘Apakah rasa lapar atau kelimpahan yang telah menjadi kreatif di sini?

Jika berasal dari yang pertama, mereka akan membuat kita menjadi lebih lemah dan akibatnya kita akan berperilaku buruk. Jika mereka datang dari yang kedua, mereka akan membuat kita lebih kuat dan berperilaku baik sebagai hasilnya. Keuntungan besar dari pendekatan Nietzsche dibandingkan Stoikisme adalah bahwa pendekatan ini memungkinkan untuk sepenuhnya mengalami siapa diri kita.

3. Kontradiksi akan ketabahan

Masalah terakhir dengan Stoicism adalah masalah luka. Ada dua bagian dalam hal ini. Yang pertama adalah gagasan bahwa kita hanya akan mengalami sebuah luka jika kita berpikir bahwa kita sedang mengalami luka. Pigliucci meringkas teori ini: ” Kamu tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh penilaianmu terhadap sesuatu.“

Jika, misalnya, seseorang merampok kamu masalahnya adalah penilaian kamu bahwa barang itu adalah milik kamu. Ia menjelaskan:

Jangan pernah menganggap apa pun sebagai milik kamu, tetapi sebagai pinjaman dari alam semesta … Apakah seseorang telah mengambil harta benda kamu? Itu bukan milik kamu sejak awal.

Namun, juga menurut Pigliucci, Stoikisme pada dasarnya ditujukan untuk membantu orang lain. Kamu harus bertindak sedemikian rupa sehingga membuat hidup orang lain menjadi lebih baik: "Tujuannya adalah menjadi manusia yang lebih baik, yang berarti menjadi lebih bijaksana dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.” Dengan kata lain, seorang penganut stoikisme yang baik akan bertindak hanya untuk meningkatkan kehidupan orang lain.

Namun, saya tidak setuju dengan argumen bahwa jika seseorang merasa terluka karena sesuatu yang saya lakukan atau katakan, masalahnya sebenarnya ada di kepala mereka, bukan pada tindakan saya. Jika saya membalikkan perspektif - tidak bisakah saya mengatakan bahwa saya bebas melakukan apa pun yang saya inginkan dan jika orang merasa terluka, itu adalah tanggung jawab mereka? Jadi, dalam hal apa saya berkewajiban untuk berperilaku baik terhadap orang lain?

Salah satu alasan mengapa Stoikisme menarik bagi banyak orang adalah karena kaum stoikisme memiliki reputasi sebagai orang yang tidak suka basa-basi dan sangat realistis terhadap kehidupan. Segala sesuatunya akan salah. Kamu akan mati. Orang-orang yang kamu cintai akan meninggalkanmu. Stoikisme menghadapi semua kenyataan ini dan mengatakan “terima saja.”

Namun ketika menyangkut perasaan yang terluka, ia berkata: “tolaklah.” Tolaklah sensasi kehilangan. Abaikan konsekuensi finansial. Apa pun yang kamu pikirkan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh cedera ini - ternyata tidak.

Menurut saya, hal ini tidak realistis, tidak manusiawi, dan tidak etis. Bukankah lebih baik, jika sepeda jalan raya seharga $20.000 (sekitar Rp 297 juta) saya dicuri, saya boleh marah? Untuk merasakan ketidakadilan itu? Untuk mencerca dunia? Kenyataan pahitnya adalah bahwa saya telah terluka. Itu semua tidak ada di kepala saya. Berpura-pura sebaliknya berarti, ya, berpura-pura.

Sekali lagi, di sinilah saya menemukan pendekatan Nietzsche sangat membantu. Dia juga mendukung sebuah versi penerimaan - tetapi versi Nietzsche jauh lebih radikal. Ini adalah masalah menerima segala sesuatu - termasuk diri kamu sendiri.

Kamu adalah orang yang mudah tersinggung oleh hal-hal terkecil, hal-hal di luar kendali kamu, seperti orang yang mengunyah keripik dengan keras di bioskop. Terimalah segala sesuatu tentang situasi ini, termasuk tanggapanmu sendiri. Kebencian naluriah kamu yang muncul seperti anak kecil sebagai pencipta keributan termasuk di dalamnya. Ketidakmampuanmu untuk melanjutkan dan menikmati film juga termasuk.

Saya menemukan ini jauh lebih menarik, realistis dan menegaskan daripada standar ganda stoikisme, di mana kamu menerima segala sesuatu tentang dunia “di luar sana” tetapi mengidealkan dunia “di sini”. Kamu akan berakhir dengan standar yang mustahil jika kamu mengkritik apa yang terjadi pada dirimu dan membiarkan segala sesuatu yang terjadi pada orang lain.

Jika bukan Stoikisme, cobalah filosofi Nietzsche

Jadi - ke mana harus pergi dari sini? Jika kebijaksanaan stoikisme membantu kamu untuk hidup seperti yang kamu inginkan, maka lakukanlah. Tetapi jika, seperti saya, kamu memiliki masalah dengan pendekatannya yang pasif, reduksi kehidupan emosionalmu menuju keseimbangan batin, cara kontradiktif dalam membicarakan standar untuk dirimu sendiri dibandingkan dengan standar untuk orang lain, maka saya menganjurkan kamu untuk mencari paham yang lain.

Bagi saya, filosofi Nietzsche memberikan jalan yang jauh lebih realistis dan menarik.

Neil Durrant adalah penulis buku Renewal of Ancient Ethics karya Nietzsche: Persahabatan sebagai Kontes, dan ia mengelola akun filsafat publik di Instagram (https://instagram.com/neildurrant)

Demetrius Adyatma Pangestu dari Universitas Bina Nusantara menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris