Aux États-Unis, les publicités politiques constituent une catégorie de mensonges à part entière, qui représentent une part importante des dépenses électorales. Selon l’ONG spécialisée dans le traçage de l’argent dans la vie publique Opensecrets, 40,5 % des 2,3 milliards de dollars déjà dépensés lors de la campagne 2020 ont été consacrés aux médias.

Ces publicités politiques, encore principalement diffusées à la télévision, se retrouvent de plus en plus sur les réseaux sociaux en raison de leur faible coût, de la possibilité de segmenter par « marché » et de produire des spots sur mesure à destination des jeunes, des ménagères de moins de 50 ans, de celles qui habitent les banlieues pavillonnaires ou des hommes blancs attachés à leurs armes à feu. Quel que soit leur cœur de cible, elles sont financées de façon souvent occulte et servent d’outil de recrutement de militants, et de collecte de nouvelles cordonnées et de contributions électorales.

Qui finance ?

Elles sont financées pour certaines par les candidats et les partis politiques, qui sont tenus de respecter les règles de la Commission fédérale sur les communications (FCC) et celles de la commission électorale fédérale (FEC), la seconde exigeant une certaine transparence, notamment la divulgation de l’identité de ceux qui ont financé le spot et qui doivent en approuver le contenu.

Ce n’est pas le cas sur le web où dominent de nouveaux acteurs, les « super PACs » (PAC signifiant Comité d’action politique), émanation de la décision Citizens United v. Federal Electoral Commission prise par la Cour suprême en 2010.

Ces entités, dont il est parfois difficile de connaître les donateurs, peuvent financer sans limite des publicités politiques si elles n’ont aucun lien avec la campagne du candidat soutenu, ce qui est rarement le cas. Mais sur Internet, aucune divulgation n’est requise et les publicités peuvent mentir en toute impunité car aucun contrôle n’est exercé, même a posteriori.

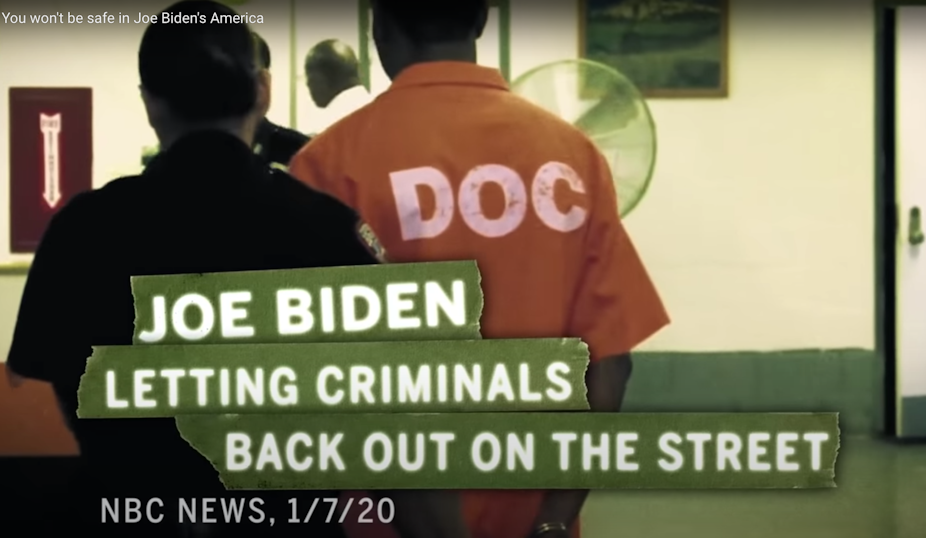

Les plus violentes et les plus mensongères sont d’ores et déjà le fait des super Pacs alliés à la campagne Trump, comme America First Action qui cible les États pivots. En Pennsylvanie, les publicités annoncent que Joe Biden va arrêter la fracturation hydraulique et détruire des milliers d’emplois (le procédé est devenu non rentable au cours actuel du baril de pétrole) et ordonner une hausse d’impôts de 3 400 milliards de dollars (sans préciser que cette hausse concernera essentiellement les plus riches). Musique d’apocalypse à l’appui, elles martèlent que Joe Biden est l’otage de la gauche radicale, va abolir le Deuxième amendement (qui autorise le port d’armes), ce qui est constitutionnellement impossible, et ouvrir en grand les frontières. D’autres essaient de dissuader les Noirs de voter et s’efforcent de jeter le discrédit sur le vote par correspondance et le service postal.

De son côté, le Pac Lincoln Project, créé par des Républicains opposés à la réélection de Donald Trump et qui appellent ouvertement à voter pour Biden, diffuse des publicités aussi violentes, parfois manipulatrices (car il faut frapper fort) mais dans l’ensemble moins mensongères.

L’une met en garde (d'une voix d’outre-tombe) contre un président électron libre, un ministre de la Justice partisan qui défend le président et non la Constitution et des forces fédérales non identifiées qui attaquent les manifestants pacifiques en concluant : « voici comment meurt la liberté », avant d’insister sur l’importance de voter en novembre. Certaines publicités utilisent les mêmes armes que la campagne Trump, l’une d’entre elles montrant le chef de l’État ayant besoin de ses deux mains pour boire un verre d’eau et éprouvant des difficultés pour descendre un pan incliné avant de conclure : « Le poste le plus puissant au monde a besoin d’autre chose qu’un président faible, tremblotant et incapable de diriger. »

Certains suggèrent d’interdire les publicités politiques, mais ce ne sera pas chose aisée.

Outre la question du Premier amendement, qui garantit la liberté d’expression, elles sont un moyen de collecte de données (des électeurs) et de fonds, et sont très utiles pour les petits candidats… et aussi pour les grands qui savent en tirer parti.

Lors de la procédure de destitution lancée contre le président, la campagne Trump a, en quelques jours, financé 5,4 millions de dollars de publicités politiques qui à leur tour ont généré 100 millions de visites sur le site de campagne de Trump et 15 millions de dollars versés en petites donations inférieures à 200 dollars dans les 72 heures qui ont suivi l’annonce du lancement de la procédure.

Candidats, Pacs et super Pacs ont donc intérêt à utiliser des publicités qui vont faire réagir et galvaniser leurs partisans afin de les inciter à laisser leurs coordonnées et à contribuer. Et, pour ce faire, rien de tel qu’un bon mensonge. Des publicités micro-ciblées couplées aux liens permettant de contribuer financièrement créent une machine infernale de désinformation qui s’autoalimente. Les politiques visent des groupes fragiles (les victimes de la crise des opiacés, les chômeurs) et leur proposent de verser une somme, si petite soit-elle, de façon à ce que LE candidat puisse les sauver. Les sommes collectées permettent d’acheter d’autres publicités et de collecter toujours plus, dans un cercle vertueux (ou vicieux ?) peu fatigant. Pas besoin de prendre le téléphone ni même d’envoyer un courrier ou un courriel.

Même si ce n’est pas toujours le candidat le mieux financé qui l’emporte, l’argent joue un rôle primordial dans les campagnes. Ces publicités constituent un enjeu essentiel, surtout quand elles sont le fait de ces groupes irresponsables par définition que sont les super Pacs.

L’autorégulation est-elle la solution ?

À défaut d’interdire les publicités politiques sur les plates-formes (ce qui priverait les candidats moins connus ou moins riches d’un outil peu cher permettant de toucher de nouveaux électeurs et de collecter des fonds), les pressions sont fortes sur Facebook et les autres réseaux sociaux pour les pousser à éliminer ou à réguler les publicités mensongères.

Jack Dorsey, le patron de Twitter, a annoncé en octobre 2019 que son entreprise allait renoncer aux publicités politiques parce que « la diffusion virale des désinformations pose un danger pour le discours civique ». Puis TikTok a suivi.

En revanche, Facebook a refusé jusqu’à tout récemment d’emboîter le pays à ses rivaux, soulignant que son attitude n’est pas due à des considérations financières, les publicités politiques ne constituant qu’un faible pourcentage de ses revenus. En 2018, 284 millions de dollars ont été dépensés pour les élections de mi-mandat à comparer aux 55 milliards de dollars de revenus de Facebook. Mais en refusant de faire la différence entre libre expression et expression payée (free expression & paid expression), Facebook autorise de facto les politiques à mentir dans leurs publicités politiques.

Nick Clegg, vice-président de l’entreprise, se montre clair :

« Nous considérons que ce n’est pas notre rôle d’être les arbitres du discours politique… il ne nous appartient pas d’empêcher que les propos d’une politique atteignent son audience afin d’y être soumis à l’examen du public et y être débattus. »

C’est un vrai enjeu car les politiques aiment Facebook : la campagne de Trump y a dépensé 55 millions de dollars depuis 2018 et celle de Biden plus de 25 millions.

Quel rôle pour les acteurs institutionnels ?

La Commission fédérale sur les communications (FCC) régule la vérité dans les publicités commerciales mensongères mais les publicités politiques sont exemptées. La Commission fédérale sur le commerce (FTC) est également silencieuse sur le sujet ; et lorsqu’un État, l’Ohio, a voté une loi interdisant de publier ou de diffuser « des mensonges concernant la façon dont un candidat avait voté », cette loi a immédiatement été contestée. Ce qui s’est passé dans l’Ohio est emblématique et mérite qu’on s’y arrête.

Au terme de la loi (toujours en vigueur aujourd’hui dans l’Ohio malgré les attaques dont elle fait l’objet), il incombe à la commission électorale de l’État de décider de ce qui est exact ou erroné dans les publicités politiques. Lorsqu’un groupe anti-avortement, Susan B. Anthony List, a collé des affiches accusant un membre du Congrès, le démocrate Steven Driehaus, d’avoir voté un texte finançant l’avortement (il avait voté pour la loi Obama d’assurance médicale-ACA), les protestations de l’élu, arguant que la loi ACA ne finance pas les avortements mais seulement une couverture de contraception, n’ont pas été entendues par le juge fédéral de première instance. Celui-ci a invalidé la loi, affirmant :

« Nous ne voulons pas que l’État (ici, la commission électorale de l’Ohio) décide ce qu’est la vérité politique, de peur que l’État n’en vienne à persécuter ceux qui le critiquent. »

Pour le juge, il appartient aux électeurs de s’informer – ce qui est souhaitable et peut-être possible dans un monde idéal mais pas dans l’environnement polarisé actuel où il devient pratiquement impossible aux citoyens de résister à la désinformation. Se méfier de l’État est une chose, mais faut-il pour autant s’en remettre à un groupe qui compte chaque jour 2,1 milliards d « utilisateurs et qui se sait protégé par la loi ?

Les effets pervers de la section 230

La section 230, un texte qui spécifie que les fournisseurs d’accès ne peuvent pas être considérés comme éditeurs de contenu, a été ajoutée à la loi sur les Communications de 1996 (Communications Decency Act of 1996, laquelle vise à réguler la pornographie). Cette disposition a été imposée grâce au lobbying de ceux que les chercheuses Mary Ann Franks et Daniele Citron (qui dénoncent depuis longtemps les dangers d’un Internet non régulé), appellent les « fondamentalistes de l’Internet », à savoir des militants qui défendent une vision idéalisée du Web, celle d’un espace paradisiaque où la liberté est totale.

Telle qu’interprétée par les juridictions fédérales, cette section confère aux plates-formes et réseaux sociaux une immunité totale en cas de procès en diffamation, quel que soit le contexte. Dans une première décision sur ces questions, en 1991 (Cubby v. CompuServe), le fournisseur d’accès Compuserve se voit reconnaître le statut de distributeur et n’est pas jugé responsable des contenus diffusés par son biais car il n’avait pas de connaissance démontrable du caractère erroné et diffamatoire de la publication avant de la mettre en ligne.

Dans la seconde, au contraire (Stratton Oakmont v. Prodigy), rendue en 1995, le portail Prodigy avait essayé de modérer certains contenus, ce qui a amené la Cour à considérer qu’il n’était pas un distributeur mais un éditeur de contenu et à le condamner à des dommages et intérêts à la victime qui avait intenté une action en diffamation.

Dans la troisième affaire, en 1996 (Zeran v. America Online), AOL s’est appuyé sur la loi CDA de 1996 pour revendiquer l’immunité que la loi offre aux fournisseurs d’accès, et a été suivi par la Cour d’appel, la Cour suprême refusant d’examiner l’affaire en 1998.

En d’autres termes, avec cette interprétation absolutiste du premier amendement, il est devenu impossible de sanctionner les publicités mensongères. Facebook (de même que les autres réseaux sociaux) est protégé de toute responsabilité, quoi qu’il fasse : s’il laisse en ligne un post qu’il considère licite, s’il ne fait rien sans savoir que l’activité est illicite, mais aussi s’il ne fait rien tout en sachant que le post est illégal ou mensonger. Le troisième scénario est difficile à justifier car il protège l’intermédiaire de toute responsabilité civile et transforme la section 230, mal nommée « clause du bon Samaritain », en une désincitation à modérer les contenus et en un feu vert pour causer des préjudices sans avoir à en supporter le coût.

Nombreux sont ceux qui proposent de réformer ou d’abolir la section 230 (c’est le cas, pour des raisons différentes, de Donald Trump, qui est irrité par la façon dont Twitter a traité certains de ses messages, et de Joe Biden, qui aimerait pouvoir s’opposer à la puissante campagne de désinformation dont il fait l’objet), mais rien ne sera fait avant les élections de 2020.

Quant à ceux qui professent la méfiance envers l’État, ils rendent plus difficile l’adoption de régulations d’autant plus nécessaires qu’il semble certain que, ces prochains mois, au-delà même des contenus mensongers propagés par les acteurs américains, la Russie – mais aussi la Chine et l’Iran – vont diffuser sur la Toile de nombreux messages relevant de la désinformation…