J’ai 41 ans, je suis né en Guinée. J’y ai exercé comme pharmacien dans une clinique de la capitale puis je suis parti en France, reprendre mes études. Je suis devenu chercheur en santé publique et j’ai soutenu ma thèse de sciences à l’université de Lyon. Dans la foulée, j’ai annoncé à mes collègues et à mes amis que je rentrais en Guinée. Ils étaient surpris.

Quoi ? J’avais trouvé ma place dans un pays d’Europe, situation enviée d’une majorité de mes compatriotes… et j’étais assez stupide pour revenir au pays ? Mon choix était difficile à comprendre pour eux mais j’étais convaincu que mes compétences seraient beaucoup plus utiles en Guinée.

Ebola allait me donner raison.

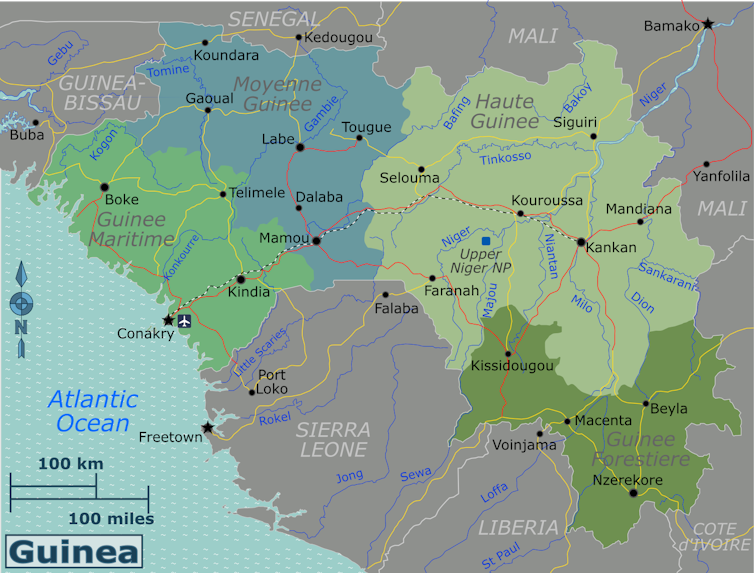

Début 2013, donc, je suis de retour à Conakry. En décembre de la même année, l’épidémie de la maladie à virus Ebola la plus redoutable de l’histoire démarre à l’autre extrémité du pays. Pendant que les ONG et les urgentistes du monde entier s’activent pour l’endiguer, je me projette dans l’après. Je postule pour coordonner un programme de recherche et de soins lancé par deux institutions françaises, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Inserm, avec l’université de Montpellier, auprès des survivants d’Ebola.

Puis le pays tire les leçons de la catastrophe, et je suis nommé à la tête de l’Institut national de santé publique, l’institution chargée entre autres de surveiller les maladies à potentiel épidémique. Rien n’est gagné encore, mais j’agis pour que la Guinée soit prête et réactive, le jour où Ebola refera son apparition.

Originaire d’un milieu très modeste

Je viens d’un milieu très modeste. Mes parents, de l’ethnie malinké, n’ont pas appris le français, faute d’avoir été à l’école. A ma naissance, ils sont cultivateurs près de Dalaba dans le massif du Fouta Djalon ; ils plantent notamment du fonio, une céréale ancienne devenue récemment tendance, comme le quinoa. Figure respectée dans le village, mon grand-père paternel, un homme très strict, enseigne le Coran aux enfants après l’école. C’est de lui, sans doute, que je tiens mon respect pour le travail, et la volonté d’étudier.

Puis mes parents s’installent en ville, à Coyah, à une quarantaine de kilomètres de la capitale, et ouvrent un petit commerce alimentaire. Je fréquente l’école publique, les instituteurs disent que je comprends vite. Après le bac, je passe le concours pour entrer à l’université. Je présente plusieurs filières et choisis celle où je suis classé « premier de la République » (c’est-à-dire premier à l’échelle du pays, l’équivalent en France de lauréat du concours général), pharmacie.

A 25 ans, après avoir soutenu ma thèse, je trouve aussitôt un poste de pharmacien dans l’une des grandes cliniques de Conakry. Comme j’assure en plus des nuits de garde dans un autre établissement privé un jour sur deux, mon temps de sommeil est compté. Je gagne enfin ma vie ; je peux aider mes parents, envoyer mon petit frère à Dakar au Sénégal poursuivre ses études d’ingénieur et le soir, sortir au restaurant.

L’un de mes petits frères, décédé de la rougeole

Je travaille dans le privé et cependant, je ne me satisfais pas d’un système de santé qui laisse de côté la plupart des Guinéens. Plus jeune, j’avais été marqué par le décès de l’un de mes petits frères (mon demi-frère, pour être précis – mon père est polygame). Je comprendrai au cours de mes études qu’il a été victime de la rougeole et qu’un vaccin aurait suffi à le protéger.

Pour pouvoir contribuer à améliorer la santé dans mon pays, je n’ai pas d’autre choix que de partir à l’étranger pour me former. Accompagné d’un ami en quête, lui, d’un cursus en économie, je me rends dans un cybercafé. Je tape « formation » plus « santé publique ». Le moteur de recherche m’envoie vers l’université de Nancy, sur la page de l’école de santé publique. Cette ville ne m’évoque rien, je ne connais personne en France, qu’importe, je remplis une demande de renseignements. Bientôt, un formulaire d’inscription m’arrive par la poste. J’obtiens le visa, je démissionne de la clinique et en septembre 2005, je débarque en Lorraine.

Je ne le sais pas encore, mais je vais passer pas moins de huit années en France. L’aventure est exaltante pour une personne qui, comme moi, a soif de connaissances. Les débuts, pourtant, constituent le moment le plus dur de mon existence. Mal orienté dans un système universitaire français qui m’est inconnu, je n’intègre la filière « santé publique » qu’à la rentrée suivante, en m’inscrivant à l’université de Lyon. Je prends les petits boulots qui se présentent, pour vivre et payer les frais de scolarité. Je me lève à 4 heures du matin pour remplir les rayons dans un supermarché et à 9 heures, je suis en cours. Je travaille, aussi, comme agent de sécurité. Je ne peux plus revenir en arrière, mais je doute : et si j’avais fait le mauvais choix en quittant mon pays ?

Un dossier de naturalisation jamais déposé

Quand je décroche mon master, l’horizon se dégage. J’obtiens un poste à mi-temps au CHU et bientôt, un financement pour préparer ma thèse. Mes travaux portent sur les infections associées aux soins chez les patients pris en charge pour un cancer.

Mes qualités professionnelles sont reconnues, mes patrons m’encouragent à rester dans l’équipe. Je ne change pas de convictions pour autant : ma place est en Guinée, auprès des miens. La raison voudrait que je demande malgré tout la nationalité française, ne serait-ce que pour faciliter mes déplacements entre les deux pays. Alors je prends rendez-vous à la préfecture pour déposer un dossier de naturalisation. Mais le cœur a ses raisons… Le jour dit, quand je me réveille, l’heure du rendez-vous est déjà passée. Je décide alors que la nationalité guinéenne suffira à mon bonheur. Le passeport guinéen me donne, en théorie, le droit de circuler comme bon me semble. Et je mets un point d’honneur à exercer ce droit.

Le lendemain de ma soutenance de thèse, je m’envole pour Conakry. Avec en tête, les avertissements des « diaspos » (le diminutif de « diaspora » désignant les Guinéens de l’étranger) : le niveau des salaires est trop bas en Guinée, il faut rester en Europe pour réussir, c’est le seul moyen de pouvoir aider la famille. J’espère les faire mentir.

Personne ne m’attend

En Guinée, personne ne m’attend vraiment. Sinon ma femme, qui a terminé ses études de comptabilité à l’université. Quand on rentre de l’étranger avec des diplômes élevés, il faut faire preuve de patience et d’humilité avant que les portes s’ouvrent. Cela se produit à l’université de Conakry, où je deviens enseignant.

Puis j’envoie une candidature spontanée à une ONG française active en Guinée, Solthis. Je suis recruté pour mettre en place un projet de recherche opérationnelle sur le VIH. Nos efforts vont permettre d’équiper deux laboratoires à Conakry pour que les personnes séropositives n’aient plus à se déplacer jusqu’au Sénégal ou en Côte d’Ivoire afin de connaître la quantité de virus présent dans leur sang, un examen important pour évaluer l’efficacité du traitement.

C’est alors qu’Ebola frappe le pays. Coyah, où vivent mes parents, compte beaucoup de cas. Une maison située à dix mètres, tout au plus, de la fenêtre de chez ma maman, est touchée. L’épidémie révèle au grand jour les insuffisances du système de santé et dans le même temps, me propulse aux premiers rangs. En effet, la Guinée compte peu de chercheurs ayant des compétences pouvant être mobilisées contre la maladie.

Je suis désigné par la Faculté de médecine pour participer à la Commission nationale de recherche sur Ebola, ainsi qu’au Comité national d’éthique de la recherche en santé. Ce dernier est chargé de protéger la population en vérifiant si les essais cliniques envisagés par des centres de recherche et des laboratoires pharmaceutiques venus du monde entier respectent les règles déontologiques. Un travail qui se révèle titanesque, tant les protocoles déposés sont nombreux.

Les survivants d’Ebola, ces grands oubliés

Tandis que l’attention des médias se porte sur les morts d’Ebola, un professeur de médecine basé à Montpellier se préoccupe, lui, des grands oubliés : les personnes qui survivent à l’infection. Eric Delaporte va réussir à intégrer les « guéris » guinéens dans un programme de suivi médical qu’il baptise Post Ebo Gui. Un tour de force, dans un pays sans Sécurité sociale, que de permettre ainsi à plus de 800 survivants (soit 2 sur 3) de consulter un médecin gratuitement et de recevoir des médicaments. J’assure la coordination du programme sur place.

Aujourd’hui, ces personnes sont reçues dans un nouveau bâtiment qui sent encore la peinture fraîche, le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée (Cerfig), dont la direction m’a été confiée. C’est là que nous poursuivons, aussi, différentes recherches sur la maladie à virus Ebola.

Au lieu de la terreur dans laquelle l’épidémie a plongé le pays, je me plais à imaginer, pour le futur, un tout autre scénario. Un jour, le virus passera d’un animal à un humain, comme cela s’est vraisemblablement produit en 2013. Mais cette fois, le malade sera repéré tout de suite comme cas suspect d’Ebola et placé en quarantaine à l’hôpital local. Sur place, un technicien de laboratoire confirmera le diagnostic par des analyses. De sorte que les personnes ayant été en contact avec le malade durant sa période d’incubation seront isolées à leur tour, la contagion étant ainsi stoppée.

Ce scénario idéal suppose que des techniciens soient formés en nombre suffisant pour couvrir le pays, y compris les endroits les plus inaccessibles. C’est le but que je poursuis dans ma nouvelle mission. J’ai en effet été nommé en février, par décret du président de la République, directeur général de l’Institut national de santé publique de Guinée.

« Repatrié » depuis six ans

Voilà presque six ans que je suis « repatrié ». Je n’aime pas beaucoup ce terme car il m’évoque les « rapatriés », ceux d’anciennes colonies françaises comme l’Algérie ou la Guinée. Eux sont rentrés contraints et forcés. Or quand des citoyens des pays du Sud partis travailler dans les pays du Nord décident d’une « repatriation », il s’agit d’un choix. Choix que personnellement, je n’ai jamais regretté.

J’ai fondé – plus tard que d’autres – une famille. Je suis heureux que mes deux filles de 5 et 1 ans grandissent en Guinée. C’est moi qui dépose l’aînée, le matin à 7h30, à l’école maternelle.

Devenir directeur de l’Institut national de santé publique à seulement 41 ans peut être considéré, en toute modestie, comme un grand succès. Je suis actuellement le plus jeune membre du cabinet du ministre de la Santé. Or ma famille n’a pas de relations. Mon parcours est la preuve que l’on peut, en Guinée, obtenir des responsabilités importantes par ses compétences et par son travail.

Avant tout, je reste chercheur. Je constate que, contrairement aux craintes de certains, mon revenu actuel équivaut à mon salaire de Lyon. Avec mon collègue du Cerfig Alpha Keita, lui aussi chercheur « repatrié », j’ai l’espoir de voir d’autres Guinéens marcher dans nos traces. Nous avons encouragé plusieurs de nos étudiants à suivre un cursus en Europe, avec l’intention de nous appuyer sur eux par la suite. Certains, déjà, sont revenus. En Afrique, nos pays ne pourront pas se développer si tous ceux qui sont bien formés restent à l’étranger.

Ce témoignage a été recueilli en Guinée grâce à une bourse de reportage sur la santé globale du Centre européen du journalisme attribuée à Estelle Saget (journaliste) et Alain Tendero (photographe). Leur travail est consacré à deux chercheurs guinéens revenus au pays pour combattre Ebola.