Historienne spécialiste des questions de genre, autrice du livre « Féminicides : une histoire mondiale » (éditions la Découverte, 2022), Christelle Taraud lors des Tribunes de la presse 2023, a insisté sur le caractère systémique de ces crimes, leur traitement médiatique et son engagement féministe.

Pourquoi avez-vous décidé d’intervenir aux Tribunes de la presse sur le thème des passions ?

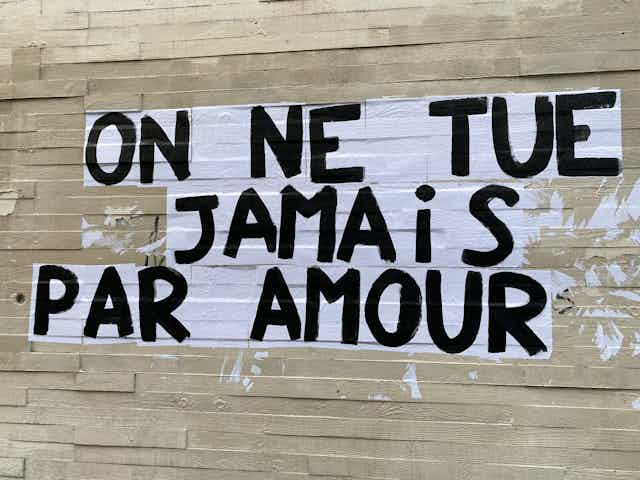

Christelle Taraud : Je ne suis pas venue sur le thème des passions, mais pour discuter des féminicides. La question « Peut-on encore parler de crime passionnel ? » était posée de manière provocatrice. L’idée était de dire que pendant des années, voire des siècles, on a parlé de crime passionnel. Aujourd’hui, on a bien compris que cela n’existe pas, que ce n’est qu’une construction issue des systèmes patriarcaux. C’est une expression extrêmement problématique qui est en train de disparaître du paysage social, mais aussi du paysage médiatique.

Les exécutions très médiatisées de Sohane Benziane et de Marie Trintignant en 2002 et en 2003 ont marqué le caractère systémique de ces crimes. Les deux sont présentées comme des crimes passionnels dans la presse, alors que ce n’est pas du tout ce dont il s’agit. Quand Marie Trintignant est opérée en urgence et que le chirurgien explique la nature des blessures dont elle a été victime, on comprend que ce n’est pas du tout une petite claque « comme ça ». Elle ne s’est pas cognée contre un meuble, elle a le crâne totalement défoncé, le visage en miettes. Son meurtre est un acte de contrôle.

Sa mère m’a confié que, juste avant d’être tuée, Marie Trintignant avait précisé à Bertrand Cantat qu’elle mettait fin à leur relation. On est donc tout à fait dans le modus operandi du féminicide qui survient à la rupture. Toutes les amies de Marie Trintignant racontent depuis, de manière récurrente, le contrôle coercitif qu’elle subissait dans sa relation avec Bertrand Cantat. Elle était obligée de mettre, même quand elle tournait, son téléphone portable dans sa chaussette pour pouvoir entendre le téléphone vibrer, parce que si elle ne répondait pas, il devenait extrêmement violent. Que l’on s’appelle Sohane Benziane ou Marie Trintignant, on meurt du fait de la violence misogyne des hommes.

Lorsque les hommes tuent, c’est un crime de possession. Leur joujou leur échappe, donc ils le tuent. Ce crime est dû au fait que pendant très longtemps, les hommes se sont sentis autorisés à penser que les femmes étaient leur propriété. En France, cela remonte au début du XIXe siècle avec la mise en place du code civil napoléonien. Il dit que la femme doit obéissance à son mari et qu’elle est la propriété de l’homme. Cette idée que nous ne sommes pas des individus à part entière a conduit à un régime qui autorise la violence des hommes et qui leur assure une impunité. Pour sortir de cela, il faut que nous travaillions à être des individus à part entière et à ne pas nous laisser enfermer, à être des extensions d’autre chose.

Dans les années 90, vous militiez au sein du collectif Les Marie Pas Claire. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au féminisme ?

C. T. : Le féminisme est dans mon ADN ! J’ai toujours été féministe et je le serai toujours. C’est essentiel de l’être, parce que c’est la meilleure défense que nous avons pour construire une société véritablement égalitaire. J’ai été éduquée par une mère seule qui a vraiment planté le germe de la révolte. À cette époque, la violence était un truc de mecs. Il ne fallait surtout pas être violente, agressive, avoir des opinions trop tranchées, parce que sinon on sortait de la féminité. Les Marie Pas claire est le premier groupe féministe radical non mixte qui émerge dans l’héritage du Mouvement de libération des femmes, aussi bien dans la radicalité politique que dans l’organisation.

C’est un militantisme horizontal, inclusif et égalitaire. J’ai participé à cette formidable expérience collective qui était une véritable sororité. C’était extrêmement fondateur ! J’ai appris à parler, à écrire et à me défendre. La première chose qu’on a mis en place, ce sont des stages d’autodéfense. On y a appris à crier, parce que quand les femmes sont victimes de violence, elles sont souvent sidérées. Cela est très dangereux car les hommes et la société en général utilisent le fait que nous ne disons rien. Par exemple, en cas de viols, on demande souvent aux filles si elles ont dit non ou si elles se sont défendues, mais la grande majorité des filles sont dans un état de sidération qui interdit cela. Si on veut contrecarrer cette logique qui consiste à dire « vous ne dites rien, vous ne faites rien, donc vous consentez », il faut donc commencer par dire clairement non.

C’est donc votre mère qui a inspiré votre militantisme ?

C. T. : Oui, ma mère était une femme très en colère contre le monde tel qu’il était, en particulier vis-à-vis des relations très inégalitaires qu’elle a subies en tant que femme. Elle m’a toujours dit : « il faut être libre, il faut être indépendante, il faut travailler ». L’indépendance économique est un point très important : beaucoup de femmes sont obligées de rester dans des situations coercitives car elles n’ont pas les moyens de s’émanciper économiquement. On trouve aussi des femmes au plus haut niveau de la hiérarchie socio-économique de nos sociétés qui sont victimes de féminicide. Si vous êtes une femme pauvre, racisée, en situation de handicap, âgée, dans un territoire rural, travailleuse du sexe ou encore transgenre, vous êtes encore plus impactée.

Vous dites que ce n’est pas en envoyant des hommes en prison qu’on règle le problème des féminicides, mais en les éduquant différemment. Comment peut-on les éduquer différemment ?

C. T. : Par une éducation égalitaire. Il faut éduquer les hommes différemment, mais il faut aussi éduquer les filles différemment. Le problème essentiel des femmes est le fait qu’elles ont complètement incorporé, par des politiques de dressage, le fait que la violence est une composante de leur vie. Dès 18 mois, on prend conscience qu’on a un sexe, et on y associe des droits et des devoirs. Le dressage, inconscient, commence alors. Il est incorporé dans la famille et dans toutes les instances de socialisation, notamment à l’école. C’est ce que j’appelle une guerre de basse intensité qui est menée contre les femmes.

En plus, elles vont hiérarchiser les violences : il y aurait des violences excusables et d’autres qui ne le sont pas. C’est pour cela que le continuum féminicidaire est un outil formidable, qui montre que les choses graves sont le produit direct des choses jugées pas graves. Imaginez qu’un homme vous insulte dans l’espace public. Si vous l’arrêtez et qu’il comprend que c’est inacceptable, vous avez peut-être une chance qu’au bout de la chaîne de la violence, il ne tue pas sa compagne. Si vous ne l’arrêtez pas, vous l’acclimatez au fait que la violence sexiste est normale, que c’est un régime d’impunité.

Dans un entretien accordé à Médiapart, vous expliquiez que chaque moment de révolte des femmes se traduit par un pic de violence. Si, même lorsque les femmes se défendent, elles reçoivent de la violence en retour, quelles solutions nous reste-t-il et comment sort-on de ce cercle vicieux ?

C. T. : De toute façon, que l’on se révolte ou pas, la violence est là. La révolte montre que nous faisons avancer la société dans le bon sens. Nous ne sommes pas dans des sociétés d’égalité réelle, même si l’égalité formelle est là : on a par exemple fait passer des lois d’égalité salariale, mais, depuis le 6 novembre, les femmes en France travaillent gratuitement. Il faut donc mener des luttes partout, tout le temps ! C’est un peu épuisant, mais totalement nécessaire. Alors, comment faire ? Je crois beaucoup au concept de sororité inclusive, qui constitue des sororités mixtes. S’il y a des femmes qui collaborent avec le patriarcat, il y a des hommes qui le combattent.

Donc, quand les hommes acceptent d’abandonner le privilège masculin, qui est un privilège exorbitant, ils sont les bienvenus dans nos sororités ! Il faut ensuite plusieurs choses pour changer le monde. D’abord, une politique des femmes. On voit à quel point le monde aurait besoin aujourd’hui d’une diplomatie féministe et de femmes au pouvoir. Nous ne sommes pas des êtres naturellement angéliques, bienveillants, doux, mais nous avons été socialisées comme cela. Cette socialisation fait tenir la société. Donc, si on veut construire une autre société, je pense qu’il faut que les hommes deviennent des femmes.

Évidemment, ils auront toujours des différences physiologiques. Mais le comportement est induit par la construction sociale et n’est pas induit par le fait que nous ayons des pénis ou des utérus. On peut très bien devenir une femme sociale en gardant son pénis ! Mais si les femmes se mettent à adhérer aux valeurs de la masculinité hégémonique, nous sommes foutus. Les sociétés sont de plus en plus violentes, parce que cette masculinité se construit par la violence, l’agressivité, la possession, la conquête, le ravage. Heureusement pour nous, nos grands mâles blancs ont déjà prévu une échappatoire, puisqu’ils ont prévu de coloniser des planètes étrangères après avoir ruiné celle-ci, pourtant magnifique !

Dans le même entretien, vous dites, à propos des féminicides : « Je ne crois pas que parler de quelque chose permette de changer immédiatement, comme par magie, les mentalités. » À quoi sert alors la presse qui s’empare de ces questions ?

C. T. : Je ne crois pas qu’en parler suffise. Mais en parler avec les bons termes est important ! Le problème est que les terminologies « crime passionnel » ou « crime d’honneur » accréditent de manière positive la violence. Derrière cela, la réalité, ce sont des exécutions de femmes. Quand on écrit un article, on ne dit pas « la femme est morte », on dit « la femme a été exécutée ». Cela ne dit pas la même chose. Une femme meurt d’un cancer du sein. Mais si ton compagnon te tire une balle dans la tête, asperge ton corps d’essence, après t’avoir violée, coupé la tête et enlevé l’utérus, tu n’es pas morte : il t’a exécutée. C’est un sur-meurtre.

Ensuite, qu’on arrête de parler de violences conjugales ou de violences domestiques ! Ce sont des euphémismes qui accréditent la symétrie de la violence. Alors qu’en réalité, on sait que l’essentiel de cette violence est produite par les hommes contre les femmes, contre les enfants et contre d’autres hommes qui dérogent. Si les agresseurs sont des hommes, il faut le dire ! Les récits ont un grand pouvoir, et les mots tuent. Les femmes sont tuées une première fois dans leur corps, dans leur identité. Ensuite, elles sont tuées dans le récit qu’on fait de leur mort. Pendant très longtemps, on évoquait d’ailleurs très peu la victime en général, et seulement pour la blâmer. Il y a alors une inversion de la responsabilité. La presse a un rôle tout à fait déterminant à jouer dans ce processus et on arrivera, j’espère bientôt, à un code de déontologie.

Libération a publié le 10 novembre dernier une tribune « Pour la reconnaissance d’un féminicide de masse en Israël le 7 octobre ». Est-ce que vous l’avez signée ?

C. T. : On ne m’a pas demandé de la signer. Évidemment, les violences qui sont dirigées contre les femmes en Israël, qui sont le fait du Hamas, constituent un crime. Ce crime de masse, ce féminicide, il faut le condamner avec la plus grande vigueur. La violence de guerre est bien sûr une violence genrée. Il s’agit de misogynie. Dans les conflits, il y a toujours une animalisation, une déshumanisation du corps de l’ennemi. Elle est maximisée quand il s’agit de femmes.

Si les massacres de guerre sont relayés par les médias, le sort spécifique que subissent les femmes est peu évoqué. Quel est votre regard là-dessus ?

C. T. : Cela est de plus en plus évoqué. On a toujours tendance à considérer que la violence touche tout le monde de la même manière dans un couple, une guerre ou un génocide, mais c’est faux. Je trouve par exemple très désolant que la question du viol comme arme de guerre ne soit pas utilisée systématiquement dans les analyses des conflits. C’est pourtant une arme de destruction massive. J’invite donc les médias à avoir un peu de subtilité quand ils parlent des conflits.

Propos recueillis par Lisa Défossez et Agathe Di Lenardo, étudiantes en master professionnel de journalisme à l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA).