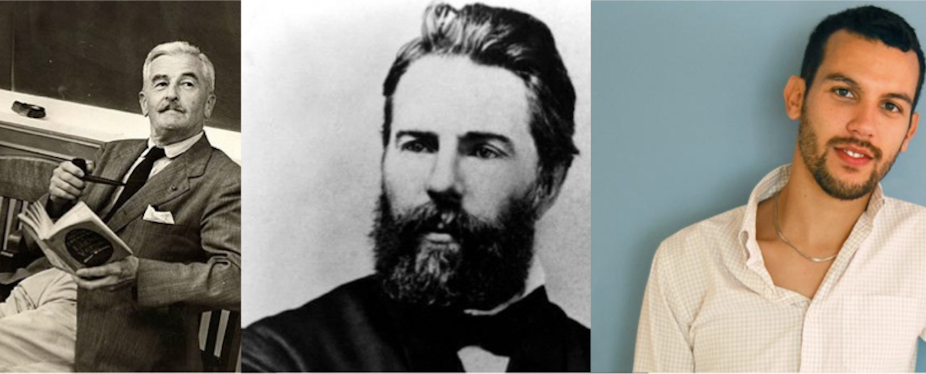

William Faulkner, « A Rose for Emily », 1930

Inventer un comté au nord-ouest du Mississippi, le baptiser Yoknapatawpha, déployer en son sein toute l’envergure de drames romanesques locaux, renvoyer à l’homme le reflet tantôt grotesque tantôt sublime de sa propre nature, et mettre au défi quiconque de se déclarer plus humain que les autres, voilà en quelques mots succincts l’entreprise littéraire de William Faulkner (1897-1962). De Sartoris et The Sound and the Fury (1929) à Go Down, Moses (1942) en passant par As I Lay Dying (1930) et Absalom, Absalom ! (1936), la grande majorité des personnages de Faulkner est en proie aux hantises, aux névroses héritées d’une généalogie torturée, où l’amour se gangrène aussi vite que la haine de soi et des autres se propage. Aux antipodes de la célébrissime œuvre de Margaret Mitchell, Gone with the Wind (1936), dont la complaisance à l’égard du Sud des États-Unis durant la Guerre de Sécession n’échappe pas à la critique contemporaine, l’œuvre de Faulkner est contée par une voix grinçante et sourde à la fois, tiraillée entre un cynisme terrifiant et, malgré tout, une foi profonde en l’humanité.

« A Rose for Emily », qui fait désormais partie du panthéon de l’œuvre de Faulkner, est la première nouvelle que le romancier publie en avril 1930 pour le magazine Forum, juste avant que son œuvre n’atteigne une reconnaissance publique plus large, et 19 ans avant que l’Académie suédoise ne lui décerne le prix Nobel pour l’ensemble de son œuvre. Cette nouvelle ne nous donne pas encore à voir toute l’amplitude stylistique de Faulkner, qui le conduira à des expérimentations narratives mémorables dans le premier chapitre de The Sound and the Fury (Le Bruit et la Fureur), mais les principaux thèmes qui parcourent son œuvre jaillissent immanquablement : le Nord et le Sud, la question de la race, le présent surinvesti d’un passé fantomatique, la famille Sartoris, figurée par la mention brève du Colonel Sartoris. Autant de questions implicites que Faulkner pose déjà dans « A Rose for Emily ».

En voici les premiers mots : « Quand Miss Emily Grierson mourut, toute notre ville alla à l’enterrement » (traduction M.-E. Coindreau, révisée par M. Gresset). Dès le premier paragraphe de la nouvelle, le narrateur nous conte, par analepse, ce qu’il a réussi à glaner de l’histoire de Miss Emily Grierson, aux funérailles de laquelle se rend toute la ville de Jefferson comme l’on assiste à la chute d’un monument historique. Pendant plus d’une décennie, sa demeure n’a offert le privilège de son austère hospitalité qu’à Tobe, le factotum noir d’Emily Grierson. Emily vit seule, et la mémoire envahissante de son père, qui lui a refusé nombre de prétendants jugés indignes, hante une atmosphère gothique déjà bien lugubre. À l’instar de ses murs, Emily est quasi imprenable, et le lecteur comprend rapidement que le récit tourne autour de son personnage principal sans jamais pouvoir le prendre à bras le corps. Trait fascinant de cette nouvelle, les projections fantasmatiques dont Emily fait l’objet, dont le narrateur rend compte à grand renfort de « we believed that she was » et de « as if she demanded » venant de scrutateurs impressionnés par la morgue sudiste et le ton impérieux de la dernière des Grierson ; et puisque le commérage a cela d’essentiel qu’il est naturellement renégat, l’on se scandalise de ce qu’Emily se mette à fréquenter le yankee Homer Barron, engageant nordiste en charge du renouvellement de la voirie de la ville.

Malade, Emily meurt, et la toute fin de la nouvelle s’inscrit déjà parmi les souvenirs de lecture les plus marquants. Après l’enterrement d’Emily, les habitants forcent la porte qui mène à l’étage de sa demeure, dans une « région » où nul n’a pu pénétrer depuis quarante ans. La révélation est saisissante, étrangement contemplative, dont il ne s’agirait de révéler l’objet ici. La fin de la nouvelle, magistral condensé dramatique, advient immédiatement après la découverte de la pièce :

« Nous remarquâmes alors que l’empreinte d’une tête creusait l’autre oreiller. L’un d’entre nous y saisit quelque chose et, en nous penchant, tandis que la fine, l’impalpable poussière nous emplissait le nez de son âcre sécheresse, nous vîmes que c’était un cheveu, un long cheveu couleur gris fer. » (traduction M.-E. Coindreau, révisée par M. Gresset)

La première nouvelle publiée de Faulkner est la rose paradoxale que le romancier offre au lecteur, en mémoire d’Emily Grierson, qui refusa jusqu’à la fin le passage du temps.

Justin Torres, We, the Animals, 2011

« Quand on était frères, on était mousquetaires. » (traduction de Laetitia Devaux)

Souvenir d’une trinité fraternelle en proie à la violence familiale, sociale et verbale, au cœur des États-Unis : We, the Animals est le premier roman de Justin Torres, ancien étudiant du master d’écriture créative de l’Université de l’Iowa, traduit en quinze langues (publié en français sous le titre de Vie animale, aux éditions de l’Olivier), et adapté à l’écran par Jeremiah Zagar en 2018. La trajectoire de Justin Torres ressemble à celle de nombre d’écrivains que le monde de l’édition n’a pas encore révélés : employé de librairie, fauché, à New York, avide de se former auprès de romanciers plus chevronnés qui, dans le cas de Justin Torres, partagent un socle d’expériences liées à la condition queer. Désormais assistant professor au département d’anglais de UCLA (University of California, Los Angeles), Justin Torres défend fermement l’importance de la communauté, au sein de laquelle des expériences communes se font jour et des souffrances semblables se rencontrent, sans que le récit qui en provient ne soit hermétique aux lecteurs dont les vies ont suivi des trajectoires radicalement différentes : We, the Animals est une œuvre hospitalière.

Publié en 2011, ce premier roman rencontre un succès immédiat : l’édition originale (Mariner Books) fait précéder le texte même du roman par pas moins de soixante-deux extraits de critiques littéraires dithyrambiques. En somme, un remarquable succès.

L’écriture de ce roman, que l’on pourrait confondre avec une autobiographie, ne fut jamais cathartique, mais douloureuse, de l’aveu même de l’auteur. Le travail de Justin Torres s’inscrit dans la lignée des récits fictionnels de soi, où l’écriture opère un retour aux racines du trauma, et mène à la découverte des contradictions de l’âme humaine et de l’amour des parents pour leurs enfants. Le romancier reconnaît dans son TEDx talk (TEDx Stanford, 2012) que les réunions de famille n’étaient pas monnaie courante durant son enfance.

Passé par les affres de l’hôpital psychiatrique, la souffrance d’un jeune homme élevé en partie par un père policier, et machiste, dans une petite ville des États-Unis loin de tout cénacle littéraire, donne lieu à un récit qui, loin de se gargariser d’une haine vengeresse, cherche bien plutôt à montrer ce qu’il reste de sublime dans une vie déshéritée. Nombreux sont les paragraphes qui émeuvent : dès le premier chapitre, la voix qui clame « We want more » (« on en veut plus »), avide de tout ce qu’elle n’a pas ; les trois frères qui, montant sur les épaules des uns et des autres, et enfilant le long manteau d’hiver de Ma, figurent une silhouette maternelle fragile, qui finit par tomber pour ne plus se relever ; les cris qui se mêlent à la musique ; le désintérêt pour les enfants qui fait place au besoin physique et irrépressible de les avoir près de soi ; les « we saw everything » (nous voyions tout), à la fois témoins de scènes qu’on ne devrait pas voir, et garants d’un regard scrupuleusement observateur.

L’indomptabilité est un principe fondamental du roman : l’épigraphe, tirée des Lois de Platon, affirme qu’un garçon ou un fils est, de toutes les créatures vivantes, la plus indocile et insolente. Le principe platonicien devient moteur dramatique dans le roman de Justin Torres, dès lors que We, the Animals articule l’assujettissement d’une famille à l’autorité du père, lui-même dominé par la dynamique plus large de la société américaine, et semble naître de tout ce qui n’aurait pas dû être dit, vu, ou entendu. Le jour de son septième anniversaire, la mère du narrateur, le visage enflé par les coups, soi-disant du dentiste, pour ne pas dire son mari, supplie son fils ne pas grandir, pour rester auprès d’elle.

En passant progressivement du « we » (on) au « I » (je) à mesure que le roman progresse et que des secrets enfouis sont révélés, le narrateur se distingue irréversiblement de sa famille : il se saisit d’une histoire qui devient moins fragmentaire dans sa voix même, et l’inscrit comme une narration en propre, une histoire qui lui appartient. Ce récit poétique, profondément touchant, au pathos justement dosé, n’est pas seulement un premier roman réussi : il peut être, comme Justin Torres l’espère, une « lueur de soi-même » aperçue entre les lignes, dans l’espace fictionnel laissé grand ouvert par le style ciselé, hypnotisant, et organique du romancier.

Bartleby le Scribe, Une histoire de Wall Street

Sans doute le discours de Bob Dylan, juste et passionné, lors de son prix Nobel de littérature, contient-il l’un des plus vibrants hommages au romancier américain Herman Melville. Il y relate l’influence du roman Moby Dick sur son travail.

Quant à l’excellente nouvelle de Melville, Billy Budd, est connue à cause de l’Opéra de Benjamin Britten, un chef d’œuvre.

Il est plus rare d’entendre des louanges au sujet d’une nouvelle que Melville a écrit vers 1855, Bartleby the Scrivener, A Story of Wall Street. Pourtant, il s’agit vraiment d’une parabole pour notre temps, qui a beaucoup intéressé le philosophe Gilles Deleuze.

Un juriste du quartier financier emploie trois personnes dans son bureau, passablement bizarres, et portant des surnoms amusants à la Charles Dickens : Turkey, Nippers, et Ginger Nut. Une augmentation de la charge du travail provoque l’embauche d’une autre petite main. Ainsi, un jour, arrive un homme apparemment bien sous tous rapports, tel Gaston Lagaffe quand il apparaît pour la première fois dans le bureau de Fantasio : il s’agit de Bartleby.

Au contraire du Gaston de la BD, Bartleby abat une quantité incroyable de travail et d’excellente qualité, dans un premier temps. Un jour, on lui demande de participer à une tâche ennuyeuse mais classique de vérification des copies, et il répond avec la phrase restée célèbre : « I would prefer not too » (« j’aimerais mieux pas »). Sidération en plein Wall Street.

L’expression se répète et se propage, comme un « meme ».

Bartleby finit mal, mais dans son refus et son mutisme, il est ce qu’Alfred Hitchkock appelait un « McGuffin », un mécanisme intrinsèquement sans intérêt mais placé de telle sorte qu’il devient un révélateur.

À chacun de décider si cette histoire parle de résistance passive, des défauts de notre vision mécaniste du travail, de nos rapports troubles avec l’étrangeté de l’autre, des vertus ou la nécessité de l’inactivité, de rien de cela, de tout cela, ou d’autre chose encore.

Bartleby est assis tranquillement derrière un paravent, mais l’impulsion de son chef est de le mettre à l’intérieur d’un mur, comme dans une histoire d’Edgar Poe : Wall Street la bien nommée.