La dissolution de l’Assemblée nationale a été qualifiée de « coup de poker », de « saut dans le vide », de « pari fou » ; de « risque insensé »…

Le président et l’aréopage qui lui a soufflé à l’oreille cette mesure, sont qualifiés dans le débat public, y compris chez des soutiens de la macronie, « d’apprentis sorciers », de « mauvais génie », de « pompier pyromane », de « dingues »…

Même une personnalité influente dans le monde économique, qui a fait la carrière d’Emmanuel Macron, comme Alain Minc, se dit « épouvanté », dénonce avec consternation « une décision absurde, incompréhensible et dévastatrice », « une erreur historique qui efface d’un coup sec tout ce qu’il a fait car il a à certains égards un bilan positif ». Et il achève son réquisitoire ainsi : « Il a réalisé une opération d’autodestruction d’une ampleur hallucinante ».

Listons ici ce qui peut s’apparenter, au niveau stratégie politique, à de possibles erreurs d’appréciation ou de positionnement, pour atteindre les objectifs qu’il s’assigne, au point de risquer de produire l’effet inverse de celui escompté : perdre des dizaines de députés plutôt que d’en regagner.

1. Continuer de voir dans le vote RN un simple vote de colère

Les électeurs du RN « ont marqué une colère » a dit le président Macron dans sa conférence de presse du 12 juin. François Patriat, chef de file des sénateurs macroniens, parle « d’un vote d’humeur et de haine ».

Fort de cette lecture, la conviction du chef de l’État est que les électeurs vont « revenir à la raison » : les abstentionnistes favorables au « bloc central » se mobiliseraient en masse, et des électeurs nouvellement RN reviendraient à de meilleures intentions.

François Patriat assure l’exégèse de la pensée élyséenne :

« Les électeurs vont-ils le confirmer le [vote d’humeur] ? Ou préférer revenir à une conduite raisonnable des affaires ? »

La conviction macronienne, adossée à l’idée de ce qu’il nomme un « sursaut », est que le vote RN est irréfléchi, et que placés au bord du gouffre, une partie des Français vont se rallier à son panache, car ils sont « intelligents » a dit le chef de l’État. Phrase malheureuse, qui laisse entendre, que celles et ceux qui votent pour les autres partis que le sien seraient des imbéciles.

Or le vote RN est désormais très implanté, très ancré dans les territoires et les habitudes politiques et électorales. On peut même parler d’un établissement, avec des réseaux d’élus locaux.

« Plus de quatre Français sur dix (42 %) ont déjà voté pour une liste ou un candidat RN à l’occasion d’un scrutin » décrypte l’IFOP en juin 2023. Le vote RN/Le Pen est depuis ces dernières années un vote d’adhésion dit Frédéric Dabi, directeur général de l’institut de sondage l’Ifop.

L’enracinement du vote Le Pen, surtout dans les couches populaires, oblige donc à rompre avec la vision simpliste d’un torrent citoyen qui déborde temporairement mais revient dans son lit à la fin de l’épisode orageux.

2. Faire baisser le chômage suffit : la même erreur que Lionel Jospin ?

Dans les sondages, une des inquiétudes des Français depuis des décennies est le risque d’être touché par le chômage, avec des fluctuations indexées sur la conjoncture économique.

Voilà pourquoi les dirigeants nationaux en ont fait une priorité. Deux périodes ont connu une amélioration notable du taux d’emploi. Celle de la troisième cohabitation, sous la « gauche plurielle » (1997-2002), et celle du premier quinquennat d’Emmanuel Macron.

Grâce à ce succès face à la mère de toutes les batailles, nos dirigeants ont cru apaiser suffisamment toutes les autres tensions sociales pour rallier des électeurs ivres de gratitude.

Ainsi, Lionel Jospin, Premier ministre, déclarait sur TF1 le 3 mars 2002, dès son début de campagne présidentielle :

« J’ai le regret de constater que l’insécurité a progressé pendant ces cinq ans […]. Et moi, j’ai péché un peu par naïveté, [car] au fond, je me suis dit […] si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l’insécurité… »

Dans la conférence de presse d’Emmanuel Macron et dans les éléments de langage des candidats, la valorisation des « bons chiffres » du chômage est permanente.

Mais ces résultats bénéfiques (le taux de chômage est passé de 10,1 % en 2016 à 7,3 % en 2023, source Insee) ne peuvent suffire à apaiser les frustrations des Français sur le pouvoir d’achat, l’insécurité, l’immigration, la lutte contre le réchauffement climatique. Pour spectaculaire qu’il puisse paraître, cet argument reste mince.

3. La dissolution sans rupture politique : la même erreur que Jacques Chirac ?

En 1997, les forces chiraquiennes choisissent comme slogan un « nouvel élan » pour, pensent-ils, impulser une dynamique à la campagne qui suit la dissolution. Mais rien ne vient matérialiser cette idée de nouveauté. Le premier ministre Alain Juppé, devenu très impopulaire après les grandes grèves de 1995, est désigné comme le chef de campagne. Et le message est de poursuivre dans le sens des efforts consentis, car il s’agit de qualifier la France pour l’entrée future dans la zone euro. Le slogan a donc été perçu comme un pur élément de langage, tournant à vide.

Emmanuel Macron prend en juin 2024 le même risque stratégique. Comme il avait abattu sa carte du remaniement gouvernemental en janvier, avec l’atout jeunesse Gabriel Attal, il était exclu de le sacrifier cinq mois après. La dissolution s’est donc imposée, dans sa réflexion, comme seule décision apte à initier un « sursaut », chez les électeurs.

Mais la défaite électorale des Européennes est indexée sur un rejet de l’exécutif selon une logique de vote sanction. Et Le choix de dissoudre aggrave ce rejet personnel. Il faut donc, pour crédibiliser l’appel au sursaut, adjoindre l’idée d’une certaine rupture programmatique qui impulse une dynamique supplémentaire à défaut d’être franchement nouvelle. Cela ne se perçoit pas à cette heure.

4. Manquer de clarté alors qu’il la réclame

Le président Macron a justifié la dissolution pour créer l’occasion d’une « clarification » partisane, où les jeux d’alliance révéleront les vraies valeurs ou… les compromissions.

Se positionnant du côté de la « clarté », il enjoint les forces politiques et leurs électeurs à ne pas se renier et à rejoindre son camp, un bloc présenté comme central, démocratique et républicain, pour bâtir « une fédération de projets », formule qui reste d’un grand flou.

Et face aux questions des journalistes, il a refusé de jouer au jeu des scénarios négatifs à venir, préférant la méthode Coué. Interrogé sur une possible cohabitation avec Jordan Bardella et sur la question des consignes de vote dans l’entre-deux tours, il a évacué, en affirmant qu’il partait pour gagner, qu’il ne fallait pas « être défaitiste », qu’il était « un indécrottable optimiste ». Dans une interview au Figaro, le 15 juin il déclare encore « la majorité absolue est à portée de main ».

Pourtant, comme en 2022, des duels gauche/RN vont fatalement avoir lieu, et la participation grimpant en flèche, il y aura des triangulaires.

Pourtant aucune clarification n’est donnée sur ce que pourra être son choix. Les prises de position individuelles de candidats macroniens dessinent des prises de position locales contradictoires. Ainsi, la liste complète des investitures dessine des cas très hétérodoxes rendant illisible la stratégie des macroniens qui ont laissé sans candidats presque 90 circonscriptions. Un seul exemple l’illustre : en Corrèze, Renaissance ne met pas de candidat face à François Hollande (que tout oppose à LFI et qui est un incontestable républicain) mais appelle à voter pour le sortant LR contre François Hollande, alors qu’au Parlement ce député avait voté la censure du gouvernement Borne.

5. Renvoyer dos à dos l’extrême droite et la gauche

Emmanuel Macron, dont la posture présidentielle l’oblige à incarner une figure de président de tous les Français, a pris le risque de caricaturer la tripartition partisane en une opposition entre un bloc « républicain », « progressiste » et « démocratique » (le sien) et deux blocs extrémistes, de droite ou de gauche. La simple alliance avec la gauche radicale LFI, par contagion, ferait de tous les partis de gauche des extrémistes.

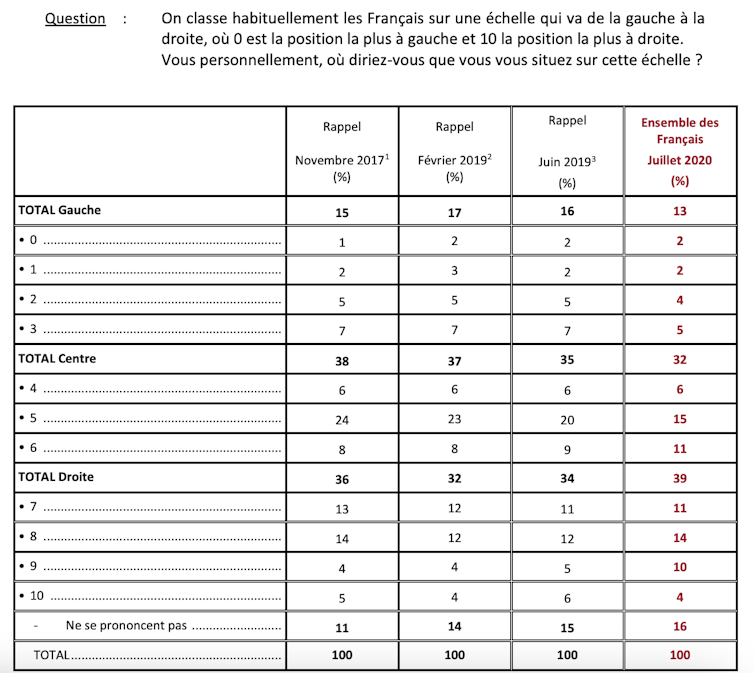

C’est infliger une blessure morale aux électeurs de ces camps qui ne peuvent se reconnaître dans une appellation aussi stigmatisante, puisque dans des sondages d’autopositionnement sur l’axe gauche-droite, une infime minorité se place sur les notes 1 et 2 à gauche et 9 et 10 au RN.

On comprend bien que ce positionnement axiologique (nous, nous sommes les vrais démocrates, les tolérants, etc.) est une rhétorique de dramatisation pour mobiliser son électorat sur un réflexe de peur. Comme lorsque le président Macron dénonce une gauche « immigrationniste » selon la terminologie chère à la famille Le Pen, ou la volonté « ubuesque » de permettre « le changement de sexe, libre, en mairie ».

Mais à trop tirer sur cette corde, cela fragilise les chances de désistement réciproque entre les forces de gauche et le bloc Renaissance.

6. Fonder son succès électoral sur l’inéluctable division de la gauche

Si Emmanuel Macron a joué dès son annonce de dissolution sur la peur de l’extrême droite pour rallier une majorité de Français à sa bannière (comme ce fut le cas aux seconds tours présidentiels de 2017 et 2022), il a oublié que l’appel à contrer le « fascisme aux portes du pouvoir » a toujours été un puissant stimulant du rassemblement des forces de gauche dans notre histoire.

Or il pariait sur l’existence de ce que Manuel Valls qualifia de « gauches irréconciliables » pour qu’elles s’auto-éliminent des seconds tours de scrutin, laissant place nette à un affrontement Renaissance/RN, seul espoir tactique d’accroître le nombre de députés de la majorité présidentielle.

Mais, conscients de ce risque, les partis de gauche ont accompli une performance organisationnelle inimaginable : ils ont réussi à proposer des candidatures uniques presque partout, et ont élaboré un programme commun de base, chacun acceptant des concessions pour proposer un front globalement uni, malgré les fortes divergences persistantes. Et ce en quatre jours.

À peine cette alliance à gauche proclamée, le camp macronien s’étrangle d’indignation, prétendant défendre l’honneur de la gauche (dont il n’a pourtant que faire), en criant à la trahison des électeurs sociaux-démocrates et à l’irresponsabilité économique. Il faut dire que si cette alliance trouve l’écho favorable escompté dans les urnes chez tout le « peuple de gauche » (ce qui reste à prouver), cela fragiliserait le camp macronien. En effet, dans cette configuration, sa survie politique dépend de l’élimination électorale de la gauche au premier tour (et ici ou là des candidats LR), mais pas de l’élimination du RN.

7. Ne pas croire possible l’inversion du mouvement d’étau électoral

Le jeu partisan qui se préfigure est celui d’un étau aux mâchoires inversées. Le triomphe de Macron était celui d’un espace central attrape-tout qui affaiblissait les forces de gouvernement de droite et de gauche, en absorbant leurs électeurs, en fracturant leurs partis, et en repoussant leur espace au plus près des forces les plus radicales de chaque bord (RN et LFI).

Les mâchoires macroniennes poussaient vers la droite et vers la gauche. Son camp distribuait alors les bons points de républicanisme à celles et ceux qui acceptaient de collaborer avec la majorité présidentielle.

La menace qui plane sur la coalition d’Emmanuel Macron, (et Edouard Philippe déclare déjà que le président l’a « tuée ») est de voir le mouvement de l’étau partisan s’inverser et venir écraser le centre droit qu’il incarne. Si les électeurs de ses opposants suivent les jeux d’alliance et privilégient dans l’urne le désir de se débarrasser du « macronisme » – sous la forme d’une détestation plus ou moins rationnelle comme celle qui affecta Nicolas Sarkozy en 2012 –, la dissolution se transformera en un violent retour de boomerang.

De planche de salut, elle deviendrait une machine à broyer le camp macronien, laissant demain un Parlement plus ingouvernable et un président bien plus affaibli qu’aujourd’hui. Les tous premiers sondages d’intentions de vote vont dans ce sens.

8. N’avoir qu’un faible réseau militant pour une campagne si décisive et courte

Le délai blitzkrieg voulu par Emmanuel Macron donne moins de vingt jours pour faire campagne. C’est un facteur de désorganisation. Le pari de cet électrochoc était de gêner les adversaires en ne leur laissant pas le temps de se coordonner, et de créer un sentiment de panique en leur jetant une « grenade dégoupillée dans les jambes ».

La tragicomédie au sein de l’appareil Les Républicains l’a illustré à loisir. Mais côté gauche, les formations ont réussi à proposer une offre électorale globalement unie, côté RN également, captant même le soutien de certains élus à droite.

Deux blocs bien organisés pour faire campagne se sont donc constitués : le RN qui est devenu un parti avec des militants efficaces ; le front des gauches qui pourra additionner les forces militantes et élus locaux de chaque parti, et même des syndicats, pour démarcher les électeurs.

En face, Renaissance, parti-mouvement, qui n’a jamais été structuré comme un réseau de militants permanents reposant sur des élus locaux solidement implantés, doit faire une campagne ardue et ultracourte avec peu de réseaux locaux de soutien pour mobiliser les électeurs.

Dissoudre c’est aussi abréger de trois ans le mandat de tous ses députés, et les plans de carrière politique de leurs conseillers et assistants… Tous se retrouvent sans certitude de retrouver un mandat, certains cherchant déjà un autre job, tandis que le chef de l’État a lui annoncé qu’il ne démissionnerait pas et que sa garde rapprochée pourra rester sous les dorures de l’Élysée. Une situation qui crée forcément des rancœurs chez les députés macroniens. Et dès aujourd’hui chez l’ancien chef du groupe parlementaire LREM, Gilles le Gendre, désormais candidat dissident qui qualifie la dissolution de « décision insensée ».

9. Prendre le risque d’être jugé responsable personnellement d’une crise institutionnelle

Le pari du sursaut électoral pro-présidentiel repose sur des lignes tactiques simples : se parer des atours valorisants du retour au peuple pour trancher une crise, et du panache d’oser. C’est aussi dramatiser l’enjeu en faisant du vote Renaissance le seul rempart contre la paralysie législative et l’ingouvernabilité ; s’afficher dans une posture morale de pureté face aux compromissions partisanes des adversaires ; se proposer comme le seul équipage économiquement crédible contre le RN, les populismes, la gabegie.

Or cette configuration électorale inédite peut aboutir à un chamboule-tout, comme en 2017, avec ce jeune Président de la République qui a su casser le jeu partisan qui s’essoufflait déjà avant lui, mais cette fois au détriment de son propre camp.

Il risque qu’une autre composante électorale soit en position majoritaire (absolue ou plutôt relative), avec une chambre ingouvernable faute d’alliances possibles. Le comble d’une dissolution-clarification serait d’aboutir à une situation politique encore plus confuse.

Les Français ne manqueraient pas alors de le tenir pour responsable du chaos qu’il prétendait combattre. Il serait jugé comptable devant l’histoire d’avoir pris la responsabilité d’ouvrir une crise de régime.

Il prend donc un risque, en cas d’échec, que s’ouvre contre lui le procès d’avoir pu casser le vieux système partisan et l’alternance droite/gauche, mais pour in fine affaiblir les institutions, faute d’avoir su construire une force politique durable qui survive à sa personne. À l’instar de ce qu’a su faire le général de Gaulle, offrant en héritage un corps de doctrine, le gaullisme, servant de colonne vertébrale institutionnelle durant plusieurs décennies, même à certains de ceux qui l’avait combattu.