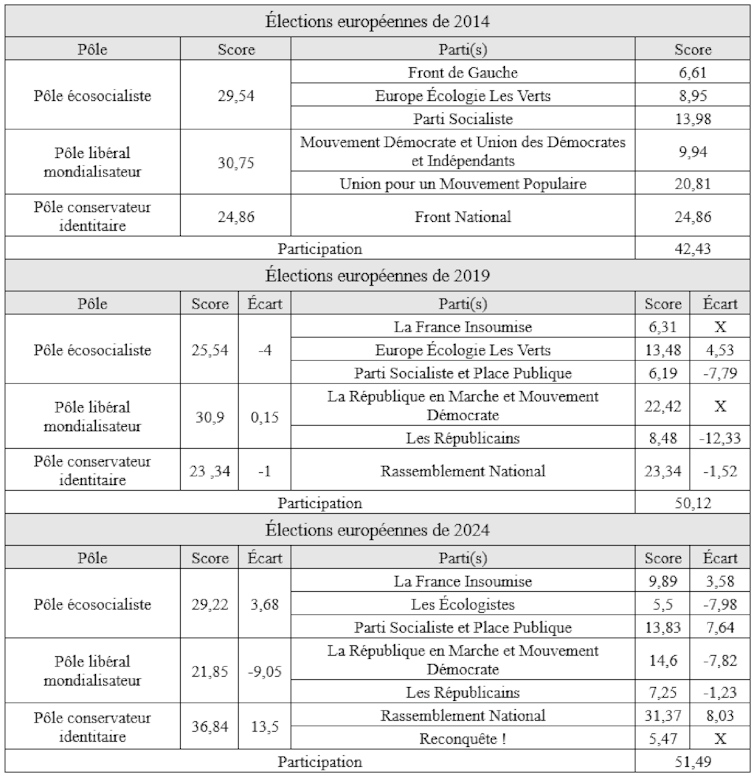

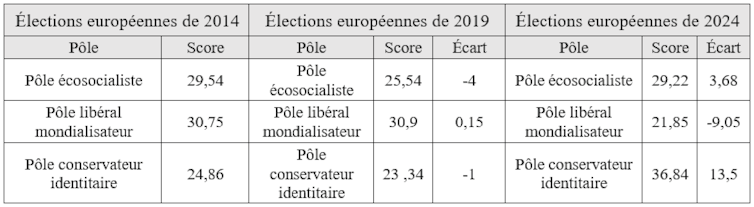

Les résultats des élections européennes de 2024 s’inscrivent dans la lignée d’une restructuration amorcée dès 2017 et qui a abouti depuis à une tripolarisation particulièrement marquée lors des élections européennes de 2019, et renforcée depuis.

Cette notion de tripolarisation de l’arène parlementaire se réfère à trois pôles qui s’affrontent pour accéder au pouvoir : conservateur-identitaire, libéral-mondialisateur et écosocialiste.

Ce concept permet de questionner les logiques d’accès au pouvoir, et donc de discuter les évolutions et les conséquences de la tripartition de l’espace idéologique, c’est-à-dire des valeurs.

La France en trois pôles

Le pôle conservateur-identitaire s’oppose à la mondialisation dans toutes ses dimensions et affiche des attitudes autoritaires et xénophobes, favorables à l’ordre et hostiles à l’immigration. Il se situe à droite et à l’extrême droite, principalement représenté par le Rassemblement national et Reconquête. Le pôle libéral-mondialisateur, incarné par le parti présidentiel Renaissance et ses alliés, est marqué par une volonté de poursuivre la mondialisation et le libéralisme économique.

Enfin, le pôle de gauche écosocialiste, ou social-écologiste cosmopolite, ne s’oppose pas tant à la mondialisation en tant que telle, mais plutôt à ses modalités et ses conséquences, aussi bien sociales qu’écologiques. Il est représenté, dans la compétition électorale, par les formations qui composaient la Nouvelle Union Populaire écologique et sociale, regroupées pour les législatives de 2024 dans le nouveau Front populaire.

Cette note propose une cartographie des scores réalisés par les différentes forces politiques ainsi que des dynamiques électorales au sein et entre les trois pôles. Pour ce faire, elle s’appuie sur une comparaison des résultats des élections de 2019 et 2024 mais également sur une comparaison des dynamiques entre 2014 et 2019 et 2019 et 2024.

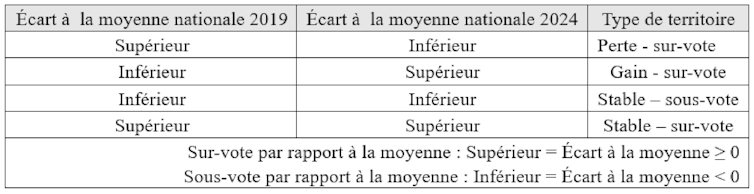

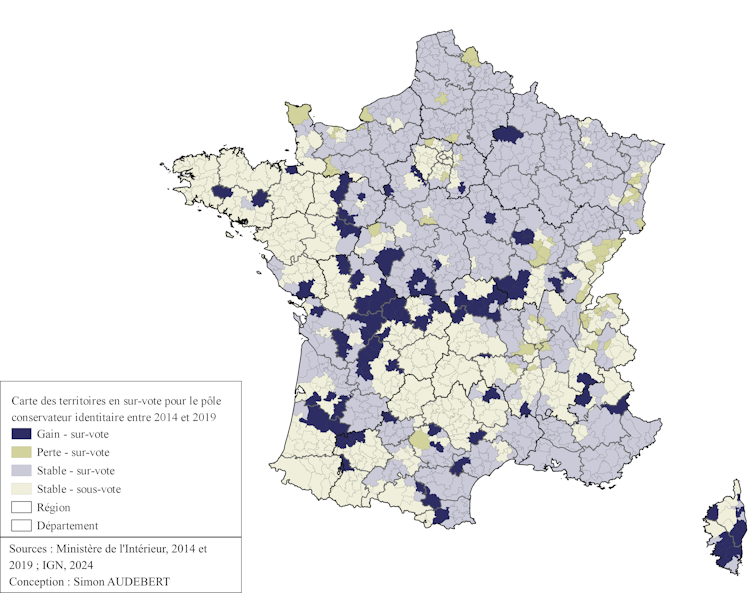

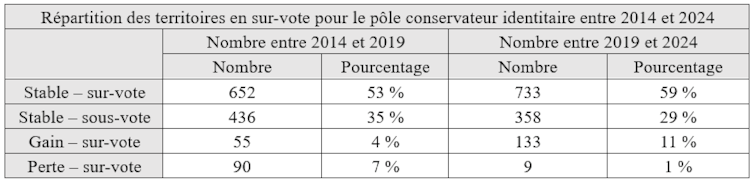

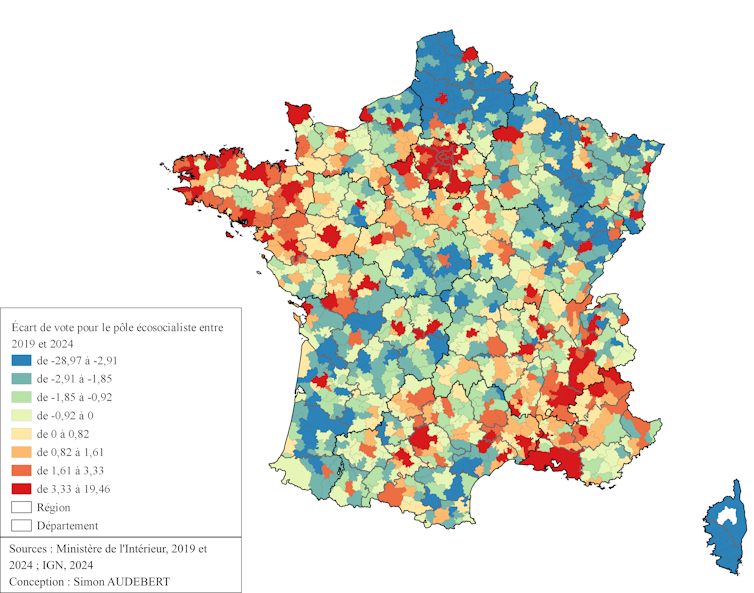

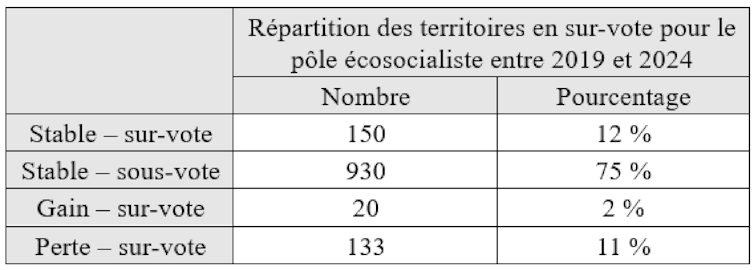

Une analyse des écarts à la moyenne permet d’identifier les territoires les plus favorables à chacun des trois pôles. Nous réalisons cette analyse avec une typologie originale faisant apparaître quatre types de territoires : les territoires où l’on vote systématiquement moins pour l’un ou l’autre des pôles que sur le territoire national ; les territoires où l’on vote systématiquement plus pour l’un ou l’autre des pôles ; les territoires où l’on a sous-voté pour un des pôles en 2019 et sur-voté en 2024 ; les territoires où l’on a sur-voté pour un des pôles en 2019 par rapport à la moyenne nationale et sous-voté en 2024.

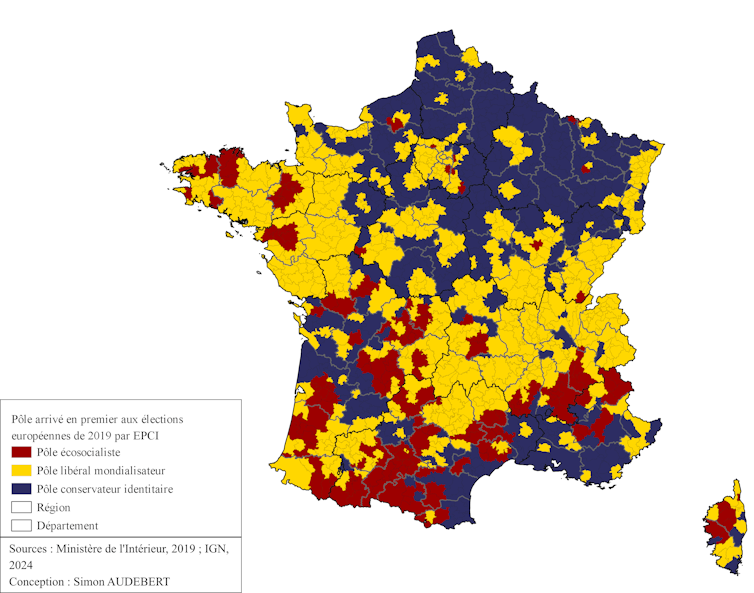

Pour observer des entités géographiques plus comparables en termes de population que le niveau communal, cette analyse prend le parti de comparer les résultats par Établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ils correspondent au statut commun à tous les types de groupements de communes, notamment les métropoles et les communautés de communes.

Quelles sont les zones acquises et perdues ?

L’idée est d’observer les écarts à la moyenne entre deux élections pour identifier des zones acquises ou au contraire perdues de façon stable, c’est-à-dire qui présentent un sous-vote ou un sur-vote lors de deux élections européennes consécutives, ou inversement, les territoires avec des dynamiques qui évoluent. Les quatre différents cas de figure sont résumés avec le tableau suivant :

L’analyse des données électorales au niveau agrégée et illustrée par cartes présente des limites qui doivent être considérées. Premièrement, si la comparaison des EPCI permet déjà d’obtenir des entités géographiques qui comptent des nombres d’habitants moins variées que les communes, les écarts sont importants et doivent être considérés, en particulier pour les grandes villes et quand on les compare à la moyenne nationale.

Les effets observés le sont au niveau des EPCI, il faut garder en tête que les résultats et les tendances observées à un niveau agrégé ne se retrouvent pas forcément à un niveau inférieur (par exemple, au niveau des communes ou des bureaux de vote) et encore moins au niveau individuel. Il n’est donc pas possible d’en déduire des comportements individuels, seulement d’analyser ces sommes de comportement. C’est ce que les géographes, sociologues et politistes appellent l’erreur écologique.

L’évolution des pôles sur des territoires en sur-vote

Pour comprendre la tripolarisation de l’arène parlementaire française, on peut identifier les pôles dans lesquels s’inscrivent les principaux partis selon le tableau suivant :

Le seuil de 5 %, nécessaire à l’obtention de sièges au Parlement européen a été retenu pour faciliter la lecture mais également pour se concentrer sur les partis ayant des chances d’apparaître comme des potentiels partis de gouvernement, ou a minima des partis capables de faire élire des eurodéputés. De même, seuls les principaux partis au sein des listes ont été conservés dans un souci de clarté.

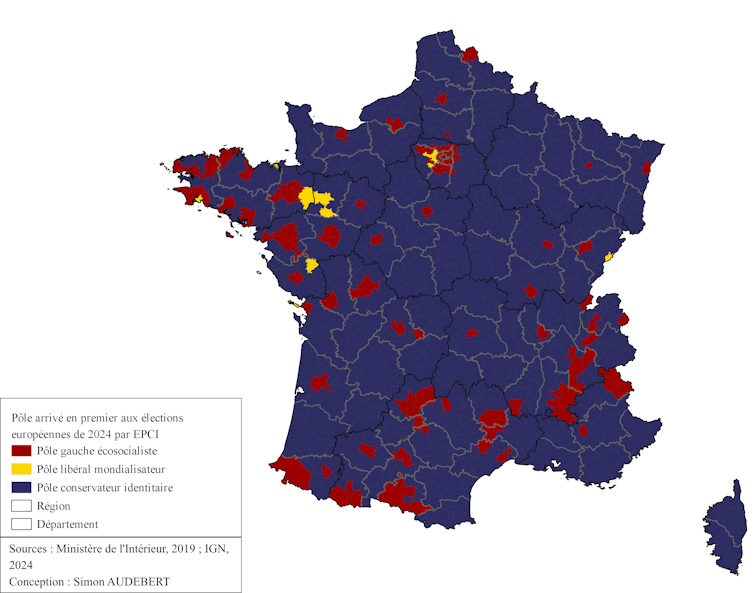

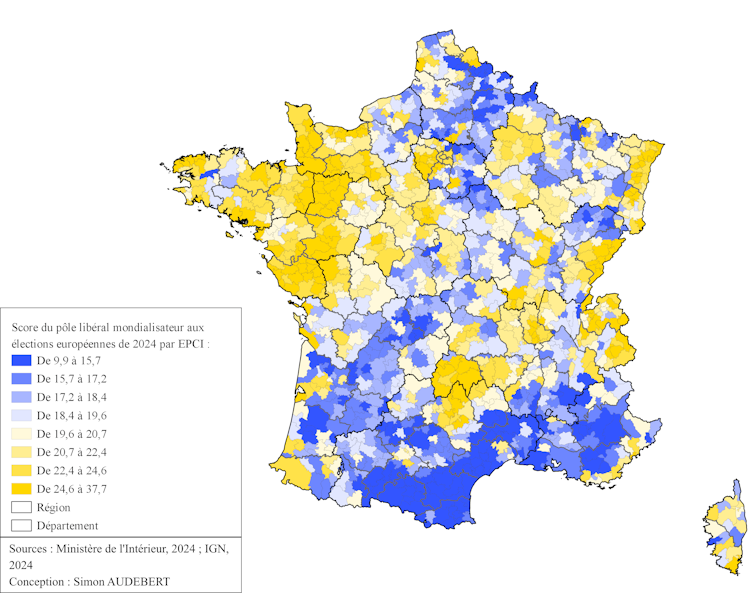

Les élections de 2024 sont principalement marquées par la baisse du pôle libéral-mondialisateur, qui disparaît presque de la carte des pôles arrivés en tête dans les EPCI, au profit notamment d’un vote pour le pôle conservateur-identitaire, qui progresse de 13,5 %. C’est par exemple le cas dans la Loire ou le Cantal, où le pôle libéral-mondialisateur arrivait en tête dans l’ensemble des EPCI en 2019, et dans lesquels l’extrême droite arrive en tête partout en 2024.

On peut supposer que ce mouvement s’inscrit dans la suite d’une dynamique qui avait démarré en 2019, à savoir la division de l’électorat LR, dont la composante libérale avait déjà amorcé un mouvement vers la coalition LREM-MoDem, tandis que la composante autoritaire était séduite par le RN.

Une droite éclatée

Entre 2014 et 2019, LR a connu une perte de plus de 12 points. Si un mouvement vers le camp conservateur-identitaire était déjà amorcé la proposition d’alliance d’Éric Ciotti avec le Rassemblement national en prévision des élections législatives du 30 juin 2024, est un exemple supplémentaire de cette tension au sein du parti LR, dont l’électorat est scindé et absorbé par les deux pôles qui l’entourent.

Mais surtout, ce recul du pôle libéral-mondialisateur s’explique par le vote sanction envers la liste Ensemble, alors que les élections européennes sont des élections de second ordre, marquées par l’affaiblissement des partis au gouvernement.

L’augmentation massive du vote en faveur de l’extrême droite, qui constitue le principal enseignement de ce scrutin, s’explique par une importante progression du RN, mais aussi par l’arrivée du parti Reconquête, qui obtient 5,5 % des suffrages. On peut supposer que ses positions sur les questions économiques et sa capacité à attirer un électorat favorisé économiquement a permis de capter des électeurs et électrices LR.

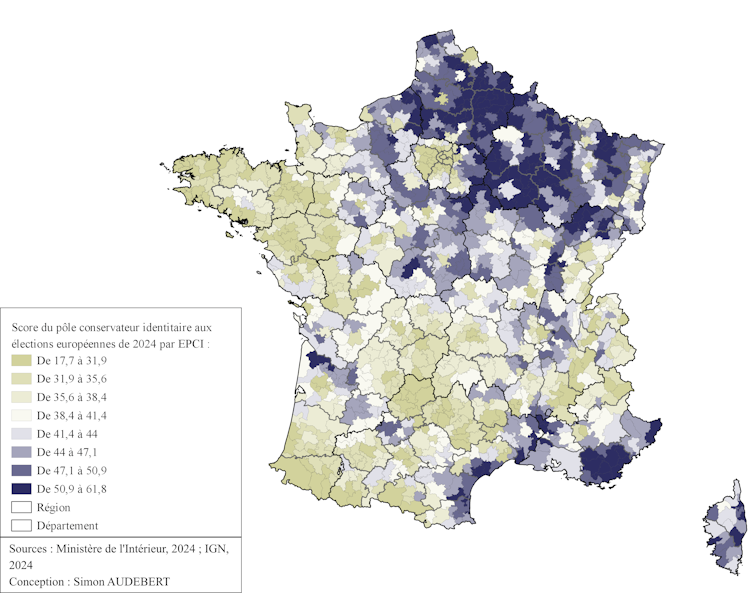

Ce pôle réalise toujours ses meilleurs scores dans le nord et l’est de la France mais aussi sur la Côte d’Azur et dans la région Occitanie, le long de la Garonne. Une analyse des territoires qui sur-votent par rapport à la moyenne nationale permet de mieux saisir les dynamiques territoriales depuis 2014.

Entre 2014 et 2019 et entre 2019 et 2024, le premier élément qui démarque particulièrement ce pôle des deux autres, est le nombre de territoires stables par leur sur-vote, autrement dit, de territoires qui votent de façon supérieure à la moyenne nationale à l’ensemble des élections.

Il est essentiel de considérer la réussite très importante de l’extrême droite dans les territoires ruraux et périurbains et dans certaines grandes villes en 2024, par exemple à Toulon, Nice, ou Le Havre où la liste du Rassemblement national arrive en tête.

Si l’extrême droite gagne des EPCI déjà marqués par un sur-vote en 2019, très peu d’entre eux sont en sous-vote et la majorité des « gains » en faveur du Rassemblement national en 2019 deviennent des territoires qui sur-votent de façon stable en 2024.

C’est d’autant plus important à noter que ces territoires continuent de sur-voter par rapport à la moyenne nationale, alors même que cette moyenne augmente fortement.

Cet effet est visible par exemple en Nouvelle-Aquitaine ou en Occitanie, dans des départements comme la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, en Gironde ou dans le nord du Gers et des Landes. En 2024, on observe une série de gains importants dans d’anciens bastions de la droite habituellement favorables au parti Les Républicains. C’est particulièrement le cas en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans des départements comme le Cantal, la Haute-Loire ou la Lozère.

La structuration territoriale du pôle écosocialiste

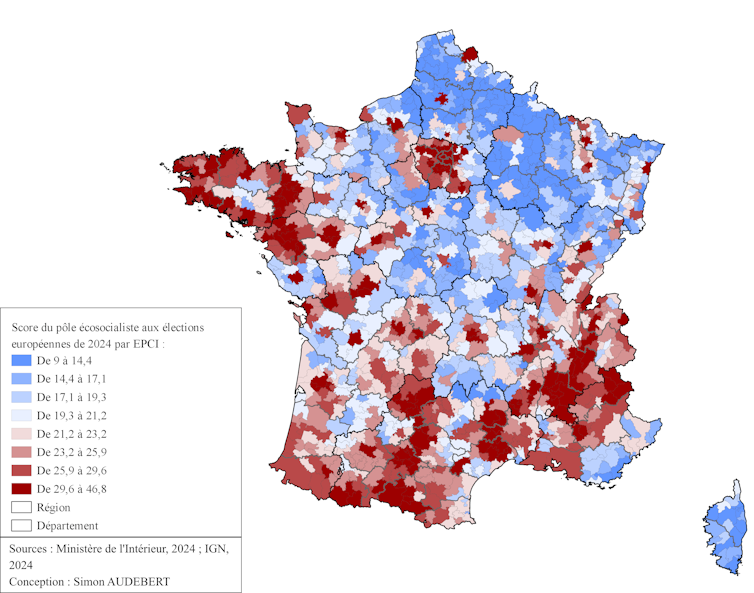

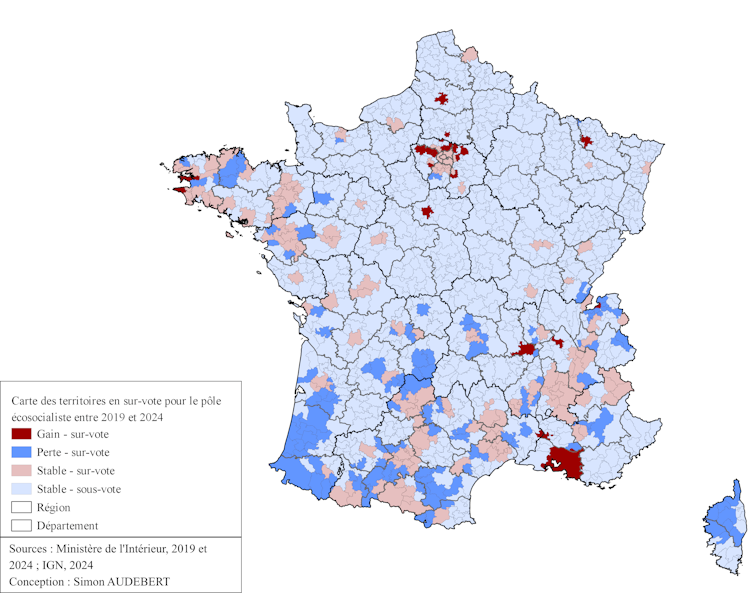

Le pôle écosocialiste, pour sa part, est marqué par une progression de 3,7 points en 2024. Il est intéressant d’observer que ce pôle est caractérisé par une importante volatilité des électeurs et des électrices. Si LFI améliore son score d’environ 3,5 points, on observe dans les transferts de vote 2019-2024 une baisse du vote EELV au profit du PS.

La carte des territoires en sur-vote pour le pôle écosocialiste en 2024 ainsi que celle de sa progression en comparaison à 2019 nous permet de tirer plusieurs éléments d’analyse de la structure territoriale de ce pôle.

Deux types de territoires distincts pour le pôle écosocialiste

Le pôle écosocialiste réalise des scores importants dans les grands centres urbains ce qui a tendance à augmenter sa moyenne au niveau national et à expliquer, en partie, le nombre de territoires en sous-vote par rapport à la moyenne nationale lors des élections de 2019 et 2024.

Comme le montre la carte de la progression du vote écosocialiste, cela s’explique aussi par un recul de ce vote dans un certain nombre de territoires ruraux, notamment ceux acquis à l’extrême droite dans le nord et l’est de la France principalement.

Par ailleurs, l’affaiblissement d’un certain nombre d’EPCI en Corse, au Pays basque et en Bretagne s’explique sûrement par l’alliance avec Régions et Peuples Solidaires et Europe Écologie Les Verts lors des élections de 2019 qui avait profité à ce parti dans ces territoires, envoyant notamment au Parlement européen un eurodéputé issu de ce parti régionaliste.

Enfin, le renforcement du pôle écosocialiste se situe dans deux types de territoires distincts. Tout d’abord dans les grandes métropoles régionales, avec une augmentation par exemple en Île-de-France ou dans les métropoles d’Aix-Marseille-Provence ou de Lyon. Mais cette progression se fait aussi dans des territoires historiquement ancrés à gauche, qui depuis plusieurs élections présentent un vote écologiste important, notamment dans certains territoires ruraux.

Ces zones couvrent l’arc alpin, avec un renforcement en Isère, dans la Drôme et les Hautes-Alpes, mais aussi une partie du Massif central, avec l’Hérault notamment, en région Occitanie dans le Tarn et l’Ariège, mais aussi dans l’ensemble des départements bretons.

Les enjeux des élections législatives à venir

La place des territoires « gagnés », au sens où ils présentent un sur-vote par rapport à la moyenne nationale en 2024 alors qu’ils ne le faisaient pas en 2019, permet de tirer des premiers éléments d’analyse pour les élections législatives prévues pour le 30 juin.

S’il est difficile en l’état de déterminer précisément les circonscriptions qui pourraient basculer, il est possible à partir de ces résultats d’identifier un certain nombre de territoires dans lesquels les résultats des élections législatives sont moins incertains.

Les territoires où s’installent l’extrême droite ne présentent que très peu de retour en arrière, et laissent présager une installation durable qui pourrait se faire ressentir lors des élections législatives, en particulier dans les 89 circonscriptions qui ont élues en 2022 un ou une député RN.

Les victoires pour le Front populaire sont très probables dans les grandes métropoles, qui apparaissent comme les territoires où le pôle écosocialiste est le plus fort. Seulement, les élections législatives ne sont pas un scrutin national, et la surperformance dans les centres urbains n’aura pas forcément de conséquence sur le nombre de siège obtenus, contrairement aux élections européennes ou présidentielles. En effet, les élections législatives sont des scrutins territorialisés au niveau de 577 circonscriptions.

Cette réalité électorale va probablement être une incitation à déplacer, par rapport aux élections européennes, les priorités programmatiques, les incarnations ou la localisation des grands moments de cette courte campagne.

Cet article est publié en partenariat avec la Fondation de l’Écologie Politique. Merci à Florent Gougou et Simon Persico pour leur aide et leurs précieux retours durant la rédaction de cet article.