On les appelle « polluants éternels ». La pollution aux PFAS (substances per – et polyfluoroalkylées, dont certaines sont considérées comme cancérogènes) présente aujourd’hui de réels enjeux sanitaires et environnementaux. Début avril, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à mieux protéger la population contre ces substances. Le Sénat doit encore examiner ce texte le 30 mai.

Au-delà de l’enjeu réglementaire, il subsiste un certain nombre de verrous scientifiques, technologiques et industriels à lever avant de pouvoir apporter des solutions durables au problème.

À commencer par l’inventaire exhaustif des PFAS produits et leurs usages, mais également la dégradation de ces composés dans l’environnement qui peut conduire à la formation de nouveaux PFAS… Ainsi, il ne s’agit pas seulement de surveiller une poignée de composés connus, mais potentiellement jusqu’à plusieurs millions de molécules différentes.

Des composés omniprésents

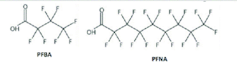

Commençons par les définitions : de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de PFAS ? Il s’agit de molécules de synthèse dotées de liaisons très résistantes entre des atomes de carbone et de fluor, et possédant un ou plusieurs groupes fonctionnels.

Concrètement, il s’agit de molécules répondant à des besoins très divers et ayant une définition chimique très large, comme le rappelait l’OCDE en 2021. On décompte plusieurs milliers de molécules PFAS, dont des polymères comme le polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou le polyfluorure de vinylidène (PVDF), qui ont la particularité d’être de très grosses molécules.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Avant d’être des polluants éternels, les PFAS sont surtout des polluants omniprésents. Des travaux de recherche ont permis de constater que les PFAS sont présents partout dans l’environnement : les sols, les sédiments, l’air et les eaux, aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines et même la pluie. La faune terrestre et aquatique, la flore et la population humaine sont également impactées.

De nombreuses zones du globe sont concernées. Selon les estimations de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), entre 117 000 tonnes et 442 000 tonnes de PFAS ont été mis sur le marché européen en 2020.

Leur production, jadis localisée aux États-Unis, en Europe de l’Ouest et au Japon, se déplace ces dernières années vers l’Asie, notamment vers la Chine qui est aujourd’hui le principal pays producteur et l’Inde.

Cette délocalisation s’explique par les réglementations successives mises en œuvre aux États-Unis et en Europe. Selon l’ONG ChemSec, 12 compagnies seraient responsables à elles seules de la majorité de la production mondiale de PFAS.

Des applications multiples

Cette ubiquité s’explique par la diversité des sources de PFAS et de leurs voies de dissémination. Ils sont introduits dans les sols et les milieux aquatiques par des pollutions industrielles liées à leur production et leur utilisation dans de nombreux procédés industriels, produits manufacturés et le recours à certaines mousses anti-incendie. Enfin, l’usage de produits du quotidien contenant des PFAS conduit à les retrouver dans les eaux usées et les déchets.

Jusqu’à présent, les stations de traitements des eaux usées « classiques » n’ont pas été dimensionnées pour traiter ces composés de manière spécifique. Elles peuvent ainsi être une source indirecte de contamination, via le rejet des eaux usées après traitement, mais également lors de l’épandage des boues d’épuration, qui sont utilisées comme amendement des sols agricoles.

Les sites de stockage de déchets, quand ils ne sont pas maîtrisés, peuvent conduire à l’infiltration et au ruissellement de lixiviats – c’est-à-dire les liquides résiduels après lessivage par la pluie – contaminés par les PFAS. De même, les usines d’incinération des déchets peuvent contribuer à une dispersion de PFAS vers l’atmosphère, notamment en cas de combustion incomplète.

Read more: Que faut-il savoir sur les PFAS, ces « polluants éternels » ?

Comment les PFAS polluent les nappes phréatiques et les écosystèmes lointains

Une fois celles-ci dispersées dans l’environnement, le comportement des molécules va varier en fonction de la longueur de leur chaîne carbonée (selon le nombre d’atome de carbone qu'elles contiennent) et de la nature chimique de leur groupe fonctionnel.

- Par exemple, l’acide perfluorobutanoïque (PFBA), qui contient une chaîne de quatre atomes de carbones, est plus mobile que l’acide perfluorononanoïque (PFNA), qui a une chaîne de neuf atome de carbone.

- Mais certains groupes chimiques influencent aussi la mobilité de la molécule. Ainsi l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) est plus mobile que l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) alors qu’ils contiennent tous deux huit atomes de carbone. Ils diffèrent en réalité par leurs groupes fonctionnels, le premier ayant un groupe carboxylique et le second sulfonique.

Les molécules les moins mobiles vont alors s’accumuler dans le sol et les sédiments, qui vont constituer des stocks secondaires de PFAS qui seront progressivement relargués dans l’environnement à plus ou moins long terme.

Les molécules les plus mobiles, de leur côté, vont s’infiltrer rapidement vers les eaux souterraines ou ruisseler vers les eaux de surface. Elles peuvent migrer sur de longues distances et in fine s’accumuler dans les aquifères, les lacs et les océans et contaminer tous les écosystèmes, même les plus lointains.

Plusieurs études ont ainsi démontré la contamination de la faune sauvage (tels que les ours polaires et les oiseaux marins) via la contamination de la chaîne alimentaire – c’est-à-dire, en se nourrissant d’autres espèces déjà polluées.

Difficultés à légiférer et inconnues scientifiques

Devant ce constat, on comprend pourquoi il est si complexe de légiférer pour mettre en œuvre les mesures préventives et correctives visant à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement.

La situation est d’autant plus délicate qu’il subsiste encore des inconnues scientifiques entourant la toxicité à court ou long terme de certains PFAS. En plus de leur toxicité, la mobilité et la persistance de ces molécules dans l’environnement est un véritable problème notamment pour l’eau potable.

En conséquence, la communauté scientifique n’hésite pas à monter au créneau. Dès 2015, des scientifiques ont appelé à bannir les PFAS. Par la suite, plusieurs pays européens ont déposé, le 13 janvier 2023, une proposition visant à restreindre ou à interdire la plupart des usages des PFAS, à moins qu’il ne soit prouvé un usage essentiel pour la société. Celle-ci couvre environ 10 000 PFAS, dont les polymères.

En attendant que cette démarche au niveau de l’Union européenne aboutisse, la France a elle aussi entamé un processus législatif en proposant d’interdire les vêtements, cosmétiques et farts (revêtement sous les skis) contenant des PFAS à partir de 2026. Le 4 avril 2024, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité [cette proposition de loi]. Elle doit désormais être examinée par le Sénat le 30 mai.

Les récents débats autour de cette proposition de loi montrent qu'obtenir un consensus sur l’interdiction totale des PFAS sera un processus long. Quelle que soit l’issue du processus législatif, des émissions de PFAS restent en cours dans l’environnement. Il faut donc protéger les ressources en eau d’une part, et mieux caractériser les contaminations d’autre part pour protéger la santé humaine et l’environnement.

La surveillance des PFAS dans les eaux douces

Les réglementations actuelles prévoient aujourd’hui plusieurs programmes de surveillance pour appréhender à grande échelle la contamination des ressources en eau en France. Ces données nationales sont librement accessibles au grand public sur les sites de l’ADES et de NAIADES.

Il existe plusieurs listes de paramètres à mesurer régulièrement. D’abord dans les eaux de surface :

L’acide perfluorooctane sulfonique(PFOS) est suivi dans les eaux de surface depuis 2013.

Ce suivi a été complété en 2022 par quatre autres composés : l’acide perfluoro-octanoïque (PFOA), l’acide perfluorohexanoïque (PFHxA), l’acide perfluoro-decanoïque (PFDA) et l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS).

Et dans les eaux souterraines :

Depuis 2015, il est obligatoire de mesurer six composés. Outre les PFOS, PFOA, PFHxA et PFHxS également suivis dans les eaux de surface, sont également suivis l’acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) et l’acide perfluorodécane sulfonique (PFDS).

Depuis 2022, la liste a été complétée et contient désormais 20 composés PFAS. Ce sont les mêmes que ceux que l’on suit pour l’eau potable, destinée à la consommation humaine.

De la difficulté à suivre tous les PFAS

La difficulté est de faire l’inventaire exhaustif des PFAS utilisés ou rejetés par chaque industriel. C’est l’un des principaux écueils dans la définition et l’exploitation des données de surveillance, tant pour les eaux potables que pour la surveillance des eaux douces ou des rejets.

Dans ce contexte, en juin 2023, La France a publié un arrêté ministériel relatif à l’analyse des PFAS dans les rejets aqueux de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Au-delà de la liste des 20 PFAS à suivre, déjà surveillés dans les eaux destinées à la consommation humaine, les industriels doivent désormais également rechercher les molécules spécifiques à leurs procédés.

Par ailleurs, entre les étapes de synthèse des PFAS et leurs utilisations dans procédés industriels, il y a transformation des molécules, et potentiellement formation de nouveaux produits, parfois inconnus. A partir des PFAS émis dans l’environnement, des produits de dégradation peuvent également se former, dont les PFAS les plus persistants, dits polluants éternels. Selon la littérature scientifique, jusqu’à plusieurs millions de composés PFAS pourraient exister.

Un défi pour les laboratoires d’analyse

Ainsi, la mise en place de ces réglementations implique que les organismes en charge de cette surveillance et les industriels soient en mesure de lister les composés et de réaliser les analyses. Il faut également que toute la chaîne soit opérationnelle, du prélèvement à l’analyse.

La surveillance des PFAS dépend donc directement de l’existence – ou non – de méthodes d’analyse adaptées. Bien que les méthodes analytiques pour les PFAS soient en constant développement, nous sommes, à l’heure actuelle, bien loin de pouvoir tous les analyser. A ce jour, on évalue à seulement une centaine le nombre de molécules pouvant être analysées, et pas dans tous les laboratoires.

Devant la quantité de molécules à surveiller, les chercheurs se tournent de plus en plus vers de nouvelles méthodes dites « globales », qui ont l’ambition d’évaluer la teneur totale en molécules fluorées, de façon non spécifique. Cependant, par rapport aux approches conventionnelles, elles ne permettent pas de quantifier individuellement chaque PFAS.

Malgré les évolutions encore nécessaires, ces données permettent de commencer à étudier le comportement, le devenir et l’impact des PFAS dans l’environnement. Mais les difficultés restent nombreuses, à commencer par la multiplicité des molécules de la famille des PFAS et des différences de comportements qu’elles peuvent présenter.

Des approches expérimentales sont donc nécessaires, sans qu’il soit possible, d’évaluer, de manière exhaustive, l’ensemble des molécules. C’est pourquoi aujourd’hui, des recherches – comme le projet PROMISCES coordonné par le BRGM – sont menées avec l’apport d’approches numériques (in silico) qui ont pour objectif de prédire les propriétés physico-chimiques et toxicologiques des PFAS.

La quantité de travaux scientifiques menés sur les PFAS augmente : plus de 350 publications en 2023 contre une dizaine en 2010. De quoi mieux comprendre leur comportement dans l’environnement et leurs propriétés toxicologiques. Le plan interministériel PFAS vise justement à soutenir l’acquisition de données dans tous les milieux potentiellement impactés et à accompagner l’évolution à venir des différentes réglementations.