Les satellites sont partout et de plus en plus nombreux. Ils répondent à notre avidité de flux de données. Après l’ère des gros satellites placés en orbite géostationnaire, nous passons à des petits satellites déployés en constellations globales.

L’Inde a ainsi mis en orbite plus de 100 satellites en 2017 avec une seule fusée. De tels tirs de fusées se multiplient pour envoyer de petits satellites en orbites « basses » entre 500 et 1000 km et une période orbitale d’environ 90 min.

Un débat public est impératif sur la pertinence et le coût environnemental réel de telle ou telle consommation de données : vidéo en streaming par satellite, imagerie en continu pour gestion des catastrophes ou accès Internet pour toute la planète. Le coût direct est celui des lancements eux-mêmes pour installer et renouveler les nouvelles constellations, mais aussi celui induit par la multiplication des débris spatiaux et désormais aussi celui de la pollution visuelle du ciel nocturne. Une constellation comme Starlink, qui prévoit d’envoyer 12 000 satellites, et qui en annonce même jusqu’à 42 000, promet ainsi de générer de la pollution lumineuse dans chaque degré-carré du ciel à tout moment (1 degré-carré représente une zone équivalant à 4 pleines lunes).

En revanche, pour l’astrophysique, une utilisation moins polémique et très prometteuse des nanosatellites s’annonce : ils ouvrent un champ nouveau et jusqu’alors inaccessible pour l’observation du ciel avec un impact écologique minime, car mutualisé entre plusieurs missions.

Étudier le vent solaire qui souffle sur la Terre

Un premier exemple est celui de l’étude du vent solaire : ces particules (électrons, protons) sont éjectées avec une très forte énergie lors des éruptions à la surface du Soleil et arrivent jusqu’à nous après un voyage de quelques heures à quelques jours. Elles sont connues pour générer de magnifiques aurores boréales. L’interaction du vent solaire avec l’atmosphère terrestre, et en particulier l’ionosphère, est aussi source de perturbations des satellites artificiels : elles brouillent les télécommunications, rendent aveugles des instruments optiques ou même détruisent certains composants électroniques avec risque de perte totale de contrôle du satellite qui devient alors un débris spatial. Actuellement, des petits satellites observent comment les signaux des (gros) satellites GPS sont déviés par l’ionosphère, étudiant en temps réel ses caractéristiques et son impact sur le climat.

Plus loin de nous, entre la Terre et la Lune ou Mars, la violence du vent solaire et les particules cosmiques ne sont plus filtrées par le bouclier magnétique terrestre et deviennent un risque pour les missions d’exploration spatiale. Les nanosatellites pourraient sonder la quantité et la directivité du vent solaire et des rayonnements cosmiques.

S’affranchir de l’atmosphère terrestre pour sonder les « âges sombres » de l’univers

Autre exemple, la compréhension des âges sombres de l’univers, c’est-à-dire une « image » du ciel peu après le big bang à des fréquences radio très basses, hélas filtrées par l’atmosphère et brouillées par les émissions radio de l’activité humaine. La carte détaillée du ciel dans le spectre radio en dessous de 30 MHz est tout simplement inconnue à ce jour ! Avec un essaim de nanosatellites orbitant autour de la Lune, on pourrait réaliser un interféromètre spatial qui enverrait des données vers la Terre (face visible de la Lune) et serait à l’abri des pollutions radio (face cachée).

S’approcher très près des astéroïdes

Enfin, l’actualité des agences spatiales montre un regain d’intérêt pour les astéroïdes, ces petits corps pas encore sphériques comme les planètes et qui tournent à leur propre rythme autour du soleil, croisant parfois l’orbite de la Terre et parfois aussi entrant dans notre atmosphère. Si le corps est vraiment petit (le plus souvent), il se consume dans l’atmosphère et nous offre le spectacle d’une étoile filante. Mais s’il est plus gros, et c’est bien plus rare, il peut créer des dégâts comme en 2013 à Tcheliabinsk ou un cataclysme global comme probablement l’événement de la Toungouska en 1908 ou même l’extinction des dinosaures.

Des missions spatiales prévues pour étudier des astéroïdes seront accompagnées de nanosatellites auxiliaires : un nanosatellite prendra des images rapprochées pendant l’impact de la mission DART de la NASA sur l’astéroïde Didymos, les deux autres avec la mission HERA de l’ESA descendront vers la surface pour des mesures rapprochées trop risquées pour le vaisseau mère. La composition interne d’un astéroïde dépend de sa masse – pour mesurer cette dernière, il faut un objet proche et assez lent pour être défléchi par la très faible gravitation de l’astéroïde. L’ensemble des deux missions mesurera l’efficacité de percuter un astéroïde comme méthode de déviation possible si un tel astéroïde géocroiseur menaçait la Terre (ce qui n’est pas le cas pour l’astéroïde Didymos qui servira seulement de cobaye). De telles mesures nécessitent de voler à proximité, lentement et longtemps. Des nanosatellites, autonomes et peu chers, amenés sur place par la mission principale seront parfaits !

Concevoir et fabriquer des nanosatellites

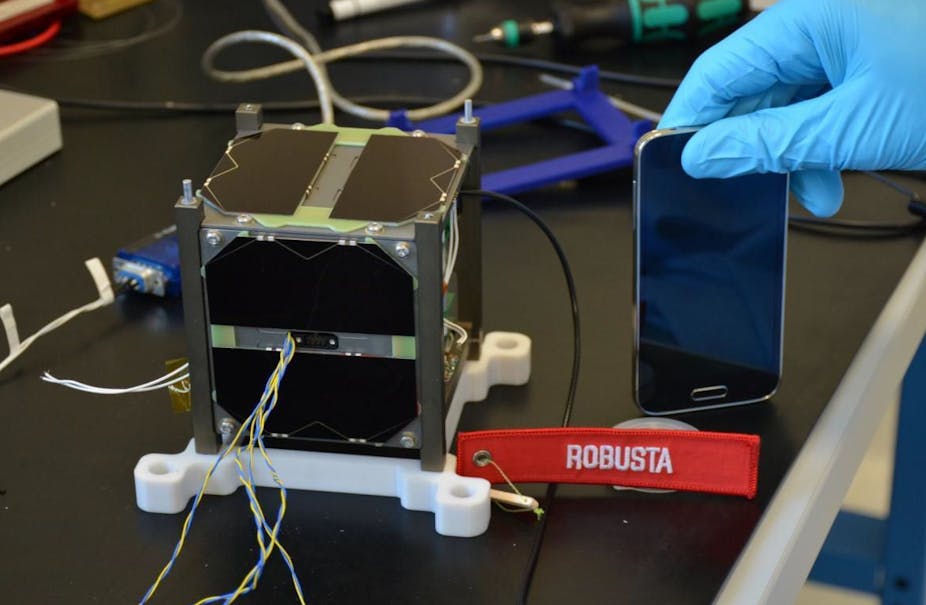

Mais il y a un hic ! Depuis l’émergence du format CubeSat en 2000, les statistiques ont montré un taux de 50 % d’échec, inacceptable pour des missions scientifiques. La cause principale serait un manque de tests au sol, mais d’où vient ce manque ?

En fait, la première cause est certainement la croyance qu’un CubeSat se fait en 3 ans seulement. Ainsi, une équipe s’engage sur un calendrier trop ambitieux, réserve son tir de fusée à l’avance puis réalise qu’elle doit faire des impasses dans les tests par manque de temps. Or le spatial ne pardonne pas : ce qui n’a pas été testé ne marchera pas, dit-on. Depuis la définition technique jusqu’à la livraison, il faut un minimum de 3 revues complètes avec des remises en cause parfois importantes. Les CubeSats qui ont bien fonctionné ont pris 5 à 7 ans ou bien étaient des démonstrateurs très préliminaires et simplifiés au maximum. Il faut en tout cas être prêt à reporter le tir de fusée, quitte à payer un dédit au lanceur.

Une deuxième cause semble être la jeunesse du secteur du New Space. D’un côté, des fournisseurs survendent leurs produits à des conditions discutables (paiements d’avance, délais flexibles, performances en vol non garanties…). De l’autre, les scientifiques n’ont pas encore l’expérience. Les délais d’approvisionnement sont alors sous-estimés et les livraisons sont trop laxistes. Le pôle Spatial de PSL Université Paris, C²ERES, à l’Observatoire de Paris, a choisi de mettre en place un écosystème de développement : nous acquérons à l’avance des composants-types de CubeSats, avec nos propres conditions d’achat, et nous les testons en dehors de tout projet particulier, puis nous formons les équipes scientifiques depuis la définition en ingénierie concourante basée sur des modèles (MBSE), jusqu’aux besoins d’intégration et de tests, en passant par les appels d’offres pour organiser leur choix de sous-traitance avec les acteurs du new space.

Au-delà de l’originalité pédagogique des CubeSats, la popularité croissante de ces nanosatellites est une opportunité majeure pour les scientifiques. Ils offrent un accès à de nouvelles observations spatiales, y compris en accompagnement des missions traditionnelles d’exploration.

La Région Île-de-France finance des projets de recherche relevant de Domaines d’intérêt majeur et s’engage à travers le dispositif Paris Région Phd pour le développement du doctorat et de la formation par la recherche en cofinançant 100 contrats doctoraux d’ici 2022. Pour en savoir plus, visitez iledefrance.fr/education-recherche.