Claire Dederer est l’autrice d’un livre sur le réalisateur Roman Polanski. Il y a quarante-cinq ans, Polanski a fui les États-Unis après avoir plaidé coupable pour relations sexuelles illégales avec une mineure.

Samantha Galley (aujourd’hui Geimer), qui avait 13 ans en 1977 lorsqu’elle a déclaré avoir été droguée et violée par le réalisateur, a raconté sa version de l’histoire à de nombreuses reprises, notamment dans ses mémoires de 2013 _La fille : ma vie dans l’ombre de Roman Polanski _.

Geimer a pardonné à Polanski. Et le mois dernier, dans une interview avec la femme du réalisateur, Emmanuelle Seigner, elle a réaffirmé « ce qui s’est passé avec Polanski n’a jamais été un gros problème pour moi ». Ce qui lui pèse, c’est d’avoir à en parler, encore et encore.

Claire Dederer, qui a commencé sa vie d’autrice en tant que critique de cinéma, est une admiratrice de Polanski depuis longtemps. Mais pour elle, Polanski représente un gros problème. Car, plus que tout autre personnage contemporain, affirme Dederer, c’est Polanski qui rassemble comme personne les forces de « l’absolu de la monstruosité et de l’absolu du génie ».

Elle savait qu’écrire un livre sur Polanski serait compliqué – c’est justement pour ça qu’elle s’est lancée dans l’aventure. Mais en cours de route, son projet s’est transformé en Monsters : A Fan’s Dilemma (Monstres : le dilemme d’une fan, non traduit en français, NDLR). Un ouvrage passionnant de critique culturelle féministe essentiel pour celles et ceux d’entre nous qui se débattent avec les questions éthiques liées à ces artistes problématiques.

Tout le monde peut citer au moins une idole déchue, quelqu’un il ou elle admirait et dont l’œuvre est désormais devenue « infréquentable ».

Dederer reconnaît le génie de Polanski, oui, mais savoir ce qui est arrivé à Geimer a également changé sa façon de considérer ses œuvres. Dans son essai, elle s’intéresse aussi au terme « génie » et à l’expression « culture de l’annulation », en explorant leurs limites.

Read more: Friday essay: Barry Humphries' humour is now history – that's the fate of topical, satirical comedy

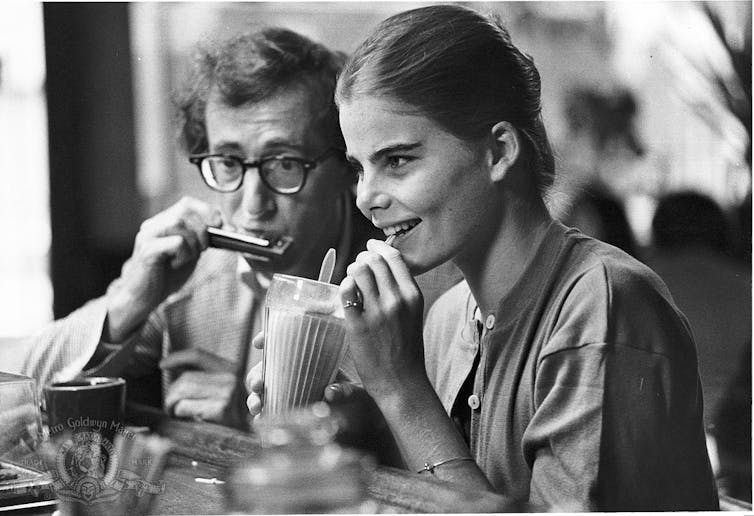

« Je me sentais comme Woody Allen »

Parmi mes propres idoles déchues, il y a le réalisateur Woody Allen, qui est aussi l’une des idoles de Dederer. « Quand j’étais jeune », se souvient-elle, « je me sentais comme Woody Allen. J’avais l’intuition ou la conviction qu’il me représentait à l’écran. Il était moi. C’était l’un des aspects particuliers de son génie – cette capacité à se substituer au public ».

J’ai moi aussi eu un jour l’impression d’être Woody Allen – j’étais une adolescente vivant dans la banlieue ouest de Sydney, et lui était un New-Yorkais juif d’âge moyen qui jouait de la clarinette dans un club de jazz tous les lundis soirs. Mais d’une certaine manière, comme Dederer, je m’identifiais à lui. J’aspirais également à vivre un jour à Manhattan dans un appartement rempli de livres à proximité de Central Park. Ma vie future serait pleine de dîners, de liaisons amoureuses, de séances de psy et de répliques brillantes.

Pour Dederer, les révélations sur la relation d’Allen avec la fille adoptive de sa femme d’alors, Mia Farrow, Soon-Yi Previn, ont été vécues comme une « terrible trahison à [son] égard ». Il était passé du statut de « l’un de nous, l’impuissant » à celui de « prédateur ».

Mes propres sentiments étaient plus flous, et ça m’arrangeait bien que la qualité de ses films commence à se dégrader en même temps que sa réputation. Lorsque le récit de sa fille Dylan Farrow sur les abus sexuels qu’il aurait commis sur elle a commencé à être largement diffusé – Allen a longtemps nié ces allégations – je n’étais plus fan du réalisateur.

Entre la Lettre ouverte de Dylan Farrow sur Allen, publiée dans le New York Times en 2014 (et toujours disponible en ligne, avec plus de 3500 commentaires), et la série documentaire de HBO Allen v. Farrow, diffusée pour la première fois début 2021, le phénomène #MeToo est devenu viral.

Le fils de Woody Allen et frère de Dylan, Ronan, a été l’un des journalistes qui ont contribué à exposer l’ampleur stupéfiante des abus perpétrés par le producteur de cinéma Harvey Weinstein, qui purge aujourd’hui de multiples peines de prison.

La tache

Dans ce contexte, le livre de Dederer peut être considéré à la fois comme tombant à pic et un peu tardif. Pourtant, comme le montre son article de 2017 dans la Paris Review « Que faire de l’art des hommes monstrueux ? », elle a commencé à explorer la question bien avant que #MeToo ne devienne viral.

En mêlant mémoires, critique culturelle et analyse féministe, Dederer propose une forme hybride encore plus ambitieuse, glissante et compliquée que la réflexion ébauchée dans ce premier article.

Sentant dans le « théâtre psychique de la condamnation publique » des célébrités disgraciées une « sorte de détournement élaboré » ou de déviation, Dederer préfère tourner son regard vers le public, à commercer par elle-même.

Monsters suit une logique intuitive, guidée par le sens changeant qu’a Dederer de son propre projet. Au début, elle revoit les films de Roman Polanski, un exercice qui confirme son talent mais ne soulage pas sa conscience. « Polanski ne poserait aucun problème au spectateur, note-t-elle, si les films étaient mauvais. Mais ils ne le sont pas ».

D’emblée, la question « peut-on séparer l’art de l’artiste ? » en ouvre d’autres, plus intéressantes : qui est-ce « on » qui sous-entend qu’une telle séparation est possible, ou souhaitable ?

Lorsque Dederer revient sur Annie Hall (1977), le film d’Allen qui a remporté plusieurs Oscars, elle déclare qu’il s’agit du « plus grand film comique du vingtième siècle » – une évaluation critique dont elle se moquera plus tard pour sa grandiloquence, car elle n’est pas ce genre de critique.

Il n’est pas surprenant que l’autre « classique » de la période de gloire d’Allen, Manhattan (1979) – dans lequel Isaac, le personnage d’Allen, aime l’adolescente Tracy, jouée par Mariel Hemingway – ne s’en sort pas aussi bien.

Ses amies partagent ses sentiments et ses émotions « compliquées ». Pour de nombreux hommes blancs plus âgés qu’elle, Manhattan reste une œuvre de génie sans équivoque, qui n’est pas entachée par sa proximité avec la vie réelle du réalisateur.

Dès les premiers chapitres sur Polanski et Allen, Dederer s’engage dans toutes sortes de directions productives. Presque immédiatement, elle sape son propre titre, en présentant des arguments convaincants en faveur de la métaphore de la « tache » comme une alternative plus appropriée au « monstre » débordant de rage.

Vénérer les rock stars

La catégorie toujours masculiniste du « génie », incarnée par exemple par Pablo Picasso et Ernest Hemingway, est examinée par l’autrice en tant que produit des médias de masse, dont l’héritage est particulièrement évident dans la vénération des rock stars, pour la plupart des hommes blancs.

À plusieurs reprises, Dederer évoque David Bowie, qui, dans sa vie (et maintenant à titre posthume), a largement échappé à l’atteinte à sa réputation pour avoir potentiellement eu des relations sexuelles avec des groupies mineures. Elle le fait par curiosité et non pour le condamner, et avec le sentiment de sa propre complicité en tant que fan.

Des stars du rock comme Bowie, Jimmy Page de Led Zeppelin et Mick Jagger – qui ont tous apparemment couché avec l’adolescente Lori Mattix dans les années 1970, pour ne citer qu’un exemple très médiatisé – ont, bien sûr, souvent été excusés pour leur mauvais comportement en invoquant le fait qu’il s’agissait d’une époque différente.

Cet argument repose sur l’hypothèse selon laquelle nous vivrions dans un présent plus éclairé, mais il est permis d’en douter ; il faut du moins y réfléchir.

Claire Dederer met également en lumière les souches persistantes d’antisémitisme et de racisme, y compris l’amnésie historique concernant des personnages tels que Virginia Woolf, dont les journaux intimes étaient « truffés » de « remarques antisémites désinvoltes ». Lorsque Dederer parle de Woolf avec une amie juive, celle-ci lui répond : « Si nous abandonnons les [artistes] antisémites, nous devrons abandonner tout le monde ».

Le féminisme de l’autrice, au départ, est un féminisme vertueux, critique et punitif – ou blanc, libéral et carcéral. En conséquence, elle décrit son féminisme et son désir d’être « manifestement bonne » comme « entrant en conflit » avec son désir d’être une « citoyenne du monde de l’art » et ses convictions politiques « de plus en plus à gauche ». Cependant, si ces distinctions peuvent être aveugles à la longue histoire du féminisme de gauche (par exemple), elles se dissolvent également au fur et à mesure que le livre avance.

La revendication du « je » dans la critique

Dans le chapitre le plus important du livre, Dederer partage sa propre histoire en tant que critique culturelle. Il s’agit d’une contribution importante à la critique féministe, notamment parce que Dederer remet en question le modèle phallocentrique du critique, cette « sorte de prêtre » qui dispense des « déclarations critiques » comme s’il s’agissait d’un évangile.

C’est contre cette posture, dans l’esprit de critiques comme Vivian Gornick, qu’elle revendique le « je », la critique comme « implacablement, fièrement subjective ». Les défis féministes de ce type ne sont pas nouveaux, mais les idées de Dederer sont fraîches, bienvenues et bien formulées.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Les critiques qui dissimulent leurs opinions sous « l’habit de l’autorité », nous rappelle-t-elle, font partie du problème. « La consommation d’une œuvre d’art », conclut Mme Dederer, implique « la rencontre de deux biographies : celle de l’artiste, qui peut perturber l’observation de l’œuvre, et celle du spectateur, qui peut façonner l’observation de l’œuvre ».

Un autre chapitre remarquable se concentre sur sa relecture du roman le plus célèbre de Vladimir Nabokov, Lolita (1955). Si Picasso et Hemingway ont été largement épargnés, de leur temps, par l’amalgame entre l’art et l’artiste, Nabokov n’a pas eu cette chance. En écrivant du point de vue de Humbert Humbert, « le violeur d’enfants », l’auteur a été largement considéré comme étant lui-même un « monstre ».

Dederer a lu Lolita pour la première fois à l’âge de 13 ans et en a été « horrifiée », notamment parce que Lolita elle-même ne semblait pas être un « vrai personnage », mais seulement une « absence ». L’adulte Dederer finit par comprendre que c’est peut-être précisément le but recherché, que Lolita est « le portrait de l’anéantissement d’une jeune fille ». Dederer ne renie pas pour autant l’adolescente qu’elle était, qui, après tout, était sur la bonne voie.

Elle prend également au sérieux les enfants qui ont grandi en étant obsédés par Harry Potter et les observations de ses enfants et de leurs amis. Elle remarque que ses enfants ne sont pas torturés par le cas Picasso de la même manière qu’elle, voire pas du tout. Lors d’une exposition de ses œuvres organisée pour raconter l’histoire de « Picasso en tant que trou du cul », ils demandent à partir.

« Peut-être que je ne suis pas assez monstrueuse »

La maternité est un thème central dans Monsters. Douée pour l’autobiographie, Dederer s’appuie sur ses précédents livres Poser : My Life in Twenty-three Yoga Poses (2010) et Love and Trouble : A Midlife Reckoning (2017) pour partager son expérience d’« écrivain-mère » et les dilemmes qui en découlent.

Contemplant sa carrière d’écrivain, Dederer se dit « Peut-être que je ne suis pas assez monstrueuse. Toutes les mères écrivains que je connais se sont posé la question : Si j’étais plus égoïste, mon travail serait-il meilleur ? »

La version féminine du monstrueux artiste masculin, prédateur sexuel, nous dit Dederer, c’est la mère qui abandonne ses enfants – et ces « monstres féminins » sont beaucoup moins nombreux. Dederer raconte cinq semaines conflictuelles passées dans une retraite d’artistes à Marfa, au Texas, et associe ce séjour aux « mères abandonnantes » : l’écrivaine Doris Lessing (qui, à 23 ans, a laissé ses deux bambins derrière elle dans ce qui était alors la Rhodésie, aujourd’hui le Zimbabwe, pour s’installer à Londres) et l’autrice-compositrice-interprète Joni Mitchell, qui, alors qu’elle était une chanteuse de folk sans ressources, a confié sa petite fille en adoption. Dederer encourage ainsi les lecteurs à contempler les résistances culturelles tenaces et les obstacles à la liberté artistique des femmes.

Dederer crée un espace pour l’ambivalence maternelle et revendique l’ambition féminine. Ces chapitres sur la maternité sont parsemés de perles – comme l’évocation cinématographique de Jane Campion dans son biopic de 1990 Un ange à ma table sur l’écrivaine Janet Frame (qui n’a pas eu d’enfants) se complaisant dans sa solitude d’écrivain après des années passées dans un hôpital psychiatrique. Mais pour moi, ces passages sont plus prévisibles, moins convaincants et même étrangement rétrogrades par endroits, d’autant plus que la notion binaire mère/non-mère n’est pratiquement pas évoquée.

J’aurais aimé que Dederer ait élargi son champ d’investigation (Sylvia Plath – encore ?) et qu’elle ait davantage remis en question certaines de ses propres hypothèses. Les vies de Toni Morrison ou de Cate Blanchett, par exemple – des mères-artistes de génie – jetteraient certainement un nouvel éclairage sur les dilemmes que Dederer considère comme endémiques et perpétuels chez les « mères-écrivains » comme elle et ses amies.

L’ambition féminine, par exemple, est-elle encore si largement et uniformément découragée ? Et qu’en est-il des modèles moins hétéronormatifs de maternité et de parentalité qui offrent des alternatives et qui sont attaqués partout aux États-Unis par des conservateurs qui les jugent monstrueux ?

Nos propres monstres

Quoi qu’il en soit, Monsters est, dans son ensemble, une lecture merveilleusement riche, renforcée par la subjectivité sans équivoque de Dederer. Mais il ne se limite pas non plus à sa vision du monde ou à son canon d’idoles déchues ou « souillées ». Ses artistes préférés (anciens ou actuels) ne correspondent peut-être pas aux vôtres, mais la lecture de Monsters vous fera certainement penser à vos propres « idoles ».

Après avoir lu le chapitre sur Woody Allen, je me suis retrouvée à parcourir les étagères à la recherche de mon exemplaire de Getting Even (1971), son recueil classique de nouvelles comiques. Il comprend « A Twenties Memory », dans lequel Allen se moque allègrement de certains des « génies » dont il est question dans le livre de Dederer : Picasso et Hemingway, entre autres. Mais je ne l’ai pas retrouvé – j’ai dû le jeter, comme les personnes décrites dans Monsters qui ont fait de même avec leurs livres et films d’Allen.

Tout au long de l’ouvrage, Dederer s’associe à d’autres personnes qui ont dû affronter leurs réactions émotionnelles contradictoires face à l’art et à la vie d’hommes monstrueux bien-aimés, comme Pearl Cleage sur Miles Davis (musicien qui, comme le note Dederer, « a écrit franchement » dans son autobiographie de 1989, qu’il battait ses femmes). Le livre trabscrit des conversations et les inspire aussi. Depuis que je l’ai lu, j’ai parlé à un certain nombre d’amis de nos sentiments mitigés à l’égard de Woody Allen – y compris des hommes. Il était très populaire auprès de la génération X, tout comme Johnny Depp (mais je ne m’étendrai pas sur ce sujet…).

Et puis il y a Morrissey, l’ancien chanteur des Smiths (le plus grand groupe du 20e siècle !). Il n’est pas mentionné par Dederer, mais il est – pour moi, et au moins cinq autres personnes que je connais – notre « monstre » le plus aimé.

Dans le cas de Morrissey, ce ne sont pas les abus sexuels qui ont « entaché » sa réputation et l’héritage des Smiths, mais son virage néo-fasciste d’extrême droite (bien que j’aie découvert depuis, après une rapide recherche, que « Moz », comme on l’appelait affectueusement, a également blâmé les victimes qui auraient été abusées par Kevin Spacey et Harvey Weinstein).

Le musicien anglais Billy Bragg a saisi une part du désespoir et de la rage ressentis par les fans de Morrissey lorsqu’il a décrit le chanteur comme « l’Oswald Mosley de la pop », un artiste qui a trahi ses fans et donné du pouvoir « aux personnes mêmes auxquelles les fans des Smiths s’opposent ».

La nuit où j’ai appris la mort de la reine Élisabeth II, j’ai fait quelque chose que je n’avais pas fait depuis longtemps : j’ai visionné sur You Tube la vidéo réalisée par Derek-Jarman de la chanson The Queen Is Dead des Smiths. Puis j’ai envoyé un message à un ami : « J’ai le droit d'écouter The Smiths ce soir ! » Depuis, je les écoute régulièrement.

Pour Dederer, il faut accorder du répit aux fans torturés, en rappelant que dans un monde capitaliste, nos choix de consommation culturelle « ne résoudront rien ». Nous « n’avons pas besoin d’avoir une grande théorie unifiée sur Michael Jackson », écrit-elle. J’ai gloussé en lisant ce passage, me souvenant de ma récente redécouverte du catalogue des Smiths et de la joie contradictoire qu’elle m’a procurée.

Pour moi, ce qui a été le plus gratifiant dans la lecture de Monsters, c’est que Dederer décrit et comprend le plaisir et la douleur mêlés d’être un fan, une féministe, un critique et une personne avec son histoire unique et son imaginaire.

De manière plus générale, Monsters nous rappelle que des dilemmes tels que la manière dont nous devons nous souvenir de Picasso ne seront jamais entièrement résolus – ni par la « pensée », ni par un calcul moral qui pèserait les différentes variables de l’équation.

Ce à quoi nous pouvons prêter attention, cependant, c’est à la manière dont les affirmations péremptoires de « génie » continuent de s’imposer en cette prétendue époque de « cancel culture ». “