Pemuda yang duduk di ruang tunggu fasilitas neuroimaging (pemetaan otak) kami itu mengenakan celana jins dan sepatu olahraga. Ia tampak seperti orang Spanyol keturunan Maroko usia 20-an pada umumnya. Yassine* tidak bisa diam, mengobrol dengan asisten peneliti, dan tampak bersemangat. Dari luar, dia seperti pemuda Barcelona di Spanyol lainnya. Bedanya dia secara terbuka mau menggunakan kekerasan untuk tujuan jihad.

Saat dia kami minta menjalani serangkaian tes dan kuesioner, dia nyaris tidak bisa diam di kursinya. Ia berulangkali menyatakan kesediaannya pergi ke Suriah untuk bunuh diri. “Aku akan pergi besok, aku akan melakukannya besok,” katanya. Ketika kami tanya sejauh mana niatnya, ia menjawab, “Syaratnya, kita pergi bersama. Anda yang bayar tiketnya”, sambil mengedipkan mata dan tersenyum. Kalau sudah begitu, dia tidak seperti pejuang dan provokator ekstremis asing. Ia menikmati mengumpat kami seenaknya dan menunjukkan jari tengah ketika ia pergi. Tapi tetap saja, Yassine setuju untuk membiarkan kami memindai otaknya–untuk studi pemindaian otak pertama tentang radikalisasi.

Bayangkan diri Anda menjadi seorang pemuda Muslim, di jalanan di Barcelona, lalu Anda didekati oleh orang tidak dikenal yang menanyakan apakah mereka dapat mensurvei Anda. Survei ini berkaitan dengan nilai-nilai agama, politik dan budaya Anda. Kedengarannya biasa saja, tapi survei dilakukan ketika Negara Islam (IS) atau ISIS sedang jaya-jayanya di Suriah dan Irak; dan survei ini mencakup pertanyaan tentang apakah mereka setuju dengan pendirian negara Islam di seluruh dunia, pemberlakuan hukum syariah yang ketat, dan melibatkan diri dalam jihad bersenjata.

Anda kemudian diberi tahu alasan untuk survei ini adalah untuk menemukan orang yang cocok untuk dipindai otaknya.

Nyatanya, beberapa orang yang kami temukan itu adalah beberapa orang-orang yang dianggap paling radikal; sebuah kenyataan yang hanya terungkap dalam tanya-jawab setelah eksperimen dilakukan. Yang mengejutkan kami, proses pemindaian otak ini ternyata menggelitik minat mereka.

Tanggapan para peserta beragam, mulai dari merasa resah: “Anda pikir ada sesuatu yang salah dengan otak saya?”, hingga merasa bangga: “Pasti ada sesuatu yang berbeda tentang otak saya.” Bahkan mereka yang paling keras mendukung jihad menjadi penasaran dan mulai mengajukan pertanyaan tentang bagaimana otak bekerja, apa yang kami temukan dalam penelitian lain, dan apa implikasinya pada penelitian ini.

Beberapa bahkan berencana meminta saran medis kepada kami (kami harus menjelaskan bahwa kami bukan dokter). Setelah puas bertanya tentang manfaat ilmiah dari penelitian kami, sebagian besar setuju untuk berpartisipasi.

Seperti yang dikatakan Ahmed*, seorang imigran Pakistan berusia 31 tahun dan pendukung setia Al Qaeda, kepada kami: “Orang-orang seperti kami, otak kami sangat berbeda. Anda tidak dapat membandingkan kami dengan orang lain. Tapi silakan dan coba saja. Yang Anda lakukan sangat menarik. ”

Namun dia memiliki satu syarat yang sangat penting untuk dipenuhi sebelum menyetujui untuk terlibat. Dia mendekat, seolah-olah takut didengar orang, dan berbisik, “Boleh saya minta gambar otak saya? Untuk bukti ke ibu saya, saya benar-benar punya otak.” Humor dari para peserta kami ini tak ada habisnya.

Kami melakukan dua studi terkait otak di Barcelona antara tahun 2014 dan 2017. Spanyol adalah salah satu negara Eropa yang sering menjadi sasaran serangan teror, baik yang gagal maupun berhasil. Daerah Barcelona dan sekitarnya menjadi pusat rekrutmen orang-orang radikal. Faktanya, selama penelitian lapangan kami, terjadi serangan terkait ISIS di Barcelona dan Cambrils pada Agustus 2017 yang menewaskan 16 dan melukai 152 warga sipil.

Mengingat tujuan kami adalah mempelajari kemauan seseorang untuk terlibat dalam kekerasan demi nilai-nilai budaya dan agama, kami membutuhkan sampel orang-orang dengan latar belakang budaya dan bahasa yang sama. Jadi, kami merekrut laki-laki Muslim Sunni yang berasal dari Maroko dan Pakistan (dua kelompok Muslim Sunni terbesar di provinsi Barcelona) untuk berpartisipasi dalam penelitian kami.

Terlepas dari penelitian yang telah dilakukan bertahun-tahun, publik masih dipengaruhi pemikiran yang terlalu sederhana tentang ekstremisme dengan kekerasan.

Di satu sisi, ada pemikiran yang ingin mereduksi radikalisasi menjadi “penyakit” individu. Dalam pandangan ini, orang yang menjadi teroris dianggap memiliki penyakit mental, memiliki IQ (kecerdasan intelektual) rendah, atau gangguan kepribadian.

Di sisi lainnya, ada yang mengabaikan individu sama sekali dan menjelaskan bahwa teroris dihasilkan oleh faktor lingkungan - misalnya kemiskinan, marginalisasi, atau “pencucian otak” oleh propaganda online.

Jadi penyebab radikalisasi cenderung dilihat karena karakteristik individu atau murni faktor sosial. Dan tentu saja, tak satu pun dari penggambaran ini benar. Kami justru mencoba untuk memahami interaksi antara faktor-faktor ini.

Nilai sakral

Kami adalah bagian dari tim peneliti internasional, Artis International, yang telah mempelajari suatu hal yang disebut “nilai-nilai sakral” dan perannya dalam konflik kekerasan di seluruh dunia. Nilai sakral adalah nilai moral yang tidak dapat ditawar dan tidak dapat diganggu gugat. Anda tidak akan menukarnya dengan materi. Terlepas dari label “sakral”, nilai-nilai ini tidak harus bersifat religius.

Misalnya, sebagian besar pembaca bisa jadi meyakini kebebasan individu adalah hak dasar seseorang. Kalau di seluruh dunia ada jaminan bahwa semua orang dijamin akan makmur secara ekonomi dan individu, namun dengan syarat ada sebagian kecil orang yang harus diperbudak, apa Anda akan setuju? Kalau tidak, berarti anti-perbudakan adalah nilai sakral bagi Anda.

Kami telah mempelajari nilai-nilai sakral dalam berbagai konflik, dari negara-bangsa seperti Israel dan Palestina, India dan Pakistan, dan Iran dan Amerika Serikat hingga kelompok-kelompok sub-negara, seperti Milisi Kurdi dan ISIS/Al-Qaeda.

Kami juga meneliti konflik tanpa kekerasan seperti gerakan separatis Catalonia di Spanyol. Nilai-nilai sakral yang mendorong konflik-konflik ini adalah nilai-nilai yang dianggap (atau memang sebenarnya) dipertentangkan.

Mulai dari hak Israel untuk eksis, kedaulatan Palestina, atau masa depan Kashmir, hingga kebangkitan kekhalifahan, ketika orang-orang merasa nilai-nilai sakral mereka terancam, mereka akan memperjuangkannya. Ini bisa terjadi baik untuk nilai-nilai yang telah lama dipegang atau nilai-nilai baru yang diadopsi sebagai bagian dari proses radikalisasi mereka. Ancaman-ancaman ini bahkan bisa abstrak: pemusnahan budaya, misalnya. Seorang imam di Barcelona yang terlibat dalam serangan teroris yang gagal pada 2008 berkata pada kami:

Terserah Anda mau bilang apa Al-Qaeda, Taliban, atau lainnya. Jika budaya kami nanti terbukti bertahan dari modernitas, itu berkat kelompok-kelompok ini.

Dalam kasus radikalisasi, penerimaan nilai-nilai ekstremis cukup memprihatinkan. Dan saat semakin banyak dari nilai-nilai ini menjadi sakral, kecenderungan terhadap kekerasan meningkat dan peluang deradikalisasi menjadi berkurang.

Pengasingan sosial

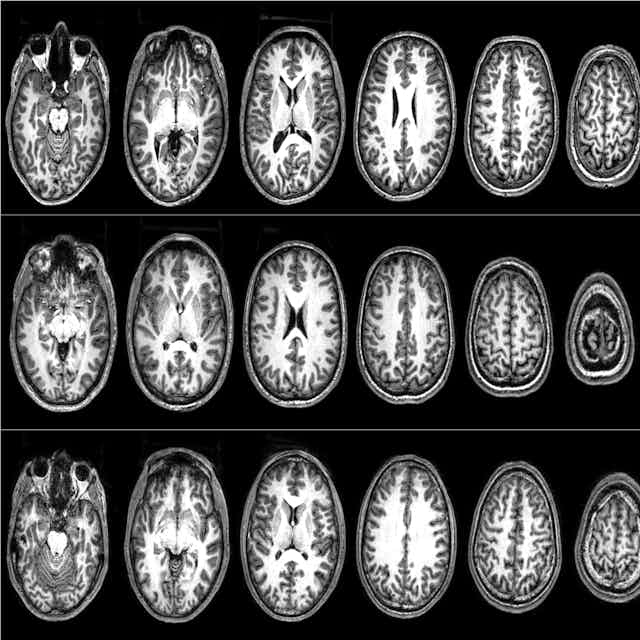

Dalam proses pemindaian otak, kami menggunakan alat yang disebut pencitraan resonansi magnetik fungsional (fMRI) yang merekam dan mengidentifikasi area otak mana yang aktif selama kegiatan tertentu. Penelitian fMRI pertama kami mengeksplorasi apa yang bisa membuat nilai-nilai non-sakral berubah jadi sakral.

Setelah melakukan 535 survei terhadap pemuda-pemuda asal Maroko di Barcelona, kami merekrut 38 peserta yang secara terbuka mengatakan mereka mau terlibat dalam aksi kekerasan untuk tujuan jihad.

Para pemuda ini diminta untuk memainkan “Cyberball”, sebuah permainan video tempat mereka dan tiga pemain Spanyol laki-laki muda lainnya akan memberikan bola virtual satu sama lain. Sampai sesi akhir, mereka tidak diberi tahu bahwa para pemain Spanyol lain itu murni virtual, bukan dimainkan oleh orang sungguhan.

Setengah dari peserta ini kemudian “dikucilkan secara sosial” saat para pemain Spanyol berhenti memberikan umpan kepada pemain Maroko dan hanya bermain di antara mereka sendiri. Setengah lainnya terus mendapatkan bola. Kemudian, baik peserta yang dikucilkan dan yang tidak, kami pindai otaknya, agar kami dapat mengukur kesediaan mereka untuk berjuang sampai mati untuk nilai-nilai sakral mereka (misalnya, melarang kartun nabi, melarang pernikahan gay) dan nilai-nilai penting tetapi tidak sakral bagi mereka (perempuan yang mengenakan niqab, ajaran Islam di sekolah) yang dipastikan sebelumnya dalam survei.

Tidak mengejutkan, peserta menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk memperjuangkan dan bahkan mati demi nilai-nilai sakral dibandingkan non-sakral. Secara neurologis, nilai sakral mengaktifkan girus frontal inferior (GFI) kiri atau area tempat pemrosesan aturan dan berkorelasi dengan nilai sakral seperti telah ditemukan pada penelitian mahasiswa di Amerika Serikat.

Namun mereka yang diasingkan dalam permainan meningkatkan kesediaan mereka untuk berjuang sampai mati untuk nilai-nilai non-sakral mereka, dan GFI kiri menjadi diaktifkan bahkan selama pemrosesan nilai non-sakral.

Dengan kata lain, pengucilan sosial membuat nilai-nilai non-sakral menjadi seperti nilai-nilai sakral. Perubahan mengkhawatirkan ini menunjukkan bahwa pengucilan sosial berkontribusi dalam menjadikan sikap seseorang kurang luwes dan meningkatkan kecenderungan terhadap kekerasan. Ketika nilai-nilai non-sakral menjadi nilai-nilai sakral yang dipegang penuh, prospeknya suram: tidak ada penelitian yang dapat menunjukkan bagaimana cara menghilangkan kesakralan nilai tersebut.

Sangat radikal

Bahkan jika kita tidak bisa menghilangkan nilai-nilai sakral, mungkin kita masih bisa menarik orang yang sangat radikal terhindar dari kekerasan. Itu yang kami coba telusuri dalam studi pemindaian otak kedua. Setelah mensurvei 146 laki-laki Pakistan dari komunitas kecil dan erat di Barcelona, kami merekrut 30 peserta yang secara eksplisit mendukung rekanan Al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba. Mereka mendukung kekerasan terhadap Barat, mendukung jihad terhadap Barat, dan menyatakan mereka akan bersedia melakukan kekerasan atas nama jihad bersenjata. Peserta ini lebih teradikalisasi daripada peserta penelitian kami sebelumnya.

Pada bagian pertama penelitian, gambar otak mereka dipindai ketika mereka sedang mengisi tingkat kesediaan mereka untuk berjuang dan mati untuk nilai-nilai sakral dan non-sakral mereka. Partisipan yang kedua menunjukkan pola aktivitas saraf yang berbeda dari orang Maroko dalam penelitian pertama kami yang menunjukkan pola yang sama dengan mahasiswa Amerika Serikat.

Ketika orang-orang Pakistan yang sangat teradikalisasi ini mengungkapkan nilai-nilai sakral mereka, ada sebuah jaringan yang mencakup korteks prefrontal dorsolateral (DLPFC)–bagian otak yang berhubungan dengan pertimbangan untung rugi–menjadi tidak aktif. Ketika mereka menyatakan keinginan yang tinggi untuk berjuang sampai mati untuk nilai-nilai mereka, kami menemukan bagian dari otak yang terkait dengan penilaian subjektif (korteks prefrontal ventromedial (vmPFC)) menjadi aktif. Dalam kehidupan sehari-hari, DLPFC dan vmPFC bekerja bersamaan ketika membuat keputusan.

Sebuah analisis lanjutan menemukan bahwa kedua wilayah otak ini sangat terhubung ketika partisipan memiliki kemauan untuk berjuang sampai mati–dalam arti, nilai subjektif diatur oleh mekanisme kontrol keputusan. Akan tetapi ketika mereka menyatakan keinginan yang tinggi untuk berjuang sampai mati, kami menemukan bahwa kedua wilayah ini berkurang keterhubungannya. Ini menunjukkan bahwa, ketika seseorang siap untuk membunuh dan dibunuh untuk membela suatu ide, mereka tidak lagi menggunakan mekanisme kontrol keputusan yang biasanya terlibat dalam penalaran yang hati-hati.

Mereka pada dasarnya menonaktifkan bagian otak mereka ini. Namun, kesediaan mereka untuk berjuang sampai mati semakin rendah saat bagian yang berkaitan dengan penalaran yang hati-hati dan subjektif mereka terhubung kembali. Jadi mekanisme apa yang membawa orang untuk menurunkan kesediaan mereka untuk berjuang sampai demi suatu alasan?

Pengaruh teman sebaya

Di bagian kedua penelitian kami, dalam proses pemindaian, para peserta kembali ditunjukkan tiap-tiap nilai dengan skor penilaian mereka sendiri tetapi kali ini mereka dapat menekan sebuah tombol untuk melihat kesediaan rata-rata untuk berjuang dan mati di peringkat rekan-rekan mereka. Apa yang tidak mereka katakan adalah bahwa peringkat rata-rata ini adalah sebuah rekaan dan merupakan manipulasi eksperimental dengan pembagian acak secara merata antara peringkat yang lebih rendah, sama, atau lebih tinggi.

Ketika mereka keluar dari mesin pemindai, mereka sekali lagi menilai kesediaan mereka untuk berjuang sampai mati untuk setiap nilai. Dalam wawancara dan survei pasca-pemindaian, para peserta menyatakan bahwa mereka terkejut dan bahkan marah ketika rekan-rekan mereka tidak mau menggunakan kekerasan seperti mereka.

Meskipun demikian, kami menemukan bahwa orang-orang menurunkan kesediaan mereka untuk berjuang sampai mati demi nilai-nilai sakral dan non-sakral ketika melihat respons rekan-rekan mereka. Perubahan ini berkorelasi dengan peningkatan aktivasi DLPFC di otak. Jalur penalaran hati-hati mereka dibuka kembali.

Radikal ‘normal’

Jadi, bagaimana penjelasan ini disandingkan dengan dua pemikiran sederhana di atas?

Mari kita ambil anggapan bahwa semuanya bermuara pada karakteristik individu. Ketika kami memberi semua peserta serangkaian tes untuk mengukur IQ mereka, menilai ada tidaknya gangguan mental, dan mengukur kepribadian mereka. Mereka semua “normal”.

Kami juga menemukan pemikiran bahwa radikalisasi hanya berasal dari kondisi sosial atau lingkungan itu cacat. Penelitian kami tidak menemukan hubungan antara faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan dan dukungan untuk ide-ide atau kelompok-kelompok ekstremis. Gambaran yang mulai muncul dari penelitian kami adalah gambaran yang lebih rumit–dan ini memiliki beragam implikasi pada kebijakan.

Studi pertama kami menunjukkan bahwa pengucilan sosial dapat berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai keras yang mendorong kemauan mereka untuk terlibat dalam kekerasan. Ini konsisten dengan penelitian lain tentang pengucilan sosial seperti temuan survei, yang menunjukkan bahwa ketika Muslim Amerika terpinggirkan mendapat diskriminasi, mereka meningkatkan dukungan mereka untuk kelompok-kelompok radikal.

Tetapi pengucilan sosial tidak hanya berarti adanya pengalaman diskriminasi. Pengucilan sosial adalah fenomena yang jauh lebih luas dan lebih kompleks–perasaan seseorang bahwa mereka tidak menjadi bagian dalam masyarakat mereka sendiri.

Kelompok teroris merekrut anggota baru di seluruh dunia dengan memanfaatkan perasaan ini. Penelitian sebelumnya di Suriah, Somalia,, dan Nigeria telah menunjukkan bahwa perasaan dikucilkan dari kelompok agama, etnis, atau politik mendorong individu dan suku untuk bergabung dengan organisasi teroris.

Perasaan tidak didengar tidak mengarah pada radikalisasi dengan sendirinya, tetapi perasaan itu menciptakan celah sosial yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis lokal dengan mengklaim mereka berjuang atas nama mereka, kelompok-kelompok yang kehilangan haknya.

Perasaan dikucilkan oleh orang-orang Arab Sunni di Irak pasca-invasi adalah faktor penting bagi kemenangan ISIS. Penelitian kami terhadap Mosul pasca-ISIS dan riset pendahuluan pada Raqqa pasca-ISIS menunjukkan bahwa orang-orang yang paling rentan terhadap perekrutan ISIS adalah mereka yang dikucilkan secara sosial. Ini bisa dijadikan modal untuk mendirikan kelompok serupa.

Negara-negara Barat memiliki komunitas terpinggirkan yang menjadi target rekrutmen kelompok jihadis dan ekstrem kanan. Di negara-negara inilah perasaan kehilangan hak terasa sangat kuat karena narasi masyarakat ini seakan didasarkan pada akses yang tidak bias terhadap mobilitas sosial dan kesetaraan.

Namun pada kenyataannya, pengalaman hidup dari komunitas yang terpinggirkan di Barat membuat mereka melihat klaim ini sebagai hal yang munafik. Kelompok-kelompok ekstremis memperburuk perasaan ini dengan narasi lain yang mempolarisasi mereka dari seluruh masyarakat sambil “memberdayakan” mereka dengan mengajaknya bergabung dengan revolusi melawan orang-orang yang meminggirkan mereka. Seperti yang dinyatakan oleh seorang anggota ISIS dalam penelitian kami yang sedang berlangsung:

Saya punya pilihan untuk “menjual barang dagangan” untuk sistem yang korup atau menjadi bagian dari revolusi menentangnya.

Semua ini menyiratkan bahwa kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang memfasilitasi inklusi sosial dapat berguna, salah satunya untuk membongkar isu yang paling dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis.

Pesan kontra

Penelitian kami juga menunjukkan potensi masalah dalam kebijakan anti-terorisme. Salah satu alat yang digunakan banyak pemerintah adalah kampanye pesan alternatif dan pesan kontra, seperti kampanye Stop-Djihadisme di Prancis. Kampanye semacam itu dibuat oleh organisasi masyarakat sipil yang didanai secara diam-diam oleh pemerintah.

Bentuknya sebagian besar merupakan pesan online yang mencoba untuk menumbangkan daya tarik kelompok-kelompok ekstremis dengan, dalam beberapa kasus, mendorong refleksi diri.

Penelitian kami menunjukkan bahwa jika area otak yang terkait dengan penalaran hati-hati tidak aktif untuk nilai-nilai sakral, maka pesan yang ditujukan untuk masalah ini mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, nilai-nilai sakral bersifat unik bagi individu. Ini menjadi tantangan bagi solusi alternatif yang disampaikan secara online dan didistribusikan secara massal dan menggunakan solusi menggunakan pesan kontra.

Radikalisasi yang berhasil, bahkan secara online, biasanya melibatkan interaksi orang-per-orang. Investigasi terbaru terhadap pejuang asing Barat yang pergi ke Suriah menemukan bahwa 90% dari mereka direkrut menggunakan interaksi sosial tatap muka atau online. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pesan online tanpa kontak fisik memainkan peran yang penting. Radikalisasi adalah proses sosial yang mendalam yang menjanjikan seseorang untuk memiliki rasa saling memiliki dan peran yang bermakna untuk perubahan sosial.

Namun, dorongan untuk menjadi agen perubahan sosial tidak perlu ditiadakan. Justru, seharusnya disalurkan kembali untuk tujuan positif. Jadi, alih-alih menggunakan pesan kontra yang sederhana, kebijakan harus diarahkan untuk melawan-keterlibatan dengan mendorong kegiatan yang mengembangkan rasa saling memiliki dan bertujuan hidup.

Inilah yang kami temukan dalam penelitian di Belgia yang sedang berlangsung tentang alasan beberapa jaringan pemuda tetap menolak ajakan bergabung ke dalam ISIS.

Salah satu perbedaan utama mereka adalah bagaimana teman sebaya yang tidak teradikalisasi terlibat dalam komunitas mereka. Mereka terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat secara sosial, seperti pendampingan kaum muda, membantu para tunawisma, membantu para pengungsi, atau melakukan aktivisme sosial seperti advokasi politik untuk komunitas mereka sendiri atau komunitas lainnya. Meskipun beberapa masih frustrasi, mereka tetap merasa memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan sosial. Semakin besar perasaan ini, semakin rendah daya tarik gerakan anti-kekuasaan yang melibatkan kekerasan.

Merasa terlibat

Eksperimen kami menunjukkan bahwa menciptakan masyarakat inklusif yang memberi kesempatan semua warga di dalamnya memiliki tujuan hidup dan rasa saling memiliki harus menjadi prioritas dalam perang melawan kekerasan politik. Radikalisasi adalah fenomena sosial yang harus diperangi secara sosial dengan bantuan pemerintahan secara inklusif, teman dan keluarga, dan media.

Kebijakan yang bertujuan untuk melepaskan para ekstremis dari jalur kekerasan mungkin, misalnya, akan bermanfaat dengan adanya bantuan dari teman-teman mereka yang tidak teradikalisasi. Selain itu, komunikasi strategis apa pun yang dapat meningkatkan persepsi di kalangan pemuda bahwa “teman-teman mereka menolak kekerasan politik” bisa membantu mencegah pecahnya ekstremisme pada masa depan.

Contohnya, Fahad, seorang pemuda karismatik yang kami temui selama kerja lapangan kami. Setiap minggunya, ia memiliki tujuan hidup yang baru: menjadi atlet, ilmuwan, seniman, bahkan politikus. Pada setiap kesempatan, orang tuanya yang konservatif menolak ambisinya. Dia mulai menutup diri, mengurangi waktu dengan teman-teman, dan lebih banyak berkeliaran di jalan-jalan Barcelona sendirian.

Suatu hari dia bertemu dengan seorang kenalan yang sudah diradikalisasi. Dalam beberapa minggu, sikap Fahad berubah. Tak lama setelah itu, dia menghilang. Akun media sosial dan bentuk komunikasi lain miliknya ditutup.

Beruntungnya, skenario terburuk ternyata tidak terjadi. Orang tuanya menjadi sadar akan perubahan dirinya yang baru dan memberinya solusi alternatif: jika ia bekerja paruh waktu dalam bisnis keluarganya maka ia boleh menghabiskan sisa waktunya mengejar ambisi karirnya. Ketika kesempatan tersebut diberikan, hal ini menghilangkan ketertarikan seseorang terhadap ideologi ekstremis. Ketika kami berkomunikasi lagi dengannya, Fahad memberi tahu kami betapa baik hidupnya dan bagaimana akhirnya dia merasa bahwa dia “benar-benar punya tempat di sini”.

Proses radikalisasi adalah suatu sistem kompleks yang tidak dapat hanya direduksi sebagai sesuatu yang hanya ada pada otak, perilaku, dan lingkungan. Ia berada pada irisan ketiganya. Penjelasan sederhana yang menyebut mereka sebagai “orang gila”, menyalahkan satu agama atau etnis, atau menyalahkan komunitas lokal justru mengaburkan solusi praktis dan justru mendorong proses rekrutmen oleh kelompok-kelompok teroris.

Sasaran kebijakan dalam melawan ekstremisme yang melibatkan kekerasan seharusnya adalah tercapainya masyarakat inklusif yang memiliki makna kegunaan dalam hidup.

*Semua nama telah diubah untuk melindungi identitas partisipan. Penelitian kami tunduk di bawah tinjauan etis akademis yang sangat ketat yang mengatur protokol agar melindungi peneliti, partisipan, dan masyarakat umum seperti yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat. Suatu hal yang meyakinkan orang-orang yang teradikalisasi untuk mau berbicara dengan kami adalah jaminan anonimitas mereka. Namun, jika kami merasa publik berada dalam bahaya, kami akan mengikuti protokol yang sesuai untuk memastikan keamanan.

Las Asimi Lumban Gaol menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.