L’éolien est aujourd’hui la deuxième source de production d’électricité renouvelable en France. La puissance électrique qu’elle génère a doublé entre 2014 et 2022. Si les installations terrestres sont largement développées (environ 8 000 éoliennes sur près de 2 000 sites), la dynamique de développement se porte désormais vers l’éolien en mer, avec des parcs en activité au large de Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et Fécamp, dix projets en cours de déploiement, et trois fermes-pilotes.

La France vise, à l’horizon 2050, une production électrique éolienne en mer correspondant à l’équivalent de 50 parcs. Mais leur installation soulève de nombreuses questions : où les installer ? Les modalités d’implantation sont un élément clé d’acceptation – ou à l’inverse, de contestation – par la population.

Distance à la côte, empiètement sur les espaces naturels protégés et les zones de pêche, retombées économiques sur le territoire à l’échelle locale, nationale ou internationale, plus ou moins forte concentration des parcs le long des côtes… Autant de critères qu’il convient de prendre en compte pour tracer la future carte des parcs éoliens potentiels.

Cette cartographie devrait être publiée au mois de septembre 2024, a annoncé le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire lors de sa visite aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire le 2 mai dernier. Elle est censée être alimentée par les travaux menés par la Commission nationale du débat public (CNDP) entre novembre et avril derniers.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Une enquête pour connaître les préférences

Au regard des enjeux, il est important que les pouvoirs publics aient une bonne connaissance des attentes du public concernant la localisation de ces futurs parcs éoliens.

Dans ce but, des économistes et géographes de Nantes Université, rassemblés au sein de la Chaire maritime, ont réalisé un questionnaire original destiné à savoir ce que souhaitent les Français sur la base de quatre critères :

la distance à la côte,

la superposition à d’autres enjeux économiques ou environnementaux (espace naturel protégé ou zone de pêche notamment),

le lien avec le territoire (localisation des emplois, provenance des matériaux utilisés…), qui se matérialise par la dimension locale, nationale ou internationale d’un projet,

et enfin la concentration en mer des parcs.

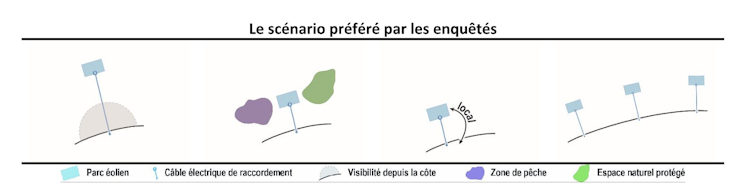

Pour mesurer les préférences relatives entre ces critères, l’étude s’est appuyée sur une approche visuelle. Chaque critère a été décomposé en trois modalités (par exemple, distance faible, moyenne et élevée) qui ont été décrites graphiquement

L’enquête a été réalisée en mars 2024 auprès de 2 400 personnes représentatives de la population française, pendant la période du débat public, mais sans lien avec celui-ci. Les principaux enseignements du rapport de recherche produit sont les suivants.

Distance et superposition aux enjeux existants

Invités à classer leurs préférences parmi les quatre critères, 43,4 % des enquêtés ont déclaré que la distance entre les parcs éoliens et la côte jouait le rôle le plus important. Le deuxième critère, par ordre de priorité, était la superposition à des zones de pêche ou des espaces naturels protégés (37,9 %).

À l’inverse, le lien avec le territoire (ancrage local, national ou international) et la concentration en mer des parcs ont été jugés moins importants. Moins de 20 % des sondés les ont estimés comme prioritaires.

Les enquêtés ont également évalué trois modalités d’implantation pour chaque critère :

Pour la distance, un fort éloignement des côtes était préféré par la majorité des sondés (58,1 %). Ils plébiscitaient par ailleurs très nettement l’absence de superposition avec d’autres enjeux environnementaux ou économiques (71,1 %). La superposition à un espace naturel protégé était la modalité la moins préférée.

Pour le lien avec le territoire, plus d’une personne interrogée sur deux (57,7 %) privilégiait une dimension locale (plutôt que nationale ou internationale).

Les préférences étaient plus hétérogènes pour la concentration : les enquêtés étaient à peu près aussi nombreux à privilégier une faible concentration (42,6 %) qu’une forte concentration (39,5 %) de parcs éoliens.

Les scénarios préférés

La combinaison des modalités classées au premier rang a ainsi permis de préciser les scénarios de développement de l’éolien en mer préférés par les sondés.

Sans réelle surprise, le scénario le plus fréquemment cité, dans 13,6 % des cas, combine une distance à la côte élevée, un lien local avec le territoire, une concentration forte des parcs éoliens en mer et une absence de superposition avec d’autres enjeux, comme des espaces naturels protégés ou des zones de pêche. Cette dernière modalité suscite un consensus très fort, puisqu’on la retrouve dans les dix premiers scénarios préférés.

Les individus questionnés ont été amenés à se prononcer directement sur des scénarios présentés sous forme graphique, qui correspondaient à diverses combinaisons de modalités. Il en est ressorti que :

les scénarios où les parcs étaient moyennement à très éloignés de la côte avaient 143 à 175 % plus de probabilité d’être retenus que ceux où les parcs étaient proches de la côte,

les scénarios où les parcs éoliens se superposaient avec un espace naturel protégé ou une zone de pêche avaient 45 % moins de probabilité d’être choisis que les autres,

la probabilité de retenir un scénario donné diminue de 10,8 % lorsque celui-ci affiche une dimension nationale et de 28,8 % lorsque le lien avec le territoire est international (plutôt que local),

enfin, la probabilité qu’un scénario soit choisi diminue de 13,7 % lorsque la concentration des parcs éoliens est moyenne et de 10,8 % lorsqu’elle est forte

Les préférences spatiales pour les parcs éoliens sont au final très tranchées. Les enquêtés souhaitent des parcs éoliens situés à une distance telle qu’ils ne soient pas visibles des côtes et qu’ils ne viennent pas interférer avec des enjeux déjà présents de type espaces naturels protégés ou zones de pêche.

Ils se prononcent également en défaveur de parcs éoliens qui ne seraient pas à l’échelle locale mais nationale ou internationale, tandis que les évidences sont moins claires pour la concentration le long des côtes. Ces préférences devraient être prises en considération pour les futurs choix de localisation des parcs éoliens que le pouvoir exécutif a prévu de construire.

Enthousiasme modéré pour l’éolien en mer

Dans le même temps, l’adhésion du grand public à l’éolien offshore interroge. Interrogés à la fin du questionnaire sur leur avis général sur le projet d’installer une cinquantaine de parcs éoliens le long des côtes françaises en 2050, un peu moins de la moitié des enquêtés se sont déclarés assez favorables (38,1 %) ou très favorables (10,5 %) au projet. Dans le même temps, trois enquêtés sur dix se sont déclarés défavorables (21,5 % assez opposés, 9,1 % très opposés).

Au global, la réponse est donc encore indécise. Si les femmes semblent y être davantage opposées que les hommes, les jeunes de moins de 30 ans sont les moins réticents (23,7 %) tandis que les plus de 60 ans sont les plus récalcitrants (34,2 %).

Ces degrés d’adhésion n’ont toutefois pas eu d’effet sur les préférences exprimées pendant l’enquête. Qu’ils se soient déclarés opposés ou favorables au développement des parcs éoliens en mer, les répondants ont affiché, dans tous les cas, une très forte préférence pour une distance importante à la côte et une absence de superposition à d’autres enjeux environnementaux ou économiques. Le lien avec le territoire (local, national ou international) et la concentration des parcs ont toujours joué un rôle secondaire.

Au final, ces résultats apparaissent compatibles avec la volonté des pouvoirs publics français de déployer la technologie des éoliennes flottantes. Celle-ci, pour laquelle plusieurs appels d’offres sont en cours, devrait faciliter l’installation de sites plus au large des côtes. Sa plus grande flexibilité autorise une construction dans des eaux plus profondes et devrait ainsi permettre plus aisément d’éviter des conflits d’utilisation de l’espace maritime.

Read more: Éolien marin : la France se jette enfin à l’eau