Chaque semaine, nos scientifiques répondent à vos questions.

N’hésitez pas à nous écrire pour poser la vôtre et nous trouverons la meilleure personne pour vous répondre.

Et bien sûr, les questions bêtes, ça n’existe pas !

« Le premier de la classe ignore le plaisir que prend le cancre à regarder par la fenêtre » (Robert Doisneau, 1986). Le rêveur peut se demander pourquoi il voit le papillon à travers la vitre mais le perd de vue dès qu’il passe derrière un mur. Pour le comprendre, interrogeons différents concepts issus de la physique.

D’abord, qu’entend-on par « transparence » ? Cela fait référence au fait qu’une vitre laisse passer la lumière sans la dévier, à l’inverse du papier calque translucide ou encore des murs opaques. Depuis les travaux d’Einstein, nous savons que la lumière est composée de « paquets » d’énergie appelés photons. Cette description permet de caractériser les couleurs de l’arc-en-ciel qui dépendent de l’énergie du photon : le rouge, à un bout du spectre, correspond à une énergie plus basse que le violet, à l’autre bout.

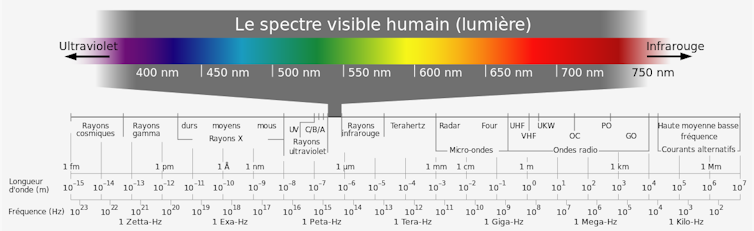

En plus des couleurs que nous voyons, on peut définir, pour des énergies inférieures au rouge, la lumière infrarouge ainsi que les ondes radio. De l’autre côté de l’arc-en-ciel, au-delà du violet, la lumière est dite ultra-violette (UV). Et ces différents types de lumière n’interagissent pas tous de la même manière avec la matière qui nous entoure. La vitre permet le passage des photons visibles à l’œil humain mais bloque en partie les photons UV et infrarouges. À l’inverse, les ondes radio sont capables de traverser les murs, pourtant opaques à la lumière visible.

Pour satisfaire votre curiosité :

Lumière absorbée ou transmise : une question d’énergie !

Commençons par zoomer sur une vitre principalement fabriquée à partir de silice, c’est-à-dire de sable. À l’échelle nanométrique, la vitre est constituée d’un ensemble dense d’atomes de silicium et d’oxygène séparés de quelques fractions de nanomètres. Dans ces conditions, comment des photons peuvent-ils sortir indemnes après avoir traversé plusieurs millimètres de verre ?

Zoomons encore plus sur les atomes. Ceux-ci possèdent un noyau entouré d’un nuage d’électrons : c’est ce dernier qui occupe la majorité du volume de l’atome. Pour se faire une idée de l’échelle, si l’atome était aussi grand que le Stade de France, son noyau ne serait que de la taille d’une groseille au centre du terrain. Grâce à la mécanique quantique, on sait que, dans un matériau composé d’atomes comme le verre, les électrons possèdent une énergie qui n’est pas laissée au hasard : certaines quantités d’énergie sont permises, et les autres sont interdites. De plus, certains électrons lient les atomes entre eux tels des ressorts, leur permettant de vibrer à des fréquences précises.

Lorsqu’un photon arrive sur une vitre ou sur un mur, trois cas de figure se présentent. Si le photon possède l’énergie adéquate pour faire monter un électron du matériau rencontré sur une bande d’énergie supérieure, le photon est alors « absorbé » et disparaît. Cela s’applique aux photons visibles qui rencontrent un mur. C’est aussi le cas des photons UV qui tentent de traverser une vitre, rendant difficile le bronzage à travers celle-ci.

De la même manière, si l’énergie du photon s’accorde avec l’énergie de vibration des atomes du matériau rencontré, le photon est également absorbé. C’est le cas pour certains photons infrarouges, ce qui rend impossible l’utilisation d’une caméra thermique à travers une vitre.

Mais si l’énergie du photon ne correspond ni à l’énergie requise pour déplacer un électron vers un niveau d’énergie supérieure ni à celle nécessaire pour interagir avec les vibrations des atomes, le photon traverse la matière sans être absorbé. C’est le cas des photons visibles à travers une vitre mais également des ondes radio à travers un mur. Cela nous permet d’écouter de la musique jouée dans un studio à distance depuis notre cuisine.

Le savoir-faire des verriers pour contrer la diffusion de la lumière

Mais alors, qu’est-ce qui distingue les grains de sable du verre ? Après tout, ils sont constitués des mêmes atomes. Pourtant, il est évident qu’on ne peut pas voir à travers un château de sable alors qu’on voit à travers la vitre. En fait, la lumière peut également être représentée comme une onde qui se propage et peut changer de direction quand elle rencontre un obstacle. Ainsi, même si chaque goutte d’eau est transparente, on ne voit pas à travers un nuage. On parle de diffusion de la lumière.

Pour s’affranchir de ce phénomène dans le cas d’une vitre, le savoir-faire séculaire des verriers consiste à chauffer du sable à plus de 1 000 °C afin de faire fondre les minuscules cristaux de quartz qui le composent. Lors d’un refroidissement contrôlé, le sable se transforme alors en un solide amorphe – un matériau solide mais désordonné, comme un liquide figé. Cela permet d’obtenir un matériau uniforme à l’échelle microscopique : la lumière peut alors naturellement passer au travers sans diffuser dans toutes les directions. En contrôlant cette diffusion ou en déformant les faces de la vitre, il est même possible de laisser passer la lumière sans être totalement transparent ! C’est le cas des verres dépolis des fenêtres de salle de bain ou de certaines salles de classe qui cachent alors les papillons aux cancres.