Si le terme mycobiote vous est inconnu, il est en revanche probable que vous ayez déjà entendu parler de l’incontournable microbiote. Car si l’on a imaginé pendant de (trop) nombreuses années qu’une personne saine était dépourvue de microorganismes, les avancées scientifiques ultérieures ont démontré qu’en réalité, la multitude de microbes que nous abritons est indispensable à notre fonctionnement ! Cela ne se limite d’ailleurs pas aux humains : plantes, insectes et autres animaux sont naturellement colonisés par des bactéries et champignons qui collectivement forment un microbiote, c’est-à-dire un écosystème microbien. Les champignons, bien que présents chez tous les organismes, ont une importance particulière dans le cycle de vie de plantes et sont donc des membres clés de leur microbiote. Ils forment le mycobiote, la composante fongique du microbiote.

Certains lecteurs et lectrices sont peut-être étonnés d’imaginer un champignon dans une plante. Rappelons ici que les champignons sont des organismes microscopiques, et qu’ils se développent sous forme de fins filaments, les hyphes. Ils peuvent dans certains cas former des structures visibles à l’œil nu tels que les pieds et chapeaux des bolets ou encore les truffes, des organes impliqués dans la reproduction du champignon. Mais en réalité, les champignons passent le plus clair de leur temps sous une forme filamenteuse microscopique. Ils colonisent ainsi divers habitats, et se nourrissent de matière morte ou en parasitant d’autres organismes. Mais certains champignons des sols s’associent aux racines des plantes pour former des organes appelés mycorhizes, une symbiose indispensable au développement des deux organismes.

Les mycorhizes, cas d’école d’association entre plantes et champignons

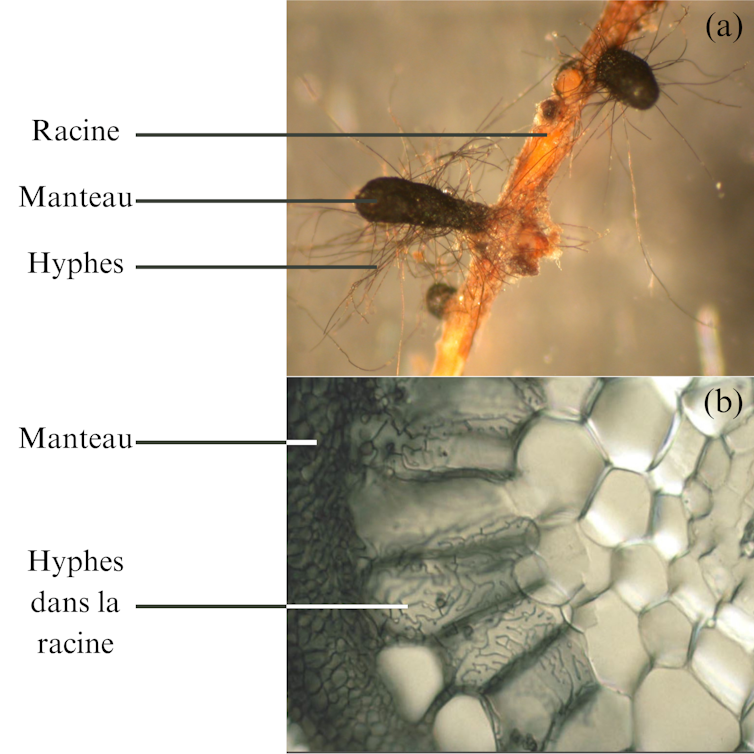

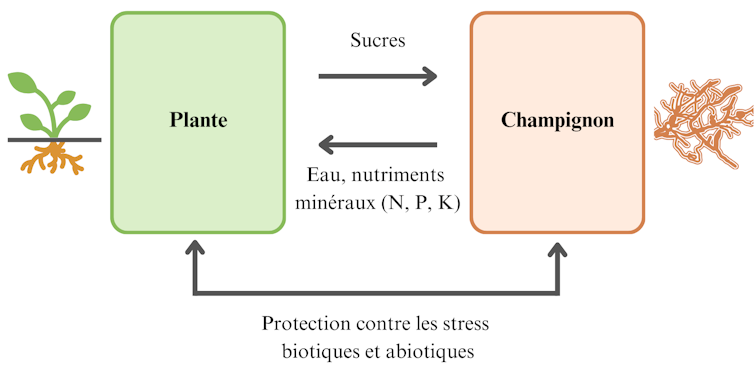

Les truffes et les bolets par exemple forment un type d’association mycorhizienne, nommée ectomycorhize, avec plusieurs espèces de plantes, souvent des arbres. Les filaments des champignons se développent autour de la racine en formant un manteau dense, pénètrent les tissus racinaires entre les cellules de la plante et explorent le sol environnant. Cet organe mixte est une véritable surface d’échange entre le sol et les racines permettant aux plantes d’assurer leur nutrition : le champignon prélève dans le sol de l’eau et des nutriments qu’il fournit à la plante hôte, qui en échange alloue une partie des produits de la photosynthèse, des sucres par exemple, au champignon.

Il existe d’autres types de mycorhizes, impliquant d’autres champignons et dont la colonisation racinaire est différente : chez le type le plus répandu, qu’on trouve chez les plantes herbacées de chez nous, le champignon pénètre même dans certaines cellules avec lesquelles il échange, sans les tuer ! Environ 90 % des espèces de plantes dépendent ainsi de champignons mycorhiziens pour assurer leur nutrition. De plus, ces associations protègent la racine contre les pathogènes et des substances toxiques comme l’excès de calcium. Beaucoup de plantes tolérant le calcium des sols calcaires dans la nature n’y parviennent plus si on les prive de mycorhizes.

Les plantes sont également colonisées par des champignons qui ne forment pas de structures spécialisées comme les mycorhizes. Cette colonisation diffuse, dite endophyte, n’est pas à l’origine de nécroses ni de maladies et a des effets bénéfiques plus faibles sur les plantes que les mycorhizes. Les champignons endophytes ne colonisent pas que les racines puisqu’on en retrouve dans tous les tissus des plantes : graines, fleurs, tiges, feuilles, etc. Une seule feuille peut contenir des dizaines d’espèces de champignons !

Comprendre comment le mycobiote se compose et se transmet

Si certains champignons peuvent se révéler néfastes plus tard dans le cycle de développement de la plante, ou bien attendent sans dégât que les tissus meurent pour les dévorer ensuite, beaucoup sont favorables à la plante. Certains la rendent résistante à un stress : une herbe du parc volcanique de Yellowstone ne tolère des fumerolles volcaniques dépassant 45 °C que si elle est colonisée par un champignon du genre Curvularia. D’autres protègent des maladies. D’ailleurs, le Trichoderma, qui dévore les champignons parasites, est commercialisé pour traiter les sols ou pulvériser les feuilles dans des cultures à forte valeur ajoutée (serre, plantes à parfums…). Le mycobiote des plantes est donc actif dans tous leurs tissus et indispensable à leur bon fonctionnement !

Les travaux menés sur le mycobiote cherchent à comprendre les facteurs et les processus expliquant sa composition. Autrement dit, qui est là, et pourquoi ? Les facteurs sont nombreux et interviennent à différentes échelles de temps et d’espace : l’endroit où vit la plante sur le globe, ou bien l’histoire évolutive de ses partenaires… Si l’on se place à l’échelle du temps de vie d’une plante, les membres du mycobiote peuvent être transmis de deux façons. Soient ils passent de génération en génération via les organes reproducteurs (graines, boutures, etc.). On parle alors de transmission verticale. Soit, à l’inverse, ils sont recrutés par les plantes dans leur environnement à chaque génération, depuis le sol ou les autres plantes environnantes par exemple. On parle alors de transmission horizontale.

Ainsi, certains champignons sont transmis aux plantules par les graines, une transmission qui permet l’établissement d’un mycobiote fonctionnel dès les premiers stades de vie des pousses. De même, les stolons (des tiges secondaires permettant la reproduction de certaines plantes) du lierre terrestre semblent pouvoir transmettre des champignons mycorhiziens bénéfiques à leurs boutures. Le rôle précis de ces champignons transmis verticalement reste toutefois à préciser. Il le faudrait, car si la transmission de tout ou partie du mycobiote (et plus largement du microbiote) semble a priori un avantage pour la plante, des travaux récents ont démontré que certaines bactéries transmises par les graines de radis avaient un effet négatif sur le développement des plantules. Si en revanche l’effet était globalement positif, la pertinence des traitements fongicides qui sont souvent appliqués préventivement sur les graines du commerce serait remise en question.

Des plantes aux animaux : le mycobiote est partout !

Au cours du développement de la plante, l’environnement joue un rôle majeur dans l’élargissement du mycobiote. Les champignons mycorhiziens, par exemple, sont recrutés activement depuis le sol : la plante et le champignon émettent tous deux des molécules qui favorisent leur rencontre. L’établissement des structures mycorhiziennes est ensuite finement contrôlé par des mécanismes génétiques. Mais les plantes sont également colonisées de manière passive par les champignons de l’environnement qui profitent par exemple des stomates, ces minuscules orifices des feuilles qui permettent de capter l’oxygène pour la respiration et le gaz carbonique pour la photosynthèse, pour s’introduire dans la feuille.

Ainsi, le mycobiote des plantes est constitué d’une diversité de champignons recrutés par transmission verticale via les graines ou par voie horizontale, depuis le sol ou l’air où abondent les spores de champignon, puisque chaque mètre cube d’air en contient de 1 000 à 10 000 ! Mais les plantes ne sont pas les seules à présenter un mycobiote : les animaux aussi ! La peau et les muqueuses des mammifères, dont les humains, sont également colonisées par des champignons, qui ne sont pas filamenteux mais faits de cellules séparées se reproduisant en se divisant : il s’agit des levures.

Le mycobiote de notre peau présente en majorité de levures du genre Malassezia, dont les rôles ne sont pas encore complètement connus mais qui limitent les infections par d’autres agents pathogènes comme le staphylocoque doré. Si le rôle des bactéries dans le fonctionnement du corps humain fait l’objet de nombreuses recherches, celui du mycobiote est à ce jour moins étudié et donc moins bien compris. Pourtant, les champignons sont bien là et colonisent même les métastases de divers cancers, ce qui en fait de potentiels outils de diagnostics des cancers précoces. Le mycobiote représente donc un potentiel majeur tant pour la santé des plantes que celle des humains, même s’ils recèlent encore de nombreux secrets !