Sécheresse extrême dans les Pyrénées-Orientales, crues rapides dans le Gard ou encore inondations records dans le Pas-de-Calais… Avec le changement climatique, l’eau pose problème, que cela soit par son manque ou par son excès.

Deux types de catastrophes climatiques qui sont en réalité les deux faces d’une même pièce, rendus plus fréquents et/ou plus intenses à l’échelle de la France, et parfois tout à la fois, avec une alternance de sécheresse et d’inondations sur les mêmes territoires. C’est un nouveau cycle de l’eau, parfois contrarié, auquel les territoires doivent s’adapter.

L’occasion pour le paléoclimatologue et ancien vice-président du groupe 1 du GIEC (groupe chargé de l’évaluation des aspects scientifiques du système climatique et de l’évolution du climat) Jean Jouzel de rappeler quelques enjeux clés liés à l’eau dans le contexte du changement climatique.

Comment le changement climatique peut-il provoquer à la fois davantage de sécheresse et d’intempéries ?

Cela peut sembler contre-intuitif, mais les inondations récentes dans le nord de la France et la sécheresse persistante dans les Pyrénées-Orientales relèvent de la même mécanique à l’échelle planétaire. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir au cycle de l’eau et partir du point de départ, à savoir les précipitations.

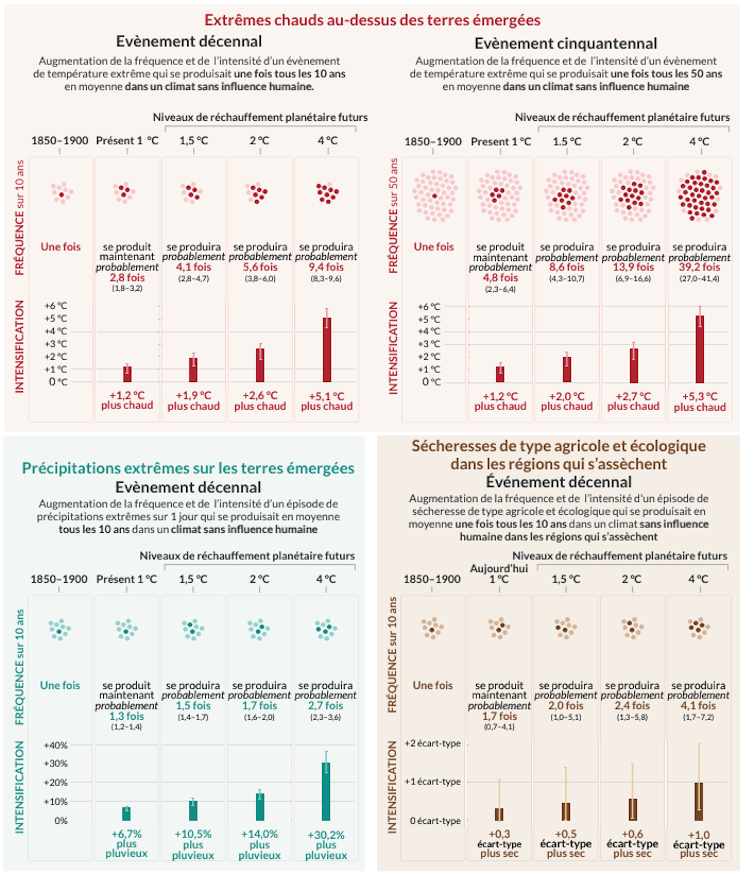

Car le changement climatique a des effets contrastés, et cela a été documenté par de nombreuses études scientifiques et récemment par le GIEC dans son rapport de 2022. À l’échelle planétaire, les températures augmentent, mais comme les températures de l’océan aussi, les niveaux de précipitations sont plus importants. Pour chaque degré Celsius en plus, on observera 7 % d’évaporation supplémentaires, ce qui se traduit par une augmentation des précipitations au niveau mondial.

Globalement, ce qui se passe en France ces derniers mois, entre sécheresses et pluies extrêmes, est en phase avec ce à quoi on s’attendait au niveau de réchauffement actuel. Mais le changement climatique fait mal les choses : il y a à la fois une augmentation des précipitations là où il y en a déjà suffisamment – voire déjà en excès – et une baisse là où il y en avait déjà peu ou trop peu. Ce sont des mécanismes de circulation atmosphériques de l’air chaud chargé d’humidité qui sont en cause.

Qu’en est-il de la France et du pourtour méditerranéen ?

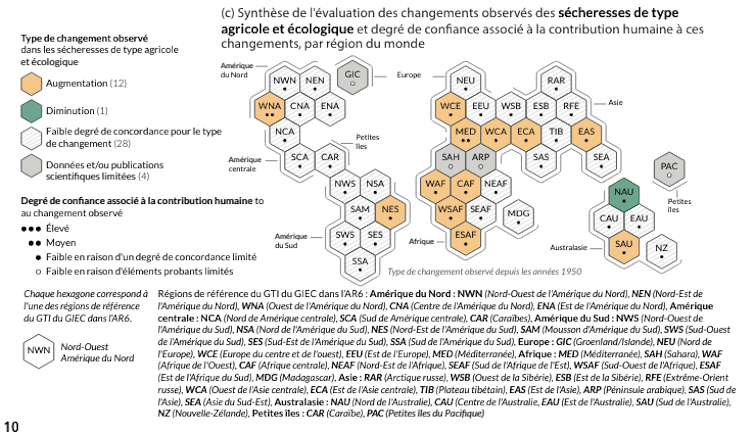

Parmi les régions les plus vulnérables à la sécheresse, on retrouve le pourtour méditerranéen. Ce n’est pas la seule : l’ouest de l’Amérique du Nord, le sud de l’Australie ou encore l’est de l’Asie le sont également.

En regard des projections du GIEC, les sécheresses récurrentes dans le sud-ouest de la France ou en PACA sont donc appelées à se répéter. Dans le même temps, les épisodes méditerranéens exposent les habitants de PACA à des épisodes de pluie extrêmes. Les deux phénomènes, la sécheresse en lame de fond, et des épisodes de pluie intenses, peuvent s’alterner.

Les projections ne montrent pas de changement significatif dans le niveau de précipitation annuel dans la moitié nord de la France. Ce qui est intéressant, c’est que les projections dans cette région – notamment celles réalisées par le projet Explore — indiquent des débits d’étiage qui vont diminuer jusqu’à 50 % en août et septembre sur la majeure partie des fleuves et des rivières, ceci à cause d’une augmentation de l’évaporation liée au réchauffement. Cela montre bien que le niveau de précipitation annuel n’est pas un indicateur pertinent pour raisonner à l’échelle du territoire.

Read more: Le bassin méditerranéen, point chaud des changements environnementaux

Quels sont les principaux impacts de la sécheresse pour l’agriculture ?

Une fois que la pluie est tombée et que les réservoirs naturels que sont les nappes phréatiques, les lacs ou les rivières ont été rechargés, il faut voir ce qu’on fait de l’eau. Mais même si les précipitations sont le point de départ, il ne faut pas se méprendre sur la quantité d’eau à disposition :

Les pluies torrentielles des dernières semaines, vu la saison où elles interviennent, sont utilisées en priorité par la végétation de surface, avant de pouvoir recharger les nappes.

Dans le bilan hydrique global, on élude trop souvent l’enjeu de l’évaporation de l’eau, soit par les sols, soit par l’évapotranspiration des végétaux.

Ensuite, oui, l’eau est indispensable pour l’agriculture, l’alimentation humaine, celle des animaux, pour la biodiversité également, et notamment pour ces écosystèmes que l’on appelle zones humides, qui peuvent d’ailleurs agir comme des « zones tampons » naturelles pour absorber l’excédent d’eau lors des épisodes pluvieux extrêmes. On parle beaucoup de sécheresse, mais il faut aussi considérer que l’excédent momentané de précipitations doit aller quelque part, dans un contexte qui est celui d’une élévation du niveau de la mer. C’est tout le cycle de l’eau qui est affecté.

Read more: Avec l’arrivée de La Niña, des ouragans plus intenses sont-ils à craindre ?

Il y a de nombreux axes socio-économiques à prendre en compte lors des sécheresses. L’un d’entre eux est le rendement des cultures. Le rendement du blé tendre a ainsi augmenté régulièrement entre 1955 et 1995, selon les travaux de chercheurs de l’INRA (depuis devenue INRAE).

Mais désormais, il stagne, ce que les spécialistes attribuent au changement climatique, ce qui pousse à sélectionner de nouvelles variétés. L’excès d’eau a aussi des effets négatifs au plan économique, et peut nuire, là aussi, aux rendements des cultures des céréales.

Qu’en est-il des forêts, entre sécheresse et risques de feux de forêt ?

Il n’y a pas que les zones humides ou les cultures humaines qui pâtissent du manque d’eau, les forêts aussi. La sécheresse contribue d’ailleurs à réduire l’effet « puits de carbone » (capacité à stocker le CO2 présent dans l’atmosphère sous forme de végétation) des forêts, et cela alors qu’on tablait au contraire sur une augmentation de cet effet à travers la reforestation et l’afforestation…

Ce sont en réalité trois dangers qui menacent les forêts :

Avec la sécheresse elle-même, les arbres poussent moins bien,

Les ravageurs (maladies, insectes…) voient leur aire de répartition s’élargir sous l’effet du changement climatique,

La combinaison entre sécheresses, canicules et orages (vents violents) est propice aux feux de forêt.

Pour le monde forestier, l’enjeu d’adaptation est important. Cela peut passer par le recours à différentes essences d’arbres mieux adaptées au climat, par exemple.

Les différents usages socio-économiques de l’eau peuvent-ils être en compétition ?

Oui, tout à fait. De nombreux fleuves et rivières, en France, sont utilisés à des fins d’irrigation dans le secteur agricole. Les lacs et rivières sont aussi le lieu d’usage de loisirs, comme la pêche. Et dans le même temps, la ressource en eau est importante aussi dans le domaine de l’énergie, puisqu’elle permet le refroidissement de certaines centrales nucléaires, par exemple, et assure le bon fonctionnement des barrages hydro-électriques.

Dans le passé, des épisodes de sécheresse ont pu contraindre à baisser la puissance des centrales, le débit de la rivière n’étant plus suffisant et la température des eaux trop élevées pour assurer leur refroidissement. Les sécheresses peuvent ainsi nous faire toucher à certaines limites industrielles.

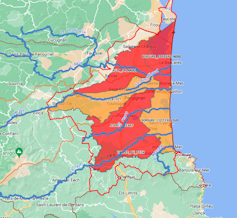

Les Pyrénées-Orientales, par exemple, sont confrontées à une situation extrêmement tendue depuis 2022. Le département entame sa troisième année de restriction des usages en eau, avec des nappes phréatiques encore majoritairement dans le rouge, selon une plateforme développée avec le BRGM qui permet de suivre l’état des différents aquifères du bassin. Cet outil doit aider les différents acteurs du territoire à mieux prioriser les usages de l’eau.

Le transport fluvial de marchandises constitue un autre aspect économique notable de l’eau. En août 2022, la sécheresse frappant le Rhin avait contraint les entreprises de transport allemandes à ne charger les barges qu’au quart de leur capacité habituelle. Si cela devait toucher par exemple la Seine, cela pourrait avoir des impacts importants en France.

Read more: Sécheresses historiques : que nous enseignent les archives ?

L’agriculture doit-elle avoir la priorité en cas d’arbitrages sur la ressource en eau ?

Actuellement, le monde politique a tendance à mettre le monde agricole au-dessus des autres pour l’affectation de la ressource en eau, ce qui peut poser question. Je pense que l’eau est un bien commun, et que la façon de gérer la ressource en France, par grands bassins hydrographiques, a du sens.

Je souhaiterais que davantage de concertation soit menée avec tous les acteurs. Certes, l’irrigation est un enjeu important pour l’agriculture, mais la sélection de cultures adaptées au changement climatique aussi.

Une chose est sûre : comparé à d’autres pays, l’eau dont dispose la France représente une richesse au plan économique. Et cela va continuer, même avec le changement climatique, si l’on se donne les moyens de s’adapter. Cela passe aussi par la sobriété des usages, ce qui est un enjeu d’éducation et de solidarité.

Avec la participation de Carine Rocchesani.

Ce texte est publié dans le cadre du colloque international « Les impacts socio-économiques de la sécheresse » qui se tient le 31 mai 2024 et dont The Conversation France est partenaire.

Il est illustré par Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs et dessinatrices de presse engagés à promouvoir, par le langage universel du dessin de presse, la liberté d’expression et les droits de l’Homme.