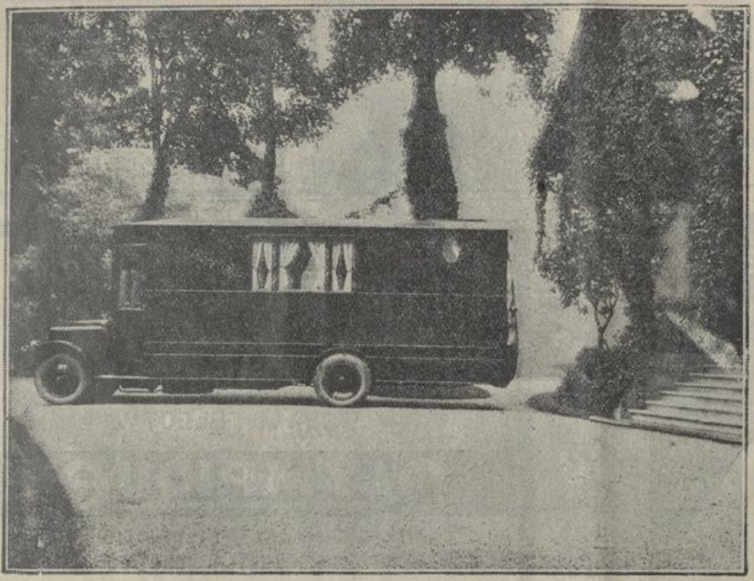

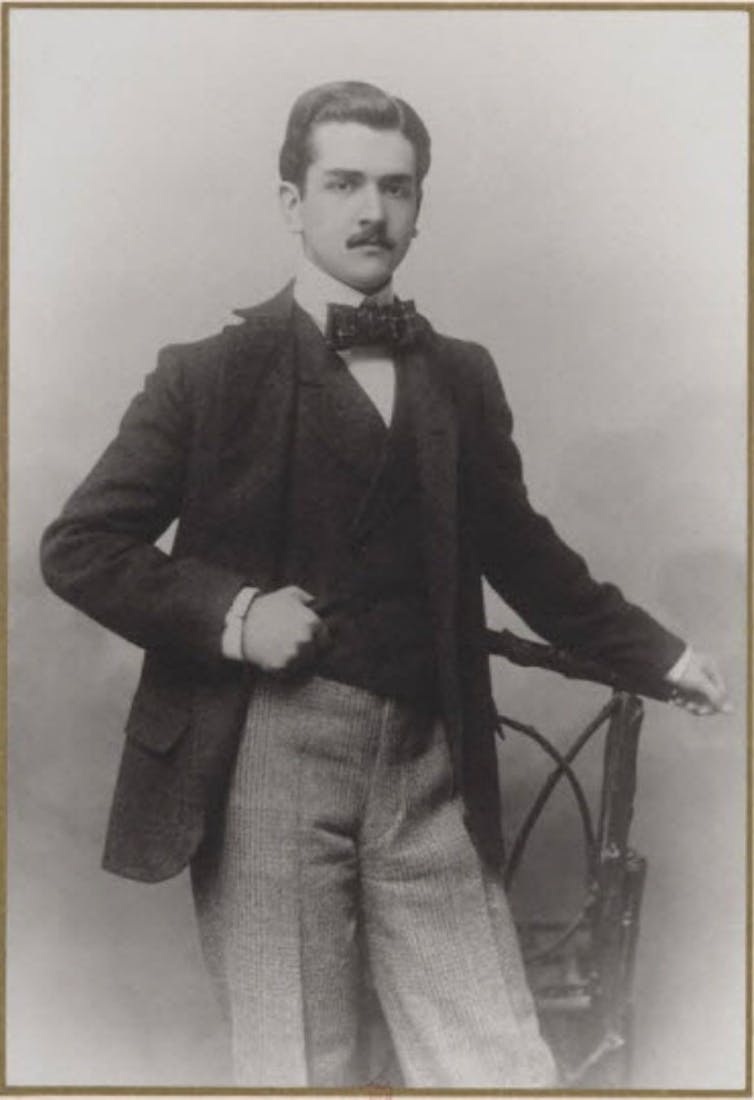

On se croit d’emblée en plein roman de Jules Vernes lorsqu’on entend parler de cet écrivain qui se pensait destiné à une gloire égale à celle de Victor Hugo et de Napoléon ; de cet homme qui, entre autres particularités, écrivait des livres que personne — mais vraiment personne — ne comprenait, était milliardaire et voyageait à travers le monde à bord d’une roulotte dont il était si fier qu’il est allé la montrer à Mussolini.

Raymond Roussel (1877-1933), véritable énigme pour tous ceux qui l’ont connu, se passionnait de jeux de mots : charades, anagrammes, rébus et homophonies lui ont de fait servi à écrire ce qu’on peut considérer être l’œuvre la plus énigmatique de la littérature. La critique a quadrillé cette œuvre d’autant d’hypothèses divergentes : tour à tour théorie du langage, ouvrage cabalistique, délire littéraire, puzzle de génie ou vaste blague, son mystère reste considérable malgré plus d’un siècle d’analyses.

Un problème à résoudre

Ce personnage fantasque est pourtant l’une des figures tutélaires de courants littéraires majeurs du dernier siècle, tels le surréalisme et l’Oulipo. Son œuvre a également retenu l’attention d’influents critiques, notamment Michel Foucault, qui lui a même consacré un essai.

Dans un siècle largement fasciné par l’inconscient et le langage, l’œuvre de Roussel offrait aux critiques un objet d’étude privilégié. Son caractère incompréhensible provenait, pour les uns, de ce qu’elle exaltait l’écriture automatique, et pour les autres, l’autonomie du langage.

Mais certains l’ont plutôt considérée comme un problème à résoudre. C’est notamment le cas des écrivains Jean Ferry et Philippe G. Kerbellec, dont les travaux respectifs ont pris la forme de véritables listes de jeux de mots.

L’effort du mathématicien et membre de l’Académie des sciences Jean-Michel Bony rejoint cette dernière lignée. J’ai découvert ses travaux alors que j’étudiais l’œuvre de Raymond Roussel dans le cadre de mes recherches doctorales à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le professeur honoraire au Centre de mathématiques Laurent Schwartz de l’École polytechnique, né en 1942, a dédié trois articles à l’œuvre de Roussel, soit en 2014, 2016 et 2019, lesquels m’ont paru défricher une avenue critique nouvelle.

Pour la première fois en plus d’un siècle de critique, certaines scènes des romans de Roussel — Impressions d’Afrique (1909) et Locus Solus (1914) — semblent avoir été décodées.

Le testament fulgurant

Roussel a dédié sa vie entière à son œuvre, comme sa mort d’ailleurs. Son testament prévoyait en effet que soit publié à son décès un livre au titre évocateur, Comment j’ai écrit certains de mes livres (1935).

On imagine aisément la fébrilité et l’agitation à l’annonce d’un tel livre, ainsi que la déception à sa lecture. Roussel y expose avec grande fierté deux, trois procédés d’écriture qui selon ses dires lui auraient servi à composer son œuvre.

Mais pour plusieurs, le Comment relançait l’énigme plus qu’il ne la solvait, tant ses explications étaient lacunaires, voire arbitraires. De fait, si la critique a abondamment commenté les procédés rousséliens, elle ne les a que très peu utilisés afin de décoder les scènes de l’œuvre.

La question se posait ainsi de savoir si le fameux Comment n’était pas une autre pièce de l’énigme, s’il n’avait pas pour fonction, au moins en partie, de berner les lecteurs.

La surenchère de l'absurde

Le premier procédé repose sur la polysémie, soit le fait qu’un même mot puisse avoir différents sens. Roussel explique dans le Comment qu’il avait l’habitude de relier deux mots au moyen de la préposition « à », par exemple « Melon (fruit) à pincée (de sel) ».

Or, cette cooccurrence, déjà étonnante — voire déroutante en elle-même —, doit générer selon le procédé une seconde cooccurrence, cette fois-ci en jouant sur la polysémie des termes. Roussel obtient alors « melon (chapeau) à pincée (mot écrit sur le chapeau melon) ». Un des personnages du roman Impressions d’Afrique porte un chapeau melon sur lequel est écrit le mot « pincée ».

Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.

Le Comment a révélé aux lecteurs que même les objets et personnages les plus centraux, les détails les plus précis et singuliers, autrement dit ceux qu’on est habitué d’interpréter car portant un sens, n’en ont aucun.

Le lecteur doit ainsi suspendre toute interprétation : les scènes qu’il rencontre sont la pure manifestation des virtualités qui habitent notre langue, des secrètes fraternités qui y transitent. Le chapeau melon sur lequel est écrit le mot « pincée » est en effet le double du melon d’eau sur lequel on saupoudre une pincée de sel. L’effort de Roussel vise tout entier à nous faire voir les histoires que contient notre langue, d’où la grande absurdité de ses romans.

Partant toutefois que la première cooccurrence, qui a engendré la seconde, est totalement absente du récit, et qu’aucun rapport évident ne les lie entre elles, on comprend que la critique ait économisé ses efforts et n’ait que très rarement tenté de dépister les multiples cooccurrences ayant généré les scènes et détails des romans de Roussel.

La critique avait bien remarqué, avant le Comment, que de multiples jeux de mots habitaient la langue de Roussel. Elle savait désormais que ces jeux étaient structuraux, qu’autrement dit, les œuvres rousséliennes étaient motivées par des réseaux de jeux de mots, dont elles étaient en quelque sorte l’habillage.

Les études se sont depuis multipliées, qui ont par exemple exploré, les unes les anagrammes, les autres les noms propres, etc. D’autres ont proposé des réinventions des procédés rousséliens.

Quelques jeux

Pour sa part, le mathématicien Jean-Michel Bony pense que le Comment est une « mystification », sorte d’autoparodie par laquelle Roussel « minimise singulièrement la portée de son œuvre ». Le mathématicien fait l’hypothèse qu’un sous-texte « lisible et fait pour être lu » double le récit roussélien.

Au-delà de la polysémie du premier procédé et de la dislocation du second, Roussel aurait usé de multiples « jeux de forme, d’énigmes de toute sorte et de références culturelles variées ».

L’interaction d’une pie avec un buste d’Emmanuel Kant peut par exemple, comme le suggère Bony dans sa première étude, générer à partir de la polysémie du mot le chiffre Pi (π), d’autant plus qu’il s’agit d’un nombre transcendant, et que Kant a baptisé idéalisme transcendantal sa théorie de la connaissance.

La présence de « réflecteurs » dans l’épisode peut générer, toujours à partir de la pie et de Kant, la cooccurrence « réflexion piquante » (pie-kant), tandis que des rides sur le front du philosophe pourront donner « Kant à rides » (poudre de « cantharides ») ainsi que « pie et rides » (Les mythologiques Piérides »), etc.

Bony accumule de la sorte les références culturelles et jeux de toute sorte, attendant de voir si quelque chose s’en dégage, si certaines trouvailles, à la façon d’un effet de dominos, indiquent le sous-texte.

Au terme de ses analyses, le mathématicien est systématiquement parvenu à un sous-texte foncièrement humoristique :

Si le texte apparent est fort respectueux des convenances et d’un humour très froid, le texte masqué ne connaît aucune retenue. La dérision y est omniprésente et il est volontiers obscène, blasphématoire ou scatologique.

Le vertige roussélien

Le progrès de Bony est ainsi de parvenir, en accumulant jeux et références, à une sorte d’histoire cachée. Pour dégager comme il le fait ce sous-texte, Bony est néanmoins obligé de prendre d’importants risques interprétatifs, même le plus grand, puisque comme il l’explique, il est parfois contraint d’ajouter certains mots afin de voir ce qu’ils produisent.

On disait volontiers dans les journaux, ce qui l’attristait beaucoup, que Roussel était fou. En réalité, son œuvre n’est pas de celles que l’on fréquente sans s’interroger soi-même, du moins quant à cette folie assez commune qu’est la fièvre interprétative. Son œuvre problématise en effet le langage de telle sorte qu’on doive constamment se demander devant quelque jeu de mots découvert si c’est la générosité intrinsèque du langage, sa polysémie, qui l’a généré, ou Roussel.

À approcher le texte comme Bony, en y cherchant les jeux de mots les plus variés, les références culturelles les plus quelconques, et en y ajoutant lorsque bloqué des mots, est-on assuré par le langage qu’il nous fournira des histoires, un sous-texte qui vaille pour la clé de l’énigme ? Chaque lecteur est pour ainsi dire interrogé en ce lieu par cette œuvre, obligé par elle à négocier seul et pour lui-même le seuil entre analyse et délire interprétatif.

Chose certaine, les travaux de Bony constituent un pas essentiel vers le code de l’œuvre roussélienne, si tant est qu’il existe.