Usage disproportionné de la force à Sainte-Soline, tentative de dissolution des Soulèvements de la Terre, procédures antiterroristes à l’encontre de militants soupçonnés de dégradations sur un site du cimentier Lafarge… Les temps sont durs pour les défenseurs de l’environnement.

De ce point de vue, l’importance des moyens déployés contre les opposants à l’A69, entre Castres et Toulouse, semble caractéristique de cette tendance au durcissement répressif. En dépit de la détermination de ses détracteurs, des mises en demeure du porteur de projet par la préfecture du Tarn pour des manquements en termes de procédure environnementale, ou encore de l’existence d’une alternative ferroviaire, le projet se poursuit.

Dans un contexte de moindre tolérance des pouvoirs publics à l’égard des contestations, on peut donc s’interroger : que peuvent encore les mobilisations locales face à des projets controversés ? Il est utile de se pencher sur celles qui sont parvenues à leurs fins. L’opposition à la concession de sable coquiller de Pointe d’Armor, en Bretagne, finalement abandonné en 2016, en fournit un exemple éclairant.

Read more: Le militantisme écologiste est-il aussi impopulaire qu’on le pense ?

Des autoroutes aux concessions minières, comprendre les contestations locales

La question de l’impact des mouvements sociaux a de longue date préoccupé les chercheurs en sciences sociales. Ceux-ci se sont intéressés au poids des formes d’organisation dans « l’efficacité » des luttes, à leur influence sur les trajectoires militantes, ou encore à leurs effets culturels à grande échelle.

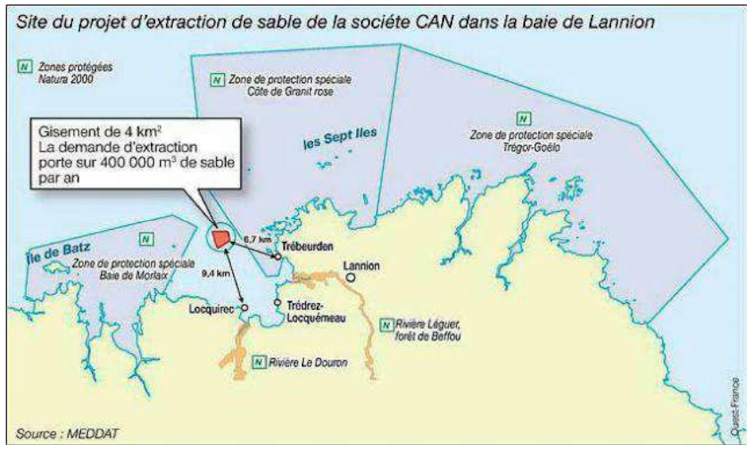

Dans ma thèse, je me suis penché sur les impacts de trois mobilisations contre des titres miniers, dans le Tarn et dans les Côtes-d’Armor. J’aimerais ici m’attarder sur l’opposition au projet de Pointe d’Armor, en baie de Lannion. Il devrait s’agir d’une concession minière de sable coquillier, c’est-à-dire de sable calcaire constitué de débris de coquillages, utilisé comme amendement agricole pour diminuer l’acidité des terres.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Comme l’A69, soutenu par les Laboratoires Pierre Fabre, l'extraction de sable impliquait un important acteur économique régional, la Compagnie armoricaine de navigation (CAN), filiale du groupe Roullier, poids lourd de l’agroalimentaire breton.

Autre point commun : l’opposition à ces deux projets fédère ou a fédéré de vastes coalitions d’opposants.

L’A69 est ainsi contestée par le collectif La voie est libre, par Les soulèvements de la terre, ainsi que de nombreuses associations de protection de l’environnement.

L’opposition à Pointe d’Armor était de son côté animée par Le Peuple des dunes en Trégor, large coalition d’acteurs locaux. Ceux-ci ont obtenu la suspension des extractions en septembre 2016, avant que le projet ne soit définitivement abandonné en novembre 2021.

Bien que chaque lutte ait ses propres spécificités et que le contexte politique soit changeant, il est utile de revenir sur une mobilisation qui a réussi à peser sur la décision politique. Une telle démarche permet d’éclairer les dynamiques observées au sein des conflits environnementaux actuels.

Read more: Mobilisation contre l’A69 : vers de nouvelles dynamiques de la violence ?

Une importance économique relative

L’A69 est présentée par ses partisans comme vitale pour le sud du Tarn, mais l’importance stratégique et économique des projets industriels ou d’aménagement peut souvent être relativisée.

La concession de Pointe d’Armor était par exemple présentée par la CAN comme nécessaire pour fournir à l’agriculture bretonne des amendements calcaires. Elle devait aussi préserver la vingtaine d’emplois de marins salariés par la société.

Mais surtout, le projet allait dans le sens d’orientations économiques impulsées par les pouvoirs publics. Le Livre bleu de la mer et des océans, signé en 2009 par le Premier ministre de l’époque, François Fillon, encourageait par exemple la valorisation des granulats marins.

En prévision de la fin annoncée de l’exploitation du maërl, un autre amendement agricole, la CAN était ainsi encouragée à trouver de nouveaux gisements de sable coquillier.

L’Ifremer a mis ses données à disposition, ce qui a permis d’identifier la dune sous-marine de Trezen-ar-Gorjegou, en baie de Lannion, situé entre plusieurs zones protégées Natura 2000. L’enquête publique concernant Pointe d’Armor soulignait d’ailleurs que le projet de concession était en cohérence avec la politique gouvernementale, concluant que « le recours aux matériaux et produits issus de la mer [devait ] être développé ».

À y regarder de plus près toutefois, il ne s’agissait pas d’un projet majeur du point de vue de l’économie bretonne.

Les activités de la CAN, devenues marginales au sein du groupe Roullier, ne dépendaient pas à court terme de l’obtention de la concession, puisqu’elle continue à exploiter deux autres sites de sable coquillier. Les agriculteurs ont d’ailleurs questionné eux-mêmes l’importance les volumes demandés.

Se coaliser pour mieux contester

La concession était en outre contestée par des associations de protection de l’environnement et des acteurs économiques du territoire qui ont réussi à s’allier au sein du Peuple des dunes en Trégor.

Pour comprendre comment différents groupes parviennent à se coordonner pour agir de concert, Suzanne Staggenborg invite à s’intéresser à ce qu’elle nomme le « travail de coalition » effectué par certains acteurs mobilisés.

En baie de Lannion, ce sont des militants écologistes qui ont ainsi pris la peine de contacter la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), association qui bénéficie d’une forte légitimité locale et nationale. Plus surprenant, ils ont également réussi à convaincre les pêcheurs professionnels travaillant dans la baie. Ce ralliement permettait de mettre l’accent sur une activité traditionnelle potentiellement menacée par l’extraction de sable.

Le Peuple des dunes formait ainsi une « organisation parapluie », qui a englobé un temps l’essentiel des groupes opposés à l’extraction de sable, par ailleurs rejetée par l’ensemble des communes concernées.

Corinne Erhel, députée de la circonscription, a porté le sujet dans l’arène parlementaire, tandis que la ministre du Développement durable et de l’Énergie Ségolène Royal l’a critiqué ouvertement. Seul Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et ancien président de la région Bretagne, a refusé de condamner le projet.

Même si la coalition a fini par imploser sous l’effet de divergences politiques et tactiques, elle a réussi à peser pendant plusieurs années face à une restée CAN isolée.

Le contraste est ici saisissant. Contrairement au projet d’extraction de sable coquillier, le projet de l’A69 est non seulement soutenu par les élites locales, mais bénéficie aussi de puissants appuis au sommet de l’État.

Répertoires tactiques pour une guerre d’usure

Pour analyser les effets d’une mobilisation, on peut examiner le « répertoire tactique » que ses protagonistes mettent en œuvre, c’est-à-dire les moyens dont ils se dotent pour peser sur un projet contesté. On peut appliquer cet exercice à la mobilisation contre le projet d’extraction de sable coquillier.

Les recours juridiques font partie du répertoire quasi routinier des associations de protection de l’environnement. Mais cet usage du droit n’est pas sans ambiguïtés, d’autant qu’il tend à entériner les rapports de force existants.

Et de fait, aucune des procédures engagées par les opposants à l’extraction de sable n’a abouti à un jugement favorable. Elles ont toutefois permis de gagner un temps précieux dans la construction d’un rapport de force local, dans ce qui s’apparente à une guerre d’usure.

Le Peuple des dunes a entretenu une agitation constante sur le territoire, obtenant par là une certaine visibilité médiatique. La coalition a organisé de nombreuses manifestations pour montrer le rejet suscité par l’extraction de sable au sein de la population. Ce sont ainsi jusqu’à 6 000 personnes qui défilent dans les rues de Lannion en janvier 2015.

La CAN a malgré tout été autorisée à démarrer l’exploitation de sa concession en septembre 2016. Les réactions ont été immédiates : certains opposants se sont lancés dans des actions indépendantes, contribuant à mettre la pression sur les pouvoirs publics et sur la CAN.

Quelques éléments de chronologie supplémentaires :

Le 8 septembre, des militants ont envahi les locaux de la CAN, à Pontrieux. La semaine suivante, ils ont entrepris de remettre symboliquement à la mer le sable dépoté à Tréguier par l’extracteur.

Une tentative d’incendie du local du Parti socialiste de Lannion a par ailleurs été revendiquée par un groupe breton qui s’est déjà illustré sur le front de la prospection minière dans la région.

Enfin, les pouvoirs publics redoutaient à l’époque une confrontation en mer entre le navire-sablier et les pêcheurs. Comme observé lors des mobilisations contre le gaz de schiste, ce désordre, et la crainte d’un « dérapage », a poussé le préfet des Côtes-d’Armor à demander à la CAN une suspension de ses opérations dans la baie.

Read more: Mobilisation contre l’A69 : vers de nouvelles dynamiques de la violence ?

Rien n’est écrit à l’avance

Le sablier n’a finalement pas obtenu l’autorisation d’y retourner. Mais cette décision dépendait aussi de facteurs difficiles à prévoir. Corinne Erhel est décédée en mai 2017, au cours d’un meeting de soutien au candidat Emmanuel Macron. Lors des obsèques de la députée, le désormais président de la République a déclaré qu’il « saurait se [] [se]souvenir » de son combat contre l’extraction de sable.

La constitution d’une large coalition a néanmoins fait la force d’une mobilisation qui semblait pourtant « mal engagée », pour reprendre les mots d’un de ses protagonistes. Alors que tous les feux étaient au vert pour la CAN, l’irruption de modes d’action moins encadrés, le maintien d’une forte mobilisation et du soutien des élus ont convaincu la préfecture de suspendre le projet, décision politiquement la moins coûteuse.

Les opposants à l’A69 se heurtent, au contraire, à une puissante coalition de notables dans un contexte plus répressif. Au-delà de ce constat, une analyse minutieuse des spécificités sociales, historiques et politiques propres à chaque territoire permettrait d’expliquer ces différences. Le cas de l’extraction de sable en baie de Lannion montre toutefois que l’issue d’une lutte locale n’est jamais écrite par avance.