La recherche, monde impénétrable et mystérieux pour la société ? Que se passe-t-il dans un centre de recherche ? Que font les chercheuses et les chercheurs ? Que manipulent-ils ? Toutes ces questions sont régulièrement posées par le grand public lors d’événements de médiation scientifique. Historiquement, ces événements permettaient aux scientifiques de fournir des éléments de compréhension de la science, majoritairement via des supports visuels, mais ne permettait en aucun cas un accès au quotidien de la vie de laboratoire et à sa dimension sensible.

La coopération avec des artistes permet d’apporter un regard neuf, d’adopter une approche différente du travail de recherche. Cet enrichissement des propositions permet d’illustrer d’autres composants du monde de la recherche que la seule production scientifique, via le ressenti d’un ou d’une artiste.

Les créations artistiques, pouvant solliciter les cinq sens, sont à la fois une surprise pour le visiteur grand public mais également un bouleversement pour le scientifique lui-même, qui redécouvre son quotidien sous l’angle du sensible et découvre une nouvelle façon de parler de son métier sans passer par les dispositifs habituels de la médiation scientifique.

L’originalité des dispositifs arts et sciences réside enfin dans leur capacité à pénétrer des lieux « tiers », espaces publics et culturels, qui permettent de sensibiliser aux sciences des publics éloignés de ces disciplines. L’art devient alors une porte d’entrée vers des concepts complexes, parfois intimidants.

Trois projets arts et sciences du végétal

Depuis 2015, l’Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB), un des plus grands centres de recherche européens dans le domaine de la biologie des plantes, est partenaire de La Diagonale Université Paris-Saclay pour la mise en place de projets arts sciences autour des sciences du végétal. Ces projets ont mobilisé les scientifiques de l’IJPB, du site INRAE de Versailles et des structures de recherche partenaires comme le synchrotron SOLEIL ou l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Le projet « Musique et lumière : une même histoire d’ondes » (2015-2016), a réuni des artistes, élèves et enseignants du conservatoire de Musique et de Danse de Trappes. « PerceptionS de la Recherche » (2019-2022), projet de découverte sensible du monde de la recherche, a fédéré un collectif d’acteurs territoriaux des services culturels de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que Dan Ramaën, photographe et Olivier Dizet, artiste ingénieur du son.

Ce premier partenariat fructueux avec la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines nous a permis de proposer en 2023 un nouveau projet dans le cadre du festival arts sciences Curiositas. « Danse avec les plantes » a été construit autour de propositions chorégraphiques sur la danse en nature (Armelle Devigon, CompagnieLLE) et les pratiques culturales (Sindou Cissé, Ivoire Dance Polyvalent).

Un partenariat hétéroclite

Lorsque l’on observe le panorama des acteurs impliqués dans ces projets, on remarque la grande diversité des profils. Il faut alors « mettre en musique » ces individualités contrastées.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Comme souligné dans l’enquête nationale du réseau TRAS sur le champ arts sciences, l’existence de structures facilitatrices est indispensable pour l’accompagnement des projets arts sciences et pour favoriser les rencontres et le dialogue entre les différents acteurs. Inclure un public néophyte et non captif dans un processus de construction de projets arts sciences est un réel challenge. Il en est de même pour le maintien d’un équilibre entre artistes et scientifiques dans le processus de création.

C’est grâce à ce type de partenariat que les trois projets portés par l’IJPB ont pu aboutir : la rencontre artistes, scientifiques et grand public a été facilitée grâce à un ensemble d’acteurs culturels (conservatoire de musique, centre culturel, délégation académique à l’action culturelle) qui était en contact de manière indépendante avec les artistes dans le cadre de projets artistiques, avec les scientifiques pour des projets de médiation et le public usager des lieux culturels.

De plus, l’accompagnement proposé par la Diagonale a apporté le cadre adapté pour la formalisation des projets et un soutien financier pour leur réalisation et leur diffusion. Seuls les projets inscrits sur le temps long comme « Musique et Lumière : une même histoire d’ondes » sur une année scolaire et « PerceptionS de la recherche » sur quatre années couvrant la période Covid ont permis de se connaître et de mettre en place les conditions pour une cocréation des projets entre artistes, scientifiques, acteurs culturels et grand public.

Des supports et des créations innovants et inclusifs

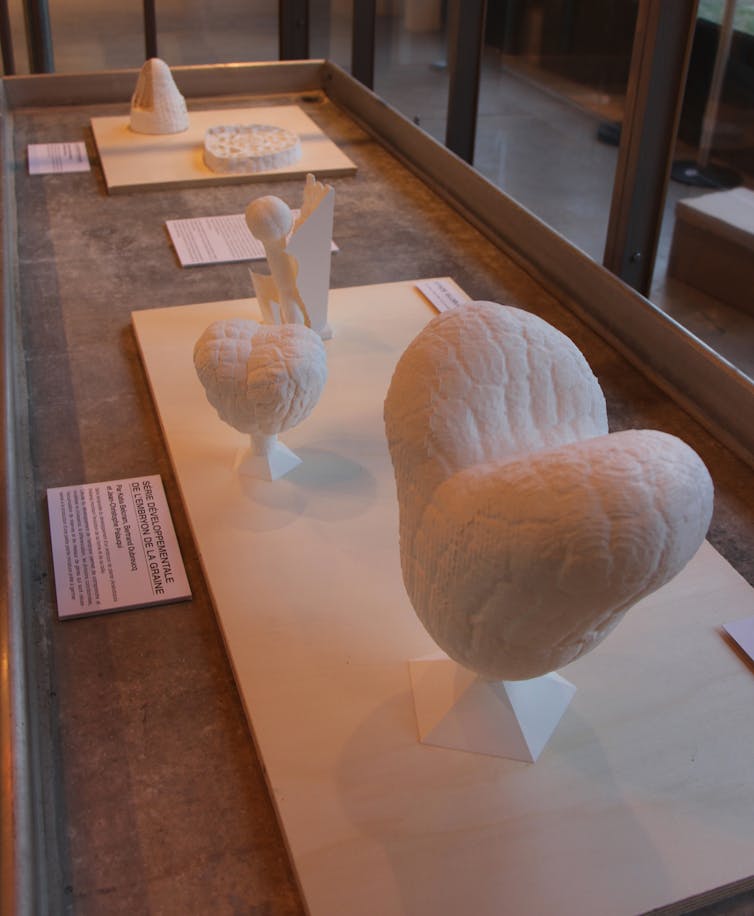

Amorcer le processus vers des propositions plus inclusives a également été un moteur pour les participants aux projets. Les technologies innovantes, telles que le numérique, l’impression 3D et la découpe laser, fournies par les pépinières numériques permettent une fabrication facilitée de supports. Nous avons, grâce aux ordinateurs, transformé les couleurs en reliefs ou effectué des reconstitutions 3D de piles d’images 2D de microscopie, et imprimé les objets ainsi obtenus. Nous avons reproduit à plus grande échelle, les cellules l’épiderme des feuilles grâce à un puzzle obtenu par découpage laser.

Le projet « PerceptionS de la recherche » a également exploré le champ artistique de l’écoute et de l’olfaction. Ces supports originaux sollicitent les différents sens du public et permettent une offre de médiation plus riche et plus inclusive, accessibles aux personnes de tous âges, de toute culture ou porteuses de handicaps. Il en est de même pour la participation des collectifs aux créations artistiques (théâtre, danse…). Elles permettent aux participants de sortir du rôle passif dans lequel les placent les habituelles conférences et présentations affichées scientifiques. Le public devient acteur du projet avec un contact direct au sujet abordé sans intermédiaire et sans intellectualisation de la proposition.

Le « lieu tiers » pour bousculer, mélanger et renforcer les collectifs

Ces trois projets ont en commun d’avoir pris possession de « lieux tiers » pour aller à la rencontre du grand public, un conservatoire de musique et de danse pour le projet « Musique et lumière : une même histoire d’ondes », un centre culturel et des bibliothèques universitaires pour « PerceptionS de la recherche » et une médiathèque pour « Danse avec les plantes ».

Cette approche « hors les murs » du laboratoire ou des lieux classiques de diffusion du savoir scientifique permet de capter un public de passage qui n’aurait pas spontanément fait la démarche de se déplacer pour une exposition sur les sciences. Ainsi des ateliers participatifs, une initiation à la démarche expérimentale, des expériences scientifiques, ont pu se dérouler dans des espaces ouverts au public. À l’inverse, les lieux de recherche ont pu accueillir des événements artistiques. Les témoignages recueillis auprès des participantes et participants prouvent que les projets arts sciences, bien plus qu’une juxtaposition de disciplines, bousculent les communautés mais contribuent également à renforcer le lien au sein des différents collectifs.