Début novembre, ce qu'on appelle désormais l'affaire Hansel et Gretel pourrait connaître un tournant décisif.

Sous les dehors techniques d’une question de procédure, c’est une question fondamentale qui sera soulevée au Palais de justice de Montréal et qui ne laissera probablement pas indifférent. On pourrait la formuler en ces termes : la description du viol d’une mineure dans un roman d’horreur est-elle un crime ?

Il ne s’agit pas de savoir si une telle description est de bon goût, moralement acceptable, ni même si elle banalise un crime, mais de déterminer si elle est si évidemment et si directement dangereuse qu’il faille condamner à des peines de prison son auteur et son éditeur.

Si les spécialistes de la littérature, dont je suis, aiment à dire que la littérature est efficace, qu'elle est un moyen d'action sur le monde, ils trouveront probablement dans un cas d'espèce comme celui de l'affaire Hansel et Gretel de quoi nuancer ou préciser leur propos.

De la prison pour un roman

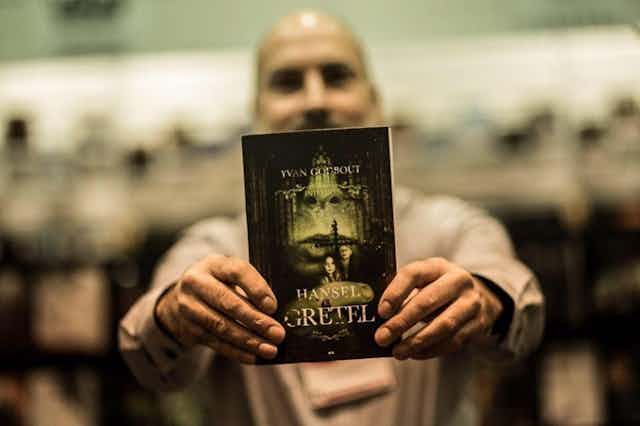

Hansel et Gretel paraît aux Éditions AdA en septembre 2017 sous la signature d’Yvan Godbout. Comme les dix autres volumes de la série « Contes interdits » publiés cette même année, le roman propose une réécriture horrifiante d’un conte bien célèbre.

Dans les premières pages du roman qui en compte 251, l’auteur consacre une page à la description du viol d’une enfant de neuf ans par son père. La scène est brève mais explicite. Elle indigne une lectrice qui porte plainte à la police. Un an plus tard, le 14 mars 2019, l’auteur et son éditeur, Nycolas Doucet, sont arrêtés, puis, le 15 avril, ils sont formellement accusés de « production et distribution de pornographie juvénile ». Les exemplaires de Hansel et Gretel sont retirés des librairies. L’auteur et l’éditeur se trouvent, depuis, dans l’attente d’un procès, à l’issue duquel ils encourent entre une et quatorze années d’emprisonnement.

Un appui massif

Si elle se déroule désormais dans une relative indifférence, l’affaire a d’abord soulevé de vives réactions, largement en faveur de l’auteur et de l’éditeur. Une pétition a recueilli plus de 12 000 signatures et plusieurs acteurs du milieu artistique ont dénoncé la situation, à l'instar de l’humoriste Mike Ward, sur sa page Facebook le 19 mars 2019, et surtout de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL).

Le milieu politique a aussi réagi. Le député de la circonscription où sont situées les éditions AdA, Stéphane Bergeron, a profité de la comparution du patron de la Sûreté du Québec en commission parlementaire pour le sommer de s’expliquer sur cette « chasse aux sorcières » et pour l’interroger sur le divorce entre les normes du public et celles de la Sûreté : « Cet ouvrage qui est mis à l'index par la Sûreté du Québec est en nomination pour un prix littéraire. Comment est-ce qu’on explique qu’une situation comme celle-là ait pu se produire au Québec ? »

L’article 163.1 (1) du Code criminel

Comment en est-on arrivé là, en effet?

Il a fallu, avant toute chose, que quelqu’un porte plainte. Il faut noter à cet égard que la plaignante est à la fois enseignante et diplômée en criminologie : l’interview qu’elle accorde à la radio en janvier 2018 montre qu’elle connaît la doctrine en matière de pornographie juvénile bien mieux que le lecteur moyen. Il a ensuite fallu que la police, la Sûreté du Québec puis le Directeur des poursuites criminelles et pénales jugent successivement qu’il y avait matière à enquêter et à poursuivre.

Que dit la loi et est-elle si éloignée du sens commun, qu’évoque Stéphane Bergeron? Selon l’article 163.1 (1) du Code criminel, est qualifié de pornographie juvénile, pour le régime de l’écrit, « tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans » ou encore « tout écrit […] qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans ».

On remarquera que le caractère fictionnel de la scène, souvent invoqué par ses défenseurs, n’est pas un critère pertinent pour le droit. À l’inverse, un autre argument souvent porté au soutien de Hansel et Gretel est pris en compte, celui de sa vocation artistique : comme l’a souligné la journaliste judiciaire Isabelle Richer, il existe plusieurs moyens de défense prévus par la loi dont celui d’un but légitime lié aux arts [163.1 (6)].

En d’autres termes, pour savoir si la description de Hansel et Gretel entre dans la définition de pornographie juvénile selon la loi canadienne, il faut se demander si elle préconise une activité sexuelle avec un mineur et si elle a un but sexuel ou plutôt artistique. Ce sont des questions sur lesquels chaque lecteur peut bien avoir son avis, mais que désormais seul un juge peut trancher.

Une affaire sans précédent

Quelle que soit la tournure qu'elle prendra, l’affaire Hansel et Gretel vient mettre fin à plusieurs décennies d’une relation largement pacifiée entre la littérature et la justice. Elle est sans précédent au Canada, mais pas tout à fait sans équivalent ailleurs : la France a déjà connu plusieurs affaires comparables au cours des vingt dernières années, et certains observateurs y dénoncent une judiciarisation de la création qui tranche en effet avec l'apaisement qui prévalait ici.

La plus retentissante est l’affaire Rose-Bonbon (Gallimard, 2002), du nom d'un roman qui met en scène un pédophile passant à l’acte de manière répétée. Des associations de défense de l’enfance avaient demandé au parquet de Paris d’engager des poursuites pour « diffusion de la représentation d’un mineur dans une situation à caractère pornographique », au titre de l’article 227-23 du code pénal. Elles demandaient aussi au ministre de l’intérieur de faire interdire cette publication « présentant un danger pour la jeunesse en raison de [son] caractère licencieux ou pornographique », en s’appuyant sur l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur la protection de la jeunesse.

L’affaire a eu le temps de soulever de « vives protestations de la plupart des éditeurs et journalistes français », mais tourna court : le parquet a décidé d’un classement sans suite, parce que « les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés ». Quant au ministre, il a renoncé à interdire le livre et appelé plutôt à une réflexion sur la loi du 16 juillet 1949.

Or cette affaire a, par la suite, fait jurisprudence en France. Il reste à voir ce qu'il adviendra, ici, de l'auteur et de l'éditeur de Hansel et Gretel.

[ Ne manquez aucun de nos articles écrits par nos experts universitaires. Abonnez-vous à notre infolettre hebdomadaire. ]