« Le génome de la canne à sucre enfin déchiffré », titrait Le Monde le 14 avril dernier, saluant une publication dans la revue Nature. Un exploit, en effet, puisque ce génome est sans doute le plus complexe que l’on puisse rencontrer chez une plante cultivée. Celui du riz, première plante cultivée à voir son génome séquencé, il y a plus de 20 ans, était « simple » : 12 chromosomes, chacun en deux copies identiques pour un total de 400 millions de paires de bases (Mb) (paires de bases azotées situées sur deux brins complémentaires d’ADN).

Le cas de la canne à sucre est plus complexe : la plante, dite polyploïde, contient davantage de copies d’un même chromosome qu’une plante classique. Elle est dotée de 10 fois plus de chromosomes que le riz, chacun plus long, pour un génome vingt fois plus gros. Pour le décrypter, l’équipe de chercheurs du Cirad a eu l’idée d’utiliser comme modèle le sorgho, un proche cousin de la même famille des graminées, qui a gardé une structure du génome voisine sans avoir connu de multiplication du nombre de chromosomes comme la canne à sucre.

Au fond, pourquoi explorer ainsi le génome des plantes cultivées et de leurs variétés ? La diversité qui y est inscrite révèle en fait la façon dont elles ont évolué, sélectionnées par des paysans dans des environnements et à des fins diverses. Ainsi, le riz évolue par mutations et croisements spontanés entre formes différentes apparues autour de l’Himalaya, sélectionnées chaque année au cours de la domestication débutée il y a dix mille ans. Il en découle des variétés suffisamment nombreuses pour assurer la production dans des environnements extrêmement divers.

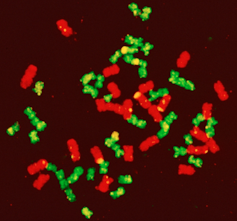

La canne à sucre, quant à elle, vient des îles d’Asie du Sud-Est : elle est issue d’un brassage plus large, incorporant plusieurs espèces apparentées. Elle peut ainsi cumuler des résistances aux maladies et une vigueur végétative incomparable, qui en fait la plante productrice de biomasse la plus efficace. Elle tolère la mixité génomique au point qu’on peut produire toutes sortes d’hybrides, même intergénériques, combinant des genres botaniques différents, comme sur la figure ci-contre.

Comprendre les voies de l’adaptation passée permet d’anticiper et d’accélérer les adaptations futures des plantes cultivées.

40 ans de recherche génomique sur les plantes

C’est pourquoi le Cirad a fondé le laboratoire d’analyse du génome des espèces tropicales dès 1986, devenu plus tard Grand plateau technique régional de génotypage. Les équipes ont produit les premières cartes génétiques puis, grâce au dispositif national de génomique, notamment le Génoscope, et à diverses collaborations internationales, elles ont créé l’événement dans les années 2010 en inscrivant plusieurs plantes tropicales au premier rang des modèles biologiques, comme le cacaoyer, le bananier et les agrumes.

La liste s’est allongée ces dernières années avec le caféier arabica, le vanillier et bien sûr la canne à sucre. Aujourd’hui, des avancées sont en cours pour le cocotier, l’hévéa, le palmier à huile, l’igname, l’arachide et le sorgho, ou encore le fonio, étendant ainsi la vague génomique à des plantes indigènes.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd'hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Ces informations permettent, pour les plantes dont les variétés s’entrecroisent facilement, de repérer les séquences associées à des caractères agronomiques importants – au champ ou pour la transformation et la consommation. L’enjeu est de pouvoir ensuite les privilégier dans les brassages que les sélectionneurs – ces créateurs de nouvelles variétés – opèrent avant de trier les descendants en conditions de culture.

Pour d’autres espèces, le brassage est plus lent, plus aléatoire. Il est parfois ponctué de combinaisons improbables, presque miraculeuses. Les scientifiques ont ainsi pu mettre en lumière les hybridations surprises que des humains attentifs avaient su identifier : bananes dessert, bananes plantain, orange, citron, clémentine, pomelo, ou encore caféier arabica.

Le cacao, disséminé il y a plus de 5000 ans

Prenons le cacaoyer : sa diversité génomique a pu être étudiée à partir de génomes modernes et d’ADN anciens retrouvés dans des résidus de céramiques précolombiennes.

D’origine amazonienne, il a été disséminé par les hommes très tôt, il y a probablement plus de 5 000 ans, jusqu’à la côte Pacifique et l’Amérique centrale, en connaissant de nombreux brassages entre populations d’origines génétiques très distantes qui lui ont permis de s’adapter à ces nouveaux environnements.

Pour les amateurs de chocolat, ce brassage a également facilité le développement de nouvelles qualités aromatiques, comme celles retrouvées actuellement dans les fèves produites par les variétés Criollo et Nacional.

Bananes et agrumes, fruits d’hybridations

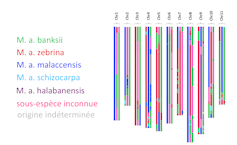

Du côté des bananiers, les résultats de génomique ont suggéré que leur domestication avait été initiée dans la région de Nouvelle-Guinée à partir d’hybridations entre les groupes banksii, schizocarpa et potentiellement zebrina de l’espèce Musa acuminata.

Ces premiers cultivars ont ensuite été transportés dans différentes régions d’Asie du Sud-Est et se sont hybridés avec d’autres sous-espèces locales du genre Musa, conduisant à leur diversification et aux divers types variétaux que l’on connaît actuellement et qui impliquent jusqu’à sept contributeurs ancestraux.

Quant aux agrumes, la diversité génomique révèle que la majorité de ceux cultivés à l’ère moderne sont issus de quatre espèces fondatrices. Ainsi, le citron vert (Citrus latifolia) résulte d’une hybridation naturelle entre citronnier méditerranéen et limettier mexicain et implique les quatre espèces ancestrales.

Le mode de production des cellules reproductives (gamètes) dans ces contextes génomiques complexes est éclairé par la génomique et permet de concevoir des voies originales pour l’amélioration de porte-greffes résistants aux maladies.

L’adaptation du caféier

Enfin, le caféier arabica est lui aussi né d’une de ces hybridations improbables. Il a fixé ensemble les génomes de deux espèces différentes (Coffea canephora et C. eugenioides), mais ce n’est arrivé qu’une seule fois.

Cette nouvelle combinaison est survenue il y a quelque 500 000 ans en Éthiopie et a été sélectionnée par les Arabes pour la production de café vers le XIVe siècle. Elle a apporté d’innombrables qualités liées à la palette de diversité ainsi rassemblée dans chaque plante, mais toutes les plantes qui en sont dérivées sont quasiment identiques.

Dès lors, pour entretenir son adaptation, la recherche d’autres évènements rares, qui seraient venus élargir cette diversité par introgression d’autres sources, est devenue la priorité. L’attention se porte aujourd’hui sur des formes localisées en Éthiopie et au Yémen.

Ressources précieuses pour l’amélioration génétique

Tous ces évènements improbables et propres à chaque culture ont été très bénéfiques mais sont difficiles à reproduire. Ce n’est qu’en comprenant tous les détails que l’on pourra en explorer des variantes pour créer et maintenir la diversité nécessaire à l’adaptation. Certaines formes parfois très rares deviennent les uniques sources de caractères déterminants à l’avenir.

Le Cirad, en collaboration avec INRAE et l’IRD et en lien avec des réseaux de recherche internationaux ou des structures privées, conserve et entretient des collections de ressources génétiques, sous forme de graines, de cellules cryogénisées ou encore de plantes entières à Montpellier, en Corse, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion.

Ces activités sont coûteuses, mais représentent un investissement essentiel pour l’avenir. En mobilisant la diversité disponible en relations étroites avec les différents acteurs – des paysans aux centres de recherche – ce sont les cultures et les variétés de demain que l’on prépare.

La diversité génomique, information clé pour les actions futures, est devenue un enjeu mondial. Si l’on sait révéler ce que certaines séquences portent comme potentiel biologique, il est possible de piloter leur transmission dans les descendances. Il est même imaginable de les retranscrire par édition du génome, afin de transmettre les attributs biologiques recherchés à des variétés existantes sans recourir aux croisements.

Cette voie d’amélioration génétique, pour peu que les savoir-faire biotechniques soient établis, semble sans limite, notamment en facilitant les brassages. Ainsi les questions de choix sociétaux et de propriété intellectuelle font irruption dans un champ de connaissances aujourd’hui en pleine réflexion.

Diffuser la connaissance

Cette exploration de la diversité génomique répond d’abord à un défi environnemental, le changement climatique, qui oblige à accélérer l’adaptation des plantes à des contextes spécifiques – les différentes zones de culture –, contrastés et très évolutifs, en interactions proches avec les producteurs.

Mais elle porte aussi un enjeu sociétal : il est indispensable d’assurer l’accès à l’information afin que tous les humains puissent se l’approprier, adapter leurs cultures et continuer à se nourrir de manière durable. Nous travaillons donc à élargir l’accès aux données et aux outils d’analyse par le biais de plateformes informatiques hébergeant des bases de données génomiques dédiés par plante. Et nous participons à une plus grande équité de compétences en prodiguant des formations aux outils de génomique fonctionnelle et comparative, et à leurs usages, à des jeunes scientifiques en France et chez nos partenaires dans des pays du Sud.

Les auteurs remercient leurs collègues, notamment Angélique D’hont, Patrick Ollitrault et Benoît Bertrand, ainsi que Francis Quétier du Génoscope, pour leurs contributions pionnières et déterminantes et leur rôle fondateur.

Le 5 juin 1984 naissait le Cirad fondé par décret. Depuis 40 ans, les scientifiques du Cirad partagent et co-construisent avec les pays du Sud des connaissances et des solutions innovantes pour préserver la biodiversité, la santé végétale et animale, et rendre ainsi les systèmes agricoles et alimentaires plus durables et résilients face aux changements globaux.