Lorsque les températures extérieures augmentent (pour dépasser les 35 °C comme on le voit de plus en plus souvent, même en Europe), des efforts inhabituels sont nécessaires au corps pour s’adapter, au risque d’entraîner une grande fatigue…

L’être humain fonctionne sous certains aspects comme « système thermique » : il échange en permanence de la chaleur avec son environnement, et sa physiologie génère la production d’une centaine de watts de chaleur qu’il doit rejeter, pour maintenir de façon très précise sa température entre 36 et 37,5 °C, quelles que soient les conditions climatiques qui l’entourent.

Read more: Les JO 2024 permettront-ils de mieux comprendre les dangers de la température humide ?

Les transferts de chaleur (par conduction, convection et rayonnement) étant d’autant plus efficaces que l’écart de température entre la source et l’environnement est important, il est facile pour le corps de rejeter la chaleur qu’il produit lorsque les températures extérieures sont faibles…

Mais lorsque l’extérieur est à haute température, ce rejet devient beaucoup moins efficace, et le corps doit donc mettre en œuvre un nouveau type d’échange : l’évaporation de la sueur, très efficace thermiquement mais qui demande un apport de l’eau digérée par le corps jusqu’à la surface de l’épiderme. Un transfert qui requiert des efforts supplémentaires…

Ces modifications physiologiques liées aux hautes températures de l’environnement ont des conséquences importantes : le nombre de décès annuel imputé aux vagues de chaleur et plus généralement aux températures élevées ne cesse d’augmenter, en lien avec le réchauffement climatique.

Pour lutter contre les surchauffes, nous utilisons à l’intérieur des bâtiments de plus en plus de climatiseurs. Dans le monde, le nombre d’appareils installés a plus que doublé depuis 1990 et la tendance à l’implémentation de ces systèmes est en constante progression. Dans les véhicules, la tendance est similaire.

Hausse de la consommation d’électricité

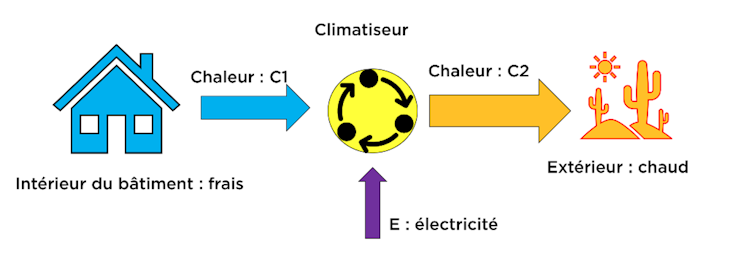

Un climatiseur est un système qui permet de prélever de la chaleur dans une zone pour la rejeter dans une autre zone (l’extérieur). Pour réaliser ce transfert, l’appareil consomme une autre forme d’énergie : de l’électricité. Un bilan énergétique sur ce système montre que la quantité de chaleur rejetée est égale à la somme de la chaleur prélevée et de l’électricité consommée (voir figure ci-dessus).

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Un premier enjeu lié à l’explosion du nombre de climatiseurs est donc l’augmentation de l’électricité consommée par ces appareils. La quantité d’énergie mise en jeu n’est pas négligeable : aux États-Unis par exemple, la puissance électrique liée au rafraîchissement représente plus du quart de la consommation électrique totale du pays en période chaude… En France, les consommations électriques estivales augmentent également régulièrement, en lien notamment avec ce besoin de froid.

Une conséquence de cette consommation électrique, outre le fait qu’elle sollicite le réseau en période estivale (quand traditionnellement en France les centrales nucléaires étaient parfois en période d’arrêt pour entretien), est liée au mode de production de cette électricité : les centrales peuvent consommer, même en France, des énergies fossiles pour couvrir le besoin.

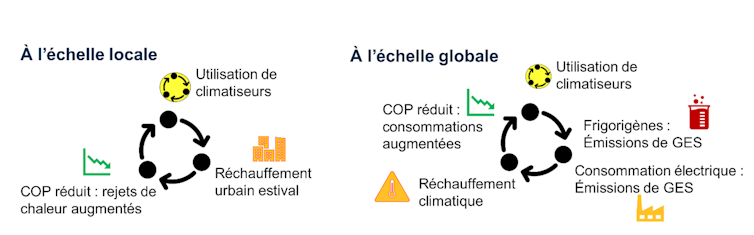

Leur combustion entraîne alors le rejet de gaz à effet de serre (GES) : en 2017, ces émissions de GES liées à la production de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations de froid représentaient 4,9 % des émissions mondiales de GES. Des émissions qui contribuent à leur tour au réchauffement… et au besoin de clim.

Hausse des températures extérieures

Un autre impact, plus local, de l’utilisation des climatiseurs, est la hausse des températures extérieures. Cet impact est surtout sensible en milieu urbain, déjà pénalisé en été par l’effet d’îlot de chaleur.

Le rejet de chaleur vers l’extérieur par les climatiseurs est en effet supérieur à la quantité prélevée à l’intérieur des bâtiments. Cette quantité de chaleur supplémentaire vient s’ajouter au bilan énergétique du territoire : dans les zones fortement équipées en climatiseurs, on observe déjà des augmentations de température de l’ordre de 0,5 °C, liées justement à ces rejets. Des projections climatiques simulant la progression prévue du taux d’équipement en climatiseurs montrent que la climatisation pourrait faire grimper la température urbaine jusqu’à +3 °C en périodes chaudes.

Cela appellerait donc, de nouveau, à plus de besoins de climatisation pour combattre l’îlot de chaleur renforcé. Une conséquence est que l’efficacité des climatiseurs diminue au fur et à mesure que l’écart de température entre l’intérieur (à climatiser) et l’extérieur augmente. Dans le cas de conditions climatiques plus chaudes, les climatiseurs sont moins efficaces (leur Coefficient de Performance – ou COP – diminue) et donc consomment plus d’électricité et rejettent encore plus de chaleur à l’extérieur, continuant à alimenter le cercle vicieux esquissé précédemment.

Rejets de fluides frigorigènes

Enfin, le fonctionnement de ces machines est permis par l’utilisation d’un fluide, appelé fluide frigorigène ou réfrigérant, qui circule dans le climatiseur et vient prélever la chaleur d’une zone pour la rejeter ailleurs. Dans un cycle idéal, celui-ci circule en boucle dans le système et n’affecte donc pas l’environnement. Dans les faits, deux phénomènes peuvent entraîner les rejets principaux de ces fluides vers l’extérieur :

En général très légères mais jamais absolument évitées, des fuites s’accumulent d’une part sur toute la durée de vie du système : elles sont relativement plus importantes dans le cas des climatiseurs de véhicules que pour des climatiseurs fixes du bâtiment, en raison des vibrations auxquelles est soumis le système dans les véhicules.

La fin de vie du système, d’autre part, qui si elle est mal gérée, peut entraîner le rejet du fluide dans l’environnement. Il est indispensable que le démontage de ces systèmes soit pris en main par des professionnels formés qui peuvent récupérer le fluide pour un traitement adapté.

Or, les fluides frigorigènes sont eux-mêmes des GES relativement puissants (par exemple, le réfrigérant R32, l’un des réfrigérants les plus employés actuellement, présente un pouvoir de réchauffement climatique 675 fois supérieur au CO₂). En 2027, 2,9 % des émissions mondiales de GES étaient dues aux émissions directes (fuites) de fluides frigorigènes.

Ces émissions sont en croissance et viennent se rajouter aux émissions indirectes liées à la consommation électrique évoquée plus haut. Différentes réglementations internationales ou à des échelles plus réduites, imposent l’utilisation de fluides frigorigènes de moins en moins impactants, mais le fluide idéal n’existe pas et des recherches sont encore nécessaires pour améliorer ces technologies…

En résumé, les climatiseurs sont des technologies utiles, aptes à sauver des vies, dont la nécessité est vouée à s’accroître dans un de fréquence et d’intensité accrues des vagues de chaleur. Ne perdons pas à l’esprit qu’ils sont aussi un maillon de l’accroissement du réchauffement climatique et qu’il convient dès lors de les utiliser de façon éclairée et parcimonieuse, sous peine de contribuer à aggraver le problème…