De fortes mobilisations et émeutes ébranlent Nouméa depuis l’adoption par le Sénat d’un projet de loi de réforme du corps électoral. Les événements ont déjà fait six morts et l’état d’urgence a été décrété le mercredi 15 mai dernier. Isabelle Merle, spécialiste de l’histoire coloniale des territoires du Pacifique, revient sur une situation explosive.

Vos travaux sur l’histoire de la Nouvelle-Calédonie montrent des moments de tensions particulièrement saillants qu’il parait difficile d’ignorer. Or, la réponse politique aux événements semble les minorer. Comment l’expliquer ?

Isabelle Merle : Il faut insister sur le fait que l’histoire résonne très fort avec ce qui se passe actuellement. Le personnel politique en charge du dossier fait mine de l’ignorer, qu’il s’agisse du ministre de l’Outre Mer, du ministre de la Justice ou du président Macron lui-même.

Cette dimension est pleinement inscrite dans l’histoire coloniale de la France et au cœur de la fabrique même de la nation. C’est pour cela qu’il est aussi au cœur de la crise : c’est une histoire coloniale singulière.

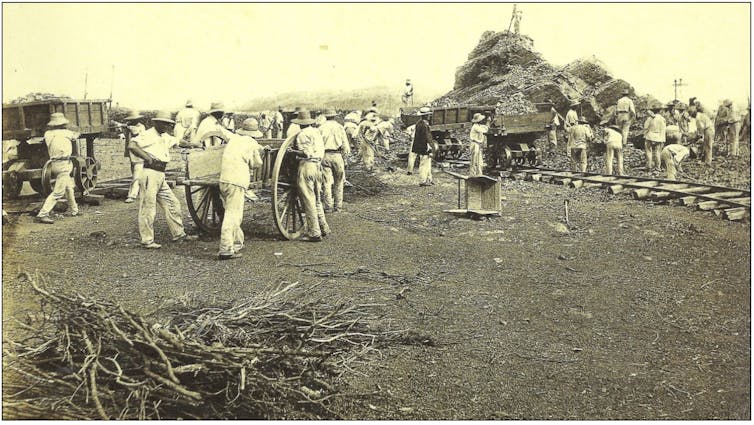

La Nouvelle-Calédonie est pour la France de l’époque, « une terre d’expériences coloniales ». En créant un bagne dont les condamnés pouvaient ensuite cultiver des terres, puis en incitant des migrants français « honorables » à venir peupler ces terres, on entretient une vision utopique née au XIXᵉ siècle.

C’est une « colonisation de peuplement » qui est alors envisagée.

Cette vision prévaut encore en 1972 dans le discours de Pierre Messmer, alors Premier ministre, qui déclarait qu’il fallait « faire du blanc ». On imagine la Nouvelle-Calédonie comme une « petite France australe », à l’image idéalisée de la France hexagonale de l’époque.

Ce projet de peuplement se construit au détriment de la population kanake qui subit jusqu’à la Première Guerre une brutale chute démographique. Les Kanak sont refoulés dans des réserves indigènes, cas unique dans l’Empire français, et soumis au régime de l’indigénat entre 1887 et 1946. La peur d’être diluée et de devenir invisible est donc très ancrée chez les Kanak.

Read more: Référendum en Nouvelle-Calédonie : un rendez-vous manqué dans le processus de décolonisation

C’est seulement au tournant des années 80 qu’est évoquée l’idée de construire ensemble une histoire, une « communauté de destins » et « un réveil kanak » comme l’écrit David Chappell. Les travaux sur cette histoire et ses figures, comme nous l’avons évoqué avec mon collègue Adrian Muckle parmi d’autres recherches, en témoignent.

C’est dans ce contexte que l’Accord de Nouméa a eu lieu, en 1998. Ce dernier constitue un compromis politique remarquable d’intelligence collective. Il a permis la création d’institutions nouvelles, les Provinces, le Congrès du territoire, le gouvernement collégial et un massif transfert de compétences. La citoyenneté calédonienne en est le principe, fondée sur un corps électoral restreint.

La réforme constitutionnelle d’élargissement de ce corps électoral provincial, que le gouvernement actuel tente d’imposer en force, est considérée comme illégitime. Elle rompt avec une logique politique forgée avec beaucoup de vigilance et de compréhension de l’histoire. C’est comme si les acteurs politiques actuels, dont Emmanuel Macron, trop jeunes à l’époque des évènements de 1984-1988, méconnaissaient cette histoire. Ils ont choisi de s’appuyer sur les figures de la droite locale la plus radicale.

Or cette histoire est profondément inscrite dans la mémoire de la jeunesse qui s’insurge aujourd’hui, à l’instar d’autres mobilisations récentes.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Est-on arrivé à une impasse politique, telle que vous la redoutiez en 2022, lors du précédent referendum ?

I.M : Nous sommes en effet dans une situation extrêmement grave. Ce qui se passe peut être interprété comme une logique de recolonisation. Je parlerais peut-être plus du « retour du refoulé » impérial ou colonial dans le cas présent. Un peu comme si la France n’avait jamais rompu avec l’idéal ou l’amour de la « plus grande France ».

Les discours d’Emmanuel Macron sur la région Indo-Pacifique indiquent d’ailleurs une volonté d’inscrire la puissance française – contre la Chine, l’Australie, etc. – à travers ses anciens territoires coloniaux.

Read more: La Nouvelle-Calédonie se rappelle au bon souvenir de la stratégie Indo-Pacifique

Or cette politique imposée unilatéralement par l’État n’est plus tolérée par la majorité des Kanak mais aussi par une partie des Calédoniens. À cela s’ajoutent des inégalités sociales et économiques profondes, ce qui rend la situation explosive, notamment auprès d’une grande partie de la jeunesse. D’après l’Institut statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie, en 2020, un Calédonien sur cinq se trouve en situation de pauvreté monétaire.

Pourtant, l’Accord de Nouméa et la gestion du territoire depuis plus de 30 ans ont montré qu’un compromis politique était possible dans une situation très singulière de l’histoire coloniale française.

La Nouvelle-Calédonie est en effet l’un des seuls territoires colonisés où il y avait une forte population autochtone, contrairement aux Antilles par exemple ou la Guyane. De ce fait, les députés d’autres territoires ultra-marins scrutent avec attention la situation et s’en émeuvent, de même que l’ONU et plusieurs pays du Pacifique.

Vous évoquez une jeunesse « laissée sur le bord du chemin », prenant fortement part aux mobilisations et appelée d’ailleurs, à « rentrer » à la maison. Comment la situation de ces jeunes souligne-t-elle un manque de compréhension des spécificités de la société calédonienne par le gouvernement ?

Le processus de décolonisation interne est resté à la peine : les populations locales, Kanak mais aussi Wallisiens ou Futuniens, sont confrontées à de profondes disparités, et ce dès le plus jeune âge. Le décrochage scolaire est édifiant, de même que les difficultés d’accès à l’emploi ou aux ressources.

Une expression kanake dit d’ailleurs que les enfants ne sont « pas bien assis chez eux » : l’école ne leur enseigne pas ou trop peu leur propre histoire et ils sont mal préparés au futur dessiné par des responsables et des enjeux qui se situent très loin d’eux, aussi bien physiquement que symboliquement. Donc c’est compréhensible qu’aujourd’hui de nombreux jeunes expriment leur colère.

Mais, et il faut le souligner, aucune atteinte à la personne à ce jour a été à déplorer de la part des jeunes incriminés. Certains au contraire sont victimes de tirs venant de « particuliers » armés qui les visent délibérément. Trois jeunes Kanak sont d’ailleurs décédés.

Comment appréhender l’apaisement ? Vous évoquez des solutions qui pourraient venir des marges ou bien de nouveaux modèles à concevoir. Qu’en est-il ?

I.M : : Pour cela il faut d’abord immédiatement cesser une lecture uniquement répressive de la jeunesse kanake. Le déploiement de l’armée devrait se cantonner à de la logistique car son intervention rappellerait les sinistres souvenirs de la grotte d’Ouvéa. L’État d’urgence devrait surtout permettre de réquisitionner toutes les armes en circulation et ce, dans toutes les communautés. Et, martelons-le, en aucun cas la peur ne peut justifier le crime.

Mais comment prendre en compte la composante politique kanake quand le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qualifie la Cellule de coordination des actions sur le terrain (CCAT) – qui est une union d’associations, de syndicalistes et d’indépendantistes kanak – de « mafieuse » ? Citons aussi le Haut-Commissaire qui évoquait encore récemment le risque d’une guerre civile, jetant ainsi l’huile sur le feu au lieu de rassurer la population avec des paroles d’apaisement.

Pourtant, il existe des solutions qui viennent du territoire lui-même. Nouméa est particulièrement affectée par les violences mais ailleurs en Province Nord, à Bourail par exemple, pourtant à majorité loyaliste, la situation est plus apaisée car il existe notamment un habitus du vivre ensemble.

Peut-être que la séquence politique actuelle permettra cependant de remettre sur la table les problématiques de fond, l’histoire coloniale, les inégalités, l’importance de prendre en compte le poids politique des Calédoniens afin de dessiner un autre modèle. On pense ainsi à la notion d’un État associé – état souverain mais librement associé à une ancienne puissance colonisatrice par exemple – qui prévaut dans les îles Cook, Niue, les États fédérés de Micronésie, les îles Marshall et les Palaos, cinq territoires insulaires du Pacifique Sud.

Mais pour l’instant il s’agit d’un impensé politique à l’échelle du gouvernement d’Emmanuel Macron. Or il ne peut y avoir de sortie de crise si l’appréhension de cette dernière n’est ni juste ni équilibrée.