Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS) ont fait la une de l’actualité ces derniers mois. Rebaptisés « polluants éternels » par les médias, ces molécules font l’objet d’importantes préoccupations, en raison de leurs effets sur la santé et de la pollution diffuse de l’environnement dont ils sont responsables.

Une proposition de loi visant à en réguler la production et l’utilisation a été votée à l’Assemblée nationale puis adoptée par le Sénat respectivement le 4 avril et le 30 mai 2024. Malheureusement, la séquence politique et médiatique qui a accompagné ce processus a été entachée de nombreuses informations inexactes, voire trompeuses, notamment sur l’innocuité prétendue des fluoropolymères.

Voici l’occasion de refaire une mise au point sur ces substances, et les problèmes qu’elles posent.

Que sont les PFAS ?

Les PFAS sont des produits chimiques synthétiques qui possèdent dans leur structure au moins un groupe méthyle perfluoré (formule chimique : -CF3) ou un groupe méthylène perfluoré (formule chimique : -CF2-).

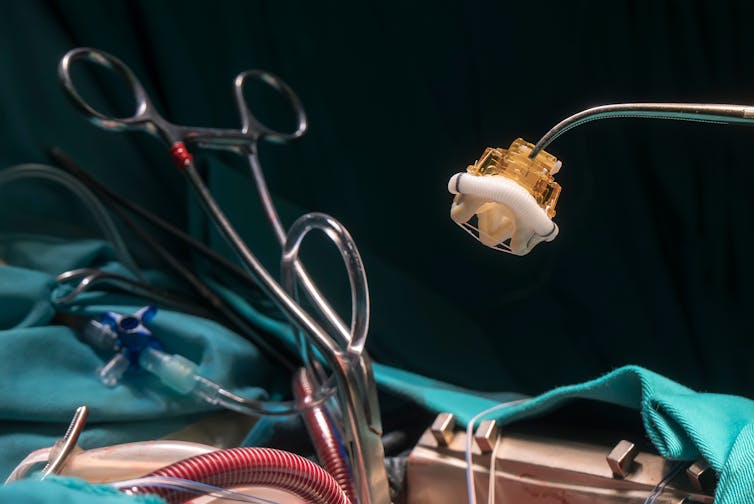

Dotés d’une grande stabilité chimique due à la stabilité des liaisons carbone-fluor, ainsi que d’une bonne résistance à la chaleur, ils ont par ailleurs des propriétés antiadhésives et imperméabilisantes. On les retrouve de ce fait dans la composition de très nombreux produits du quotidien : lubrifiants, peintures, vêtements, mousses anti-incendie, fils dentaires, ustensiles de cuisine, emballages alimentaires, prothèses médicales, batteries électriques, membranes destinées à la production d’hydrogène, etc.

Or, un nombre croissant de preuves s’accumule pointant les liens entre exposition aux PFAS et problèmes de santé. Ce constat est d’autant plus inquiétant que les PFAS ont par ailleurs largement contaminé l’environnement, des nappes phréatiques aux sommets des montagnes en passant par les sols, notamment autour des sites de production.

Le problème est qu’il existe une multitude de PFAS : la définition la plus récente de ces substances, proposée en 2021 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), inclut probablement plus de 10 000 molécules. Les études épidémiologiques et sanitaires qui font l’objet d’un large consensus scientifique ne couvrent quant à elles que quelques substances historiques (PFOS, PFOA, PFDA, PFNA, PFHxS)…

Concernant les milliers d’autres PFAS actuellement utilisés, l’absence d’effets prouvés n’indique pas qu’ils soient peu préoccupants, mais seulement que l’on ne détient pas suffisamment de données pour statuer sur leurs effets sanitaires et environnementaux.

Ce que nous apprend l’épidémiologie

Un lien avéré a été établi entre l’exposition à ces cinq composés (PFOS, PFOA, PFDA, PFNA, PFHxS) et différentes pathologies : cancers (testicule, rein), affections du foie, troubles du cholestérol, maladies thyroïdiennes, plus faible poids à la naissance, ainsi qu’hypertension gestationnelle (induite par la grossesse). En outre, un point très préoccupant est que l’exposition aux PFAS perturbe la réponse immunitaire.

Read more: Que faut-il savoir sur les PFAS, ces « polluants éternels » ?

Pour d’autres pathologies comme le cancer du sein, l’asthme, l’augmentation du risque infectieux et des ulcères, le diabète, les naissances prématurées, l’endométriose et la puberté précoce, le consensus scientifique n’est pas encore atteint, d’autres études sont encore nécessaires.

Au sein des nombreuses zones d’ombre qui persistent, une question continue à faire débat : celle des PFAS polymériques (qui sont des assemblages de PFAS monomériques), notamment utilisés dans les revêtements des ustensiles de cuisine. Sont-ils moins toxiques que les PFAS non polymériques ? Que se passe-t-il quand ils se dégradent ou se fragmentent ? Que deviennent les particules de polymères (dans l’environnement, ou après ingestion par des êtres vivants…) ?

Le cas des PFAS polymériques

On distingue habituellement les PFAS polymériques (macromolécules constituées d’un enchaînement d’un grand nombre d’unités de base, des monomères, unis les uns aux autres) et les PFAS non polymériques, de poids moléculaire plus faible.

Ces dernières molécules sont souvent persistantes et mobiles dans l’environnement, leur caractère toxique est prouvé ou suspecté et certaines d’entre elles sont bioaccumulables et transportées à l’échelle planétaire. Pour toutes ces raisons, certains PFAS sont listés dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP).

Il est utile de rappeler ici que le concept de polymères peu inquiétants (« Polymers of low concern », PLC), largement repris par l’industrie, ne fait absolument pas consensus concernant son application aux polymères fluorés. Par ailleurs, cette qualification « PLC » porte sur l’usage et la mise en œuvre (utilisation) des produits, pas sur la phase de production/début d’utilisation industrielle, ni sur leur fin de vie.

Le cadre conceptuel CF4Polymers (qui fournit des éléments d’orientation complémentaires, à prendre en compte lors de l’évaluation des dangers et des risques pour l’environnement et la santé humaine posés par les polymères) propose une approche plus large, qui considère les différentes étapes du cycle de vie des polymères et les voies d’exposition (implications sanitaires et écotoxicologiques). Ainsi, plusieurs points clés sont à prendre en compte pour appréhender les impacts potentiels des PFAS polymériques :

premièrement, la fabrication de nombreux PFAS polymériques est encore très souvent associée à l’utilisation et l’émission d’auxiliaires de synthèse fluorés non polymériques (e.g. PFOA, GenX), pour lesquels il existe une littérature abondante et univoque à propos de leurs effets sur l’être humain et l’environnement ;

deuxièmement, d’autres PFAS (monomères, oligomères, gaz fluorés) peuvent être libérés lors des étapes de production, transformation, utilisation, et traitement en fin de vie des PFAS polymériques ;

troisièmement, il n’existe que des options limitées pour le recyclage des PFAS polymériques à partir de biens de consommation (produits manufacturés), ce qui réduit la possibilité de flux circulaires au sein de la technosphère ;

quatrièmement, considérer que les polymères ne peuvent pas pénétrer dans les cellules est inexact, dans la mesure où des particules de taille inférieure au micromètre (synthétisées volontairement ou résultant de la fragmentation de particules de taille plus importante) sont susceptibles de franchir les membranes cellulaires. À titre d’exemple, on sait que des nanoparticules de polymère peuvent être utilisées comme vecteur pour délivrer des médicaments chimiothérapeutiques à des cellules cancéreuses.

En raison des différents états des PFAS (monomériques, polymériques, dissous, gazeux, particulaires…), il est donc important de prendre en compte leur cycle de vie complet, et d’intégrer dans la réglementation l’évaluation de l’ensemble de la chaîne de fabrication, d’usage et d’élimination des produits qui les contiennent.

Protéger les populations

Dans ce contexte, il est primordial de limiter au maximum les émissions dans l’environnement et les voies d’exposition. L’État doit protéger l’ensemble de la population, tout en tenant compte du fait que nous ne sommes pas tous égaux face à l’exposition aux PFAS.

Tous les efforts de recherche scientifique et suivi médical doivent être concentrés sur les populations les plus vulnérables, telles que les populations à risque (notamment les personnes en période de bouleversement hormonal : de la période fœtale aux 3 ans de l’enfant, adolescents, femmes enceintes, post-partum ou en ménopause…), ainsi que les populations les plus exposées (« travailleurs des PFAS » tels que pompiers et ouvriers, riverains des sites de production, transformation et traitement). La loi doit tenir compte de la situation particulière de ces « populations sentinelles ».

Par ailleurs, protéger les populations, c’est aussi protéger l’environnement, en réduisant la contamination et en préservant notamment les ressources en eau.

Trier les usages essentiels et non essentiels

Pour parvenir à relever le défi posé par les PFAS, il est primordial de raisonner en termes d’usages. Le projet de loi voté à l’Assemblée nationale encadre des usages précis (cosmétique, fart pour les sports d’hiver, textiles). À ce titre, il va dans le bon sens.

Cependant, certains usages problématiques majeurs des PFAS demeurent. Parmi eux, citons l’emploi de ces substances dans les gaz réfrigérants (représentant 90 % du volume total de production annuelle de PFAS à l’échelle mondiale avec 1 million de tonnes, les gaz font l’objet d’une réglementation spécifique, les composants électroniques, les pesticides, ou encore les mousses anti-incendie.

Il est crucial de questionner également le caractère essentiel ou non de ces usages. Pour cela, il faudrait développer une procédure publique visant à la recherche de consensus, appuyée sur des débats étayés par une argumentation solide. Il s’agit de prendre en compte les pollutions afin d’évaluer le bénéfice par rapport au risque, comme dans le cas de PFAS utilisés dans le domaine médical, ou participants à la transition énergétique (donc actuellement considérés comme essentiels).

Cela implique également de repenser les applications de ces substances et de développer des alternatives plus sûres, tout en assurant une gestion du cycle de vie des PFAS et un traitement efficace et responsable des déchets pour minimiser l’impact environnemental global et protéger la santé publique.

Durcir la réglementation ?

En plus de l’interdiction des PFAS dans certains produits d’ici 2026, la proposition de loi française prévoit notamment la surveillance des PFAS dans l’eau potable, une meilleure information du public et une redevance pollueur-payeur.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte particulier : des restrictions d’usage des PFAS au niveau européen sont en cours d’évaluation par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Par ailleurs, le Danemark a d’ores et déjà interdit l’utilisation des PFAS dans les emballages alimentaires (en 2020), les mousses anti-incendies (en 2024) et les textiles (à l’horizon 2025). Le 10 avril dernier, l’administration Biden a quant à elle établi les premières normes nationales réglementaires pour cinq PFAS dans l’eau potable aux États-Unis, fixant des seuils inférieurs à quelques nanogrammes par litre.

Mais les PFAS, ce n’est pas comme les champignons : il n’y a pas les « bons » et quelques « mauvais ». La persistance élevée des PFAS ou de leurs produits de transformation, y compris pour les fluoropolymères, est intrinsèquement problématique. Pour ces raisons, il est assez largement admis dans la communauté scientifique que les agences sanitaires devraient les considérer comme une famille unique de composés, suivant en cela la définition de l’OCDE.

À cet égard, la proposition de loi française se veut ambitieuse, en préconisant de cibler l’ensemble de la famille PFAS pour différents usages, et non plus quelques substances individuelles.

Les enjeux liés aux PFAS constituent une question de société majeure, qui concerne l’ensemble des citoyens. Terminons par une considération annexe, mais néanmoins importante. Sur la question des PFAS, comme sur d’autres, des tentatives de manipulation de l’information, voire de désinformation, existent. Se forger une opinion éclairée implique donc d’être particulièrement vigilant quant à la provenance des informations que l’on consulte…

Pour en savoir plus :

- Dans le cadre de l’édition 2024 du festival « Double Science », qui se tiendra les 8 et 9 juin à Ground Control, dans le 12ème arrondissement de Paris, un procès (participatif) fictif des PFAS se tiendra samedi à 17 h.