Avec plus de 10 millions de décès par an chez l’humain, le cancer représente la deuxième cause de mortalité dans le monde. Le nombre de cas est en constante augmentation depuis quelques décennies, un phénomène souvent attribué au vieillissement des populations, à l’exposition grandissante à des polluants environnementaux potentiellement cancérigènes, notamment des pesticides ou encore à l’augmentation du taux d’obésité dans de nombreux pays.

Mais l’humain n’est pas la seule espèce touchée par le cancer. En effet, si cette maladie est déjà bien documentée chez les animaux de compagnie et d’élevage, on sait maintenant qu’elle est aussi présente chez la grande majorité des organismes multicellulaires, des moules aux éléphants. Néanmoins, toutes ces espèces ne présentent pas une sensibilité identique face au cancer. Par exemple, l’antilope cervicapre, une espèce herbivore originaire d’Inde, n’en développe quasiment pas, alors que le kowari, un petit marsupial carnivore d’Australie, présente un taux de cancer très élevé.

Déterminer les facteurs expliquant pourquoi certaines espèces animales sont bien moins touchées par le cancer et comprendre les mécanismes à l’origine de ces résistances constitue donc un thème de recherche prometteur afin de développer de nouveaux traitements.

Les grands animaux n’ont pas plus de cancer que les autres : le paradoxe de Peto

Dans ce contexte, les espèces de très grandes tailles sont tout particulièrement intéressantes pour les chercheurs. De fait, les grands animaux possèdent beaucoup de cellules et chacune d’entre elles pourrait potentiellement devenir cancéreuse.

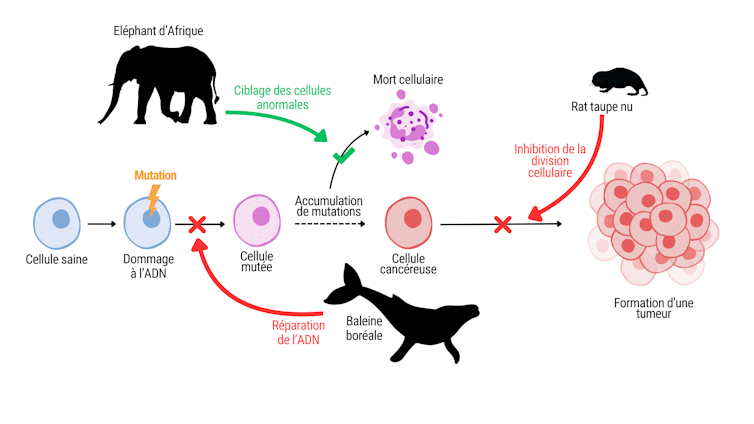

En effet, le cancer est causé par une accumulation de mutations, c’est-à-dire des altérations accidentelles de l’ADN. Au sein des cellules, il existe des mécanismes efficaces de réparation de l’ADN, rendant rare l’apparition de mutations. Malgré tout, ces dernières s’accumulent à un rythme régulier au cours de la vie des organismes. Lorsque ces mutations touchent des gènes régulant la prolifération cellulaire, liés à la réparation de l’ADN ou bien à la stabilité du génome, le fonctionnement de la cellule peut être perturbé. Cela peut mener à une prolifération incontrôlée des cellules, qui peuvent alors former une tumeur.

Ainsi, si on suppose que toutes les cellules ont la même probabilité d’accumuler les mutations, alors les animaux de grande taille, possédant plus de cellules, devraient développer plus de cancers. C’est d’ailleurs un schéma que l’on retrouve au sein de certaines espèces comme l’homme et le chien, chez qui la grande taille est associée à une augmentation de la probabilité de développer un cancer.

Néanmoins, lorsque l’on compare les fréquences de cancer entre les espèces de mammifères, cette corrélation avec la taille corporelle ne se vérifie pas. Les espèces de grandes tailles ne développent donc pas plus de cancer que les autres.

Ce phénomène est appelé le paradoxe de Peto en l’honneur du statisticien et épidémiologiste anglais qui, le premier, l’a énoncé. Cette découverte suggère donc que l’évolution de la grande taille s’est faite conjointement avec l’apparition de mécanismes de résistance au cancer plus efficaces. De même, ces mécanismes pourraient également exister chez les espèces aux durées de vie plus longues, chez qui les mutations ont donc plus de temps pour s’accumuler. Plusieurs équipes de scientifiques à travers le monde cherchent maintenant à identifier les « secrets » de ces animaux pour lutter contre cette maladie.

Une multitude de mécanismes de résistance au cancer

L’espèce emblématique associée au paradoxe de Peto est l’éléphant d’Afrique, puisqu’elle a été la première espèce de grande taille chez qui le mécanisme de résistance au cancer a été identifié. Le génome des éléphants contient 20 copies d’un gène particulier, nommé TP53, alors que notre espèce n’en possède qu’une copie. La protéine issue du gène TP53 est responsable de la surveillance et de l’élimination des cellules au comportement anormal. Elle joue également un rôle dans la réparation de l’ADN, limitant le développement de processus cancéreux chez ces pachydermes.

Dans le monde marin, c’est la baleine boréale qui illustre encore une fois ce paradoxe, avec un mécanisme de résistance au cancer agissant plus précocement. En effet, ce mammifère qui vit environ 200 ans possède un système de réparation de l’ADN très précis et très efficace pour certains types de dommages. Ce système implique deux protéines qui limitent l’accumulation de mutations à l’origine de la transformation de cellules saines en cellules cancéreuses.

Des espèces de plus petites tailles présentent également des mécanismes anti-cancers puissants. Le rat-taupe nu, champion de longévité parmi les rongeurs, est extrêmement résistant au cancer. Il semble posséder plusieurs mécanismes pour limiter le développement de tumeurs. Cette espèce possède par exemple une sensibilité décuplée à la densité de cellules au sein d’un tissu, notamment grâce à une production importante d’un sucre complexe, une forme très dense d’acide hyaluronique. Ainsi, si un nombre trop important de cellules sont regroupées dans une même zone, ces dernières arrêtent de se diviser, empêchant la formation de tumeurs.

Une source d’inspiration pour la médecine ?

Des pales d’éoliennes modélisées d’après les nageoires des baleines jusqu’à la force de maintien du Velcro imitant les fruits de la bardane, le vivant est une source d’inspiration pour la technologie depuis des siècles. Cette approche, appelée biomimétisme, a aussi été appliquée au monde médical à plusieurs reprises. Cependant, elle n’a pour l’instant été que peu utilisée pour lutter contre le cancer, qui est pourtant l’une des maladies les plus mortelles.

La grande taille est apparue de nombreuses fois indépendamment au cours de l’évolution (10 fois rien que pour les mammifères), suggérant l’émergence potentielle d’autant de mécanismes de résistance au cancer. Cette hypothèse est actuellement soutenue par la recherche, puisque, pour chaque espèce étudiée et résistante à cette pathologie, un mécanisme différent a été découvert. Ainsi, en étudiant de nouvelles espèces, il sera peut-être possible d’identifier de nombreux autres mécanismes de résistance au cancer, dans l’espoir que l’un d’eux soit applicable aux traitements destinés à l’espèce humaine.