Depuis quelques années, les réseaux sociaux comme Facebook et X (anciennement Twitter) sont devenus la cible d’accusations nombreuses : facteurs de diffusion de « fake news » à grande échelle, instruments de déstabilisation des démocraties par la Russie et la Chine, machines à capturer notre attention pour la vendre à des marchands de toutes sortes, théâtres d’un ciblage publicitaire toujours plus personnalisé et manipulateur, etc. En atteste le succès de documentaires et d’essais sur le coût humain, jugé considérable, des réseaux sociaux, comme The Social Dilemma sur Netflix.

L’un de ces discours, en particulier, rend les plates-formes digitales et leurs algorithmes responsables de l’amplification de l’hostilité en ligne et de la polarisation politique dans la société. Avec les discussions en ligne anonymes, affirment certains, n’importe qui serait susceptible de devenir un troll, c’est-à-dire une personne agressive, cynique et dépourvue de compassion, ou de se « radicaliser ».

Des travaux récents en sciences sociales quantitatives et en psychologie scientifique permettent toutefois d’apporter quelques correctifs à ce récit, excessivement pessimiste.

L’importance du contexte sociopolitique et de la psychologie

Pour commencer, plusieurs études suggèrent que si les individus font régulièrement l’expérience de discussions sur des sujets politiques qui deviennent conflictuelles, cette incivilité est en partie liée à des facteurs psychologiques et socio-économiques qui préexistent aux plates-formes digitales.

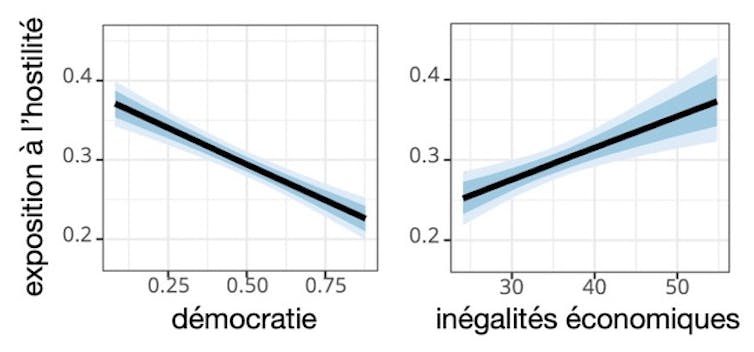

Dans une étude interculturelle de grande envergure, nous avons interrogé plus de 15 000 personnes via des panels représentatifs dans trente nations très diverses (France, Irak, Thaïlande, Pakistan, etc.) sur leurs expériences des conversations sur Internet. Notre première découverte est que c’est dans les pays les plus inégalitaires économiquement et les moins démocratiques que les individus sont le plus souvent l’objet d’invectives hostiles de la part de leurs concitoyens sur les réseaux (comme en Turquie ou au Brésil). Ce phénomène découle manifestement des frustrations générées par ces sociétés plus répressives des aspirations individuelles.

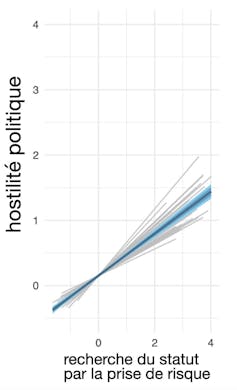

Notre étude montre en outre que les individus qui s’adonnent le plus à l’hostilité en ligne sont aussi ceux qui sont les plus disposés à la recherche de statut social par la prise de risque. Ce trait de personnalité correspond à une orientation vers la dominance, c’est-à-dire à chercher à soumettre les autres à sa volonté (y compris par l’intimidation). Dans nos données interculturelles, nous observons que les individus ayant ce type de traits dominants sont nombreux dans les pays inégalitaires et non démocratiques. Des analyses indépendantes montrent d’ailleurs que la dominance est un élément clé de la psychologie de la conflictualité politique, puisqu’elle prédit également davantage de partage de ‘fake news’ moquant ou insultant les opposants politiques sur Internet, et plus d’attrait pour le conflit politique hors ligne, notamment.

Répliquant une étude antérieure, nous trouvons par ailleurs que ces individus motivés par la recherche de statut par la prise de risque, qui admettent le plus se comporter de manière hostile sur Internet, sont aussi ceux qui sont plus susceptibles d’interagir de manière agressive ou toxique dans des discussions en face à face (la corrélation entre l’hostilité en ligne et hors ligne est forte, de l’ordre de β = 0,77).

En résumé, l’hostilité politique en ligne semble largement être le fruit de personnalités particulières, rendues agressives par les frustrations engendrées par des contextes sociaux inégalitaires, et activant notre tendance à voir le monde en termes de “nous” vs « eux ». Au plan politique, réduire les disparités de richesses entre groupes et rendre nos institutions plus démocratiques constituent des objectifs probablement incontournables si nous souhaitons faire advenir un Internet (et une société civile) plus harmonieux.

Les réseaux : prismes exagérant l’hostilité ambiante

Si notre étude replace l’hostilité politique en ligne dans un plus large contexte, elle ne nie pas tout rôle aux plates-formes dans la production de la polarisation politique pour autant.

Les réseaux sociaux permettent à un contenu d’être diffusé à l’identique à des millions de personnes (à l’inverse de la communication verbale, lieu de distorsions inévitables). À ce titre, ils peuvent mésinformer ou mettre en colère des millions de personnes à un très faible coût. Ceci est vrai que l’information fausse ou toxique soit créée intentionnellement pour générer des clics, ou qu’elle soit le fruit involontaire des biais politiques d’un groupe politique donné.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Si les échanges sur les réseaux sociaux manquent souvent de civilité, c’est également à cause de la possibilité qu’ils offrent d’échanger avec des étrangers anonymes, dépersonnalisés. Cette expérience unique à l’ère Internet réduit le sentiment de responsabilité personnelle, ainsi que l’empathie vis-à-vis d’interlocuteurs que nous ne voyons plus comme des personnes mais comme les membres interchangeables de « tribus » politiques.

Des analyses récentes rappellent par ailleurs que les réseaux sociaux – comme le journalisme, à bien des égards – opèrent moins comme le miroir que comme le prisme déformant de la diversité des opinions dans la société.

Les posts politiques indignés et potentiellement insultants sont souvent le fait de personnes plus déterminées à s’exprimer et radicales que la moyenne – que ce soit pour signaler leurs engagements, exprimer une colère, faire du prosélytisme, etc. Même lorsqu’ils représentent une assez faible proportion de la production écrite sur les réseaux, ces posts se trouvent promus par des algorithmes programmés pour mettre en avant les contenus capables d’attirer l’attention et de déclencher des réponses, dont les messages clivants font partie.

À contrario, la majorité des utilisateurs, plus modérée et moins péremptoire, est réticente à se lancer dans des discussions politiques qui récompensent rarement la bonne foi argumentative et qui dégénèrent souvent en « shitstorms » (c.-à-d., en déchaînements de haine).

Ces biais de sélection et de perception produisent l’impression trompeuse que les convictions radicales et hostiles sont à la fois plus répandues et tolérées moralement qu’elles ne le sont en réalité.

Quand l’exposition à la différence énerve

Ceci étant dit, l’usage des réseaux sociaux semble pouvoir contribuer à augmenter l’hostilité et la radicalité politiques selon un mécanisme au moins : celui de l’exposition à des versions caricaturales et agressives des positions politiques adverses, qui agacent.

Contrairement à une croyance répandue, la plupart de nos connexions virtuelles ne prennent typiquement pas vraiment la forme de « chambres d’écho », nous isolant dans des sas d’idées politiques totalement homogènes.

Bien que certains réseaux soient effectivement construits de cette manière (4Chan ou certains sub-Reddits), les plus larges plates-formes que sont Facebook (3 milliards d’utilisateurs) et X (550 millions) nous font typiquement défiler une certaine diversité d’opinions devant les yeux. Celle-ci est en tous cas fréquemment supérieure à celle de nos relations amicales : êtes-vous encore régulièrement en contact avec des copains de collège qui dont les opinions politiques sont à l’opposé des vôtres ? Probablement pas, mais il est plus probable que vous lisiez leurs posts Facebook.

Cette exposition à l’altérité idéologique est désirable, en théorie, puisqu’elle devrait permettre de nous faire découvrir les angles morts de nos connaissances et convictions politiques, notre commune humanité, et donc nous rendre à la fois plus humbles et plus respectueux les uns des autres. Malheureusement, le mode sur lequel la plupart des gens expriment leurs convictions politiques – sur les réseaux comme à la machine à café – est assez dépourvu de nuance et de pédagogie. Il tend à réduire les positions adverses à des caricatures diabolisées, et cherche moins à persuader le camp d’en face qu’à galvaniser les personnes qui sont déjà d’accord avec soi, ou à se faire bien voir d’amis politiques.

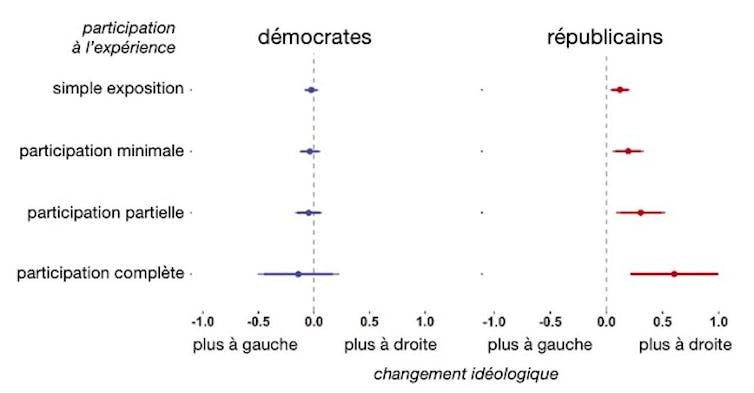

Prenant appui sur des études expérimentales déployées sur Twitter et des interviews de militants démocrates et républicains menées avec son équipe, le sociologue Chris Bail nous avertit dans son livre Le prisme des réseaux sociaux. D’après lui, une exposition répétée à des contenus peu convaincants et moqueurs produits par nos ennemis politiques peut paradoxalement renforcer les partisans dans leurs positions et identités préexistantes, plutôt que de les rapprocher intellectuellement et émotionnellement les uns des autres.

Cependant, cette relation entre usage des réseaux sociaux et polarisation politique pourrait dépendre beaucoup du temps d’exposition et n’apparaît pas dans tous les échantillons étudiés. Ainsi, des études explorant les effets d’un arrêt de l’utilisation de Facebook et d’Instagram n’observent pas que l’utilisation de ces médias sociaux polarise de façon détectable les opinions politiques des utilisateurs.

Rappelons-nous toujours que les discours pointant des menaces pesant sur la société jouissent d’un avantage concurrentiel considérable sur le marché des idées et des conversations, en raison de leur attractivité pour nos esprits. Il convient donc d’approcher la question des liens entre réseaux sociaux, hostilité et polarisation politique avec nuance, en évitant les travers symétriques de l’optimisme béat et de la panique collective.