Les premiers ouvrages sur l’apprentissage de la natation remontent à la Renaissance. Cela peut laisser à penser que les questions de définition et de modes d’enseignement seraient aujourd’hui réglées et que des méthodologies scientifiques guideraient nos choix politiques et nos orientations pédagogiques en la matière.

Or, la plupart des stratégies d’intervention concernant le « savoir nager » « reposent sur des croyances anecdotiques ou axiomatiques », observe le professeur Robert Stallman. Comment expliquer cinq siècles plus tard le manque de fondements scientifiques pour soutenir les pratiques d’enseignement de la natation ?

Read more: Apprendre à nager : miser sur l’aisance aquatique pour lutter contre les noyades

Si les spécialistes de la natation se sont très tôt penchés sur les mécanismes de propulsion aquatique pour comprendre comment nager plus vite, la recherche s’intéresse plus aujourd’hui aux conditions de sécurité à garantir pour prévenir les noyades. Mais si l’on définit mieux aujourd’hui le bagage de compétences indispensable aux apprentis nageurs, la manière de les transmettre ouvre encore de vastes perspectives d’étude.

La performance sportive comme moteur de la recherche : apprendre à nager plus vite

Dans son acceptation large, le savoir nager désigne l’ensemble des « savoir-faire, connaissances et attitudes nécessaires pour s’engager en sécurité dans les activités physiques aquatiques se déroulant dans, sur et autour de l’eau ».

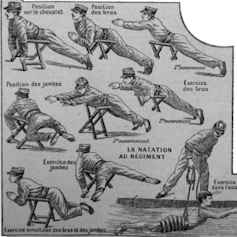

Deux conceptions ont toujours cohabité. D’un côté, celle qui est bâtie sur l’idée que l’homme flotte naturellement propose des exercices globaux basés sur la découverte. De l’autre, celle qui considère que l’homme a besoin d’aide à la flottaison propose des exercices plus analytiques. L’histoire des méthodes a permis de catégoriser différents types d’éducateurs : humanistes, militaires, gymnasiarques, ingénieurs, médecins, enseignants d’éducation physique, maîtres-nageurs et sportifs, dont l’influence fut plus ou moins importante selon les époques.

Ainsi, le « savoir nager » en tant qu’objet de recherche met en évidence les jeux et enjeux de pouvoir au sujet des méthodes d’enseignement, et les influences scientifiques, culturelles et scolaires qui les accompagnent. Toutefois, ces recherches n’ont pas eu comme objectif premier l’amélioration de l’enseignement, même si Paul Beulque et A. Descarpentries, auteurs d’une Méthode de Natation en 1922, proposent une première étude d’impact chiffrée des effets de leur méthode « à poulie » sur la population des écoliers tourquennois (pages 9 et 10).

Les premiers travaux concernent le domaine sportif et cherchent logiquement à trouver des solutions pour nager plus vite. René du Bois-Reymond (1905 et 1927) puis Thomas K. Cureton (1930) ont aidé à obtenir des vitesses plus importantes par une meilleure compréhension de la propulsion aquatique.

Peter V. Karpovitch (1933) réalise les premières mesures de vitesse instantanées et David Armbruster (1928) analyse les premières vidéos sous-marines qui seront une des bases des travaux de James Counsilman qui y associera la physiologie dans son ouvrage de référence « The science of swimming » en 1968.

En 1970, une communauté de scientifiques s’organise pour mieux comprendre les facteurs d’optimisation de la performance, notamment en physiologie et en biomécanique. Pelayo et Alberty (2011) retracent l’ensemble des productions scientifiques issues de cette communauté « Biomechanics and Medicine in Swimming » entre 1970 et 2010. Ils mettent en évidence que la majorité des études sont consacrées aux dimensions physiologiques, biomécaniques, techniques et technologiques.

Étrangement, les communications dédiées au « savoir nager » pour améliorer la sécurité apparaissent tardivement (2004) et ne représentent jamais plus de 10 % des communications.

Réfléchir aux compétences à transmettre pour prévenir les noyades

Les travaux de recherche relatifs au « savoir nager » visant à améliorer l’enseignement sont relativement récents. Pourtant les premiers d’entre eux, au travers des expériences de Myrtle B. McGraw qui comparent le développement moteur des fameux jumeaux « Jimmy et Johnny », datent des années 1930. Concernant la motricité aquatique, ils mettent en évidence des transformations par étape et font évoluer les connaissances en psychologie du développement.

Du point de vue de la recherche académique internationale, les premiers travaux sur l’analyse de la motricité aquatique et les effets de leçons de natation sont menés par Sarah J. Erbaugh et coll. (1978) qui proposent une méthode d’évaluation à travers la maitrise d’un ensemble de tâches fondamentales. On retrouve celles-ci dans les tests actuels : sauter, se déplacer sur le ventre et le dos, s’immerger… Un groupe de chercheurs particulièrement dynamiques composé de Stephen J. Langendorfer, Kevin Moran, Robert Stallman, Jennifer Blitvic et Per-Ludvig Kjendlie vont communiquer à l’international un ensemble de réflexions clé concernant l’enseignement du savoir nager :

la question de l’âge optimal pour apprendre (Langendorfer et coll., 2009) ;

l’effet de la nage habillée (Moran, 2014) ;

l’impact du contexte familial (Pharr et coll., 2014) ;

le décalage entre les compétences réelles et celles perçues (Moran et coll., 2012).

La création d’une revue scientifique, l’« International Journal of Aquatic Research in Education » en 2007 ainsi que l’organisation de congrès par la « International Life Saving Federation » et le « World Conference of Drowning Prevention », ont permis de diffuser plus largement ces travaux selon des approches interdisciplinaires croisant les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales.

Une des bascules paradigmatiques les plus importantes des vingt dernières années est de « penser » ce qu’il faut enseigner à partir des causes de noyades, connues aujourd’hui grâce à des recueils de données épidémiologiques de plus en plus précises. Le « quoi enseigner » repose désormais sur des bases empiriques solides que Stallman et coll. (2017) ont modélisé en 15 compétences fondamentales qui représentent la structure de nombreux programmes de formation à travers le monde.

Read more: Lutter contre les noyades : faut-il instaurer un « permis de nager » ?

Les études sur le « comment enseigner » apparaissent moins consensuelles dans leurs résultats. Une revue systématique de la littérature chez les 4-6 ans montre que les études sur les stratégies pédagogiques (enseignement massé versus filé, en grande versus petite profondeur, descendant versus ludique, avec versus sans matériel de flottaison) ne permettent pas de repérer clairement les choix les plus pertinents.

Ces recherches restent cependant limitées en nombre et possèdent de nombreux biais méthodologiques. De plus, l’absence d’un cadre théorique commun rend difficile la comparaison de travaux qui mobilisent des variables différentes pour mesurer l’effet des programmes d’intervention.

Une caractéristique semble toutefois faire consensus : chez les jeunes enfants, les parents doivent faire partie de processus d’éducation afin qu’ils ne surévaluent pas le niveau de maîtrise de leur progéniture, entraînant par conséquent des défauts de surveillance lors des baignades familiales.

Comment améliorer les stratégies pédagogiques ?

Récemment, un nouveau modèle théorique est apparu dans le paysage international afin de protéger les individus des accidents de noyade, tout en leur donnant envie de s’engager dans les activités physiques aquatiques tout au long de la vie. Le concept de « Littératie aquatique » représente l’ensemble des compétences motrices, psychosociales et cognitives qu’une personne possède pour s’engager avec le maximum de sécurité et de plaisir dans le milieu aquatique.

Le projet ALFAC (Aquatic Literacy for All Children), co-financé depuis 2022 par l’Union européenne, a pour objectif d’identifier les points forts et faibles des curriculums de formation aquatique de 7 pays (Allemagne, Belgique, France, Lituanie, Norvège, Pologne, Portugal) en mesurant le niveau de littératie aquatique des enfants de 6 à 12 ans. Ces données empiriques permettront de construire une base de données inédites, à l’instar des études PISA pour le système scolaire, pour identifier les axes de progrès dans les stratégies pédagogies nationales.

L’enjeu de recherche suivant concernera donc la formation des éducateurs aquatiques (MNS, professeurs des écoles, professeurs d’EPS, éducateurs dans les écoles de natation) afin de développer de manière harmonieuse le niveau de littératie aquatique des enfants européens.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

Après cinq siècles de théorisation, certaines réponses ont pu être apportées, notamment sur les compétences à enseigner pour améliorer la sécurité des jeunes nageuses et nageurs. Le « comment » reste un domaine de recherche extrêmement vaste qui mobilise les chercheurs, notamment avec le retour du milieu naturel comme espace d’évolution, et avec l’émergence de nouvelles technologies, telle que la réalité virtuelle, pour réduire les barrières affectives rencontrées par les enfants.

Les croyances et les convictions pédagogiques restent donc encore aujourd’hui le principal moteur d’innovation dans les pratiques du bord des bassins. Les études collaboratives associant chercheurs et praticiens constituent des leviers prometteurs pour permettre à l’enseignement du savoir nager de plonger dans le XXIe siècle.

Nous remercions Patrick Pelayo qui nous a ouvert les pages de sa magnifique collection d’ouvrages de natation pour finaliser cet article.