« À l’échelle cosmique, l’eau liquide est plus rare que l’or », écrivait le célèbre astrophysicien Hubert Reeves. Ce qui vaut pour l’univers est encore plus vrai au Sahel, cette immense bande aride qui parcourt l’Afrique d’est en ouest, à la lisière du Sahara. Au Sahel, le premier des biens, c’est l’eau. Depuis le IIIᵉ millénaire av. J.-C., les peuples de la région ont réalisé des efforts considérables et déployé des trésors d’imagination pour capter et maîtriser cette ressource si rare. Face à une eau mal répartie dans l’espace et le temps, ils ont dû inventer des méthodes intelligentes et parcimonieuses pour tirer parti de la moindre goutte.

Autrefois ignorés, les secrets des paysans sahéliens attirent aujourd’hui l’attention des chercheurs et des décideurs. Et pour cause, ils inspirent de nouvelles voies d’adaptation au changement climatique pour l’agriculture africaine, et au-delà.

L’art de capturer la pluie

Chaque année dans le Yatenga, au nord du Burkina Faso, les premières pluies de juin viennent apaiser les brûlures d’une interminable saison sèche. Les sols imbibés d’eau font alors renaître la vie dans les champs de brousse. Partout ou presque, des bouquets de mil et de sorgho jaillissent de terre, transformant les savanes arides en bocages verdoyants.

Mais dans certains villages, la période de grande sécheresse des années 1970-80 a bouleversé le fragile écosystème sahélien : avec l’amincissement de la couverture végétale, les sols instables et ferrugineux du Yatenga ont été décapés par l’érosion ; ils sont devenus si pauvres et encroûtés que les pluies torrentielles ne font que ruisseler sans pouvoir s’infiltrer. Au lieu d’apporter la vie, l’eau érode les terres et emporte les espoirs des paysans.

Dans ce paysage hostile, certains paysans tentent de s’adapter et d’innover. Yacouba Sawadogo est l’un d’eux. Dans un champ stérile du village de Gourga, Yacouba et sa famille s’affairent pour percer le sol encrouté avant l’arrivée des premières pluies. Armés de leur daba (pioche traditionnelle), ils creusent la terre rouge de latérite. Dans une chorégraphie vigoureuse, les paysans quadrillent ainsi la parcelle de ces trous réguliers. Ils y glissent une poignée de compost, quelques graines de sorgho, une pellicule de terre légère : et voilà, le champ est prêt pour accueillir la prochaine pluie d’orage !

Semer comme cela des graines en pleine saison sèche, dans un champ que l’on parsème de trous, l’idée peut sembler contre-intuitive à l’œil extérieur, mais elle relève en réalité d’une expertise séculaire des habitants du Yatenga : le zaï. Cette technique agricole révolutionnaire les a rendus maîtres dans l’art de capturer la pluie. L’histoire orale raconte que dans l’ancien temps, la technique était utilisée par les familles dotées de très petites surfaces et de terres pauvres, avant de tomber dans l’oubli dans les années de 1950, période marquée par des pluies abondantes.

Mais dans les décennies désespérément sèches de 1970-1980, face à l’avancée du désert, Yacouba Sawadogo a fait un choix singulier : celui de ne pas fuir. Au lieu de cela, il a exhumé le zaï, technique grâce à laquelle il est parvenu à revitaliser et reboiser 27 hectares de terres dégradées. Celui qu’on surnomme « l’homme qui a arrêté le désert » a ainsi redonné espoir à tout son village. Primé « champion de la Terre » par les Nations unies et rendu célèbre grâce à un livre, Yacouba Sawadogo est devenu le symbole d’une Afrique qui innove face à la désertification.

Ingénieux mais coûteux

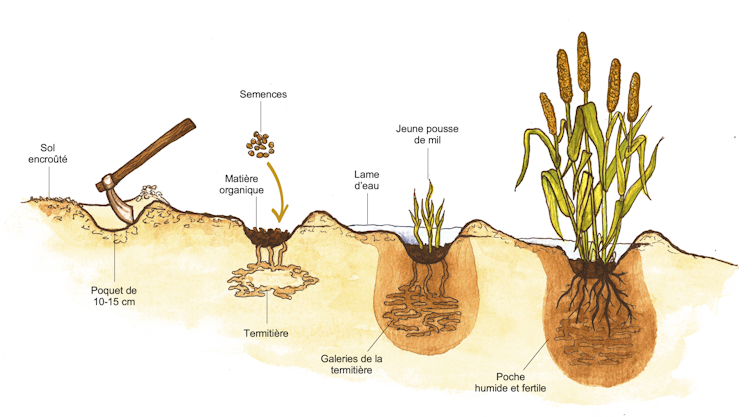

Juste un trou, vous me direz ? Derrière une simplicité apparente, le zaï se fonde en réalité sur des mécanismes écologiques complexes. La technique consiste à concentrer l’eau et le fumier afin de favoriser la croissance des cultures dans un contexte où la pluie est aussi rare qu’aléatoire. Pour ce faire, on prépare pendant la saison sèche des poquets, c’est-à-dire des trous de 10 à 15 cm de profondeur et de 20 à 40 cm de diamètre pour y déposer des engrais organiques et y semer des céréales (mil ou sorgho).

À l’arrivée des pluies, le poquet amendé se remplit d’eau et libère des nutriments qui attirent les termites du genre Trinervitermes. Ces insectes creusent des galeries par lesquelles l’eau s’infiltre en profondeur, et via leurs déjections, ils transforment la matière organique qui devient alors assimilable par les plantes. Ce processus aboutit à la formation d’une poche humide et fertile où la plante développe ses racines. Certains auteurs affirment qu’avec le zaï, les rendements du mil et du sorgho peuvent atteindre 1500 kg de grain par hectare contre moins de 500 kg par hectare en condition normale.

En plus d’être économe et d’amener de bons rendements, le zaï favorise également le retour des arbres dans les champs. Les poquets ont en effet tendance à piéger les graines de nombreuses espèces arborées, ces dernières étant transportées par le vent, les eaux de ruissellement et les déjections des animaux d’élevage. À l’arrivée des pluies, des arbustes se développent ainsi spontanément aux côtés des céréales, dans l’environnement riche et humide des trous de zaï.

Dans la région du Yatenga, certains paysans préservent et protègent ces jeunes arbres, source de fertilité naturelle et de fourrages en saison sèche. Au Sénégal, les chercheurs de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et de l’Institut national de pédologie (INP) réalisent en ce moment des essais pour évaluer la quantité de carbone séquestrée dans le sol grâce au zaï. Leurs premiers résultats montrent que dans les parcelles traitées, le stock de carbone par hectare augmente de 52 % en comparaison des parcelles témoins. Promesse de récoltes généreuses et pourvoyeur de services écosystémiques, le zaï a décidément tout pour séduire.

Seul hic, cette technique exige une quantité importante de travail manuel et des investissements conséquents. À raison de 4 heures par jour, un homme seul avec sa daba devra creuser pendant 3 mois pour aménager un hectare. Qui plus est, il sera nécessaire de fabriquer ou acheter 3 tonnes de fumier pour amender les poquets. Ça n’est pas pour rien qu’en langue mooré, zaï vient du mot « zaïégré » qui veut dire « se lever tôt et se hâter pour préparer sa terre ».

Un zaï nomade et multiforme

Mali, Sénégal, Niger, Kenya… une fois redécouvert au Burkina Faso, le zaï n’a pas tardé à se diffuser au-delà de son berceau d’origine. Dans les années 1980, l’aide au développement déploie des moyens importants de lutte contre la désertification dans les territoires sahéliens fragilisés par la grande sécheresse. Présente dans la région du Yatenga depuis 1982, une équipe d’agronomes du CIRAD y décrivait déjà la technique du zaï comme une voie prometteuse de restauration des terres.

Démarre ensuite un large faisceau de projets et programmes qui ont cherché à tester, diffuser et améliorer le zaï en Afrique subsaharienne. Au Burkina Faso, l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) et des ONG comme Solibam ont mécanisé la fabrication des poquets pour alléger la charge de travail. Au lieu de creuser manuellement, on réalise des passages croisés avec une dent attelée à un animal et on sème à l’intersection des sillons. Avec cette technique, le temps de travail passe de 380 à 50 heures par hectare. Dans la commune rurale de Ndiob, au Sénégal, le Maire Oumar Ba est allé encore plus loin en distribuant des tarières mécaniques aux paysans, rendant la fabrication des poquets très facile et rapide.

Au Burkina Faso, dans le cadre du projet Fair Sahel, les chercheurs de l’INERA réalisent des essais agronomiques visant à substituer une partie du fumier organique des poquets de zaï par des microdoses d’engrais minéral. Une manière d’améliorer les rendements du sorgho tout en faisant sauter un verrou majeur d’adoption : la cherté de la matière organique. Les agronomes travaillent également à associer dans les mêmes poquets des céréales comme le sorgho avec des légumineuses comme le niébé. Ils testent enfin le zaï sur de nouvelles cultures, à l’instar du maïs, du coton, de la pastèque et des cultures horticoles comme l’aubergine.

Dans les zones maraîchères du Sénégal, la technique du zaï s’est également diffusée en produisant de nombreux avatars. Lorsque l’eau devient rare et chère, les paysans cherchent par tous les moyens à économiser la ressource. À Fatick dans l’ouest, ils utilisent des pneus recyclés pour concentrer les apports de fumier et d’eau au niveau des racines des pieds de piment. Dans la région littorale de Mboro, ils sculptent les parcelles d’oignons de minuscules casiers qu’ils inondent au sceau. Au sud, à Kolda, ils repiquent les aubergines dans des poquets recouverts de paille. Ces innovations sont frugales et suivent toutes la même logique : concentrer l’eau et la fertilité dans de petites poches de vie, à l’abri d’un environnement extérieur hostile.

Une « autre » voie d’adaptation

En réponse au changement climatique, les États du monde entier se sont engagés dans une compétition pour augmenter la disponibilité de l’eau pour leur agriculture. Barrages, mégabassines, périmètres irrigués… partout, la politique dominante consiste à étendre à tout prix les surfaces irriguées.

Mais ce choix, s’il répond à un besoin à court terme, s’accompagne d’un sérieux risque de « mal-adaptation » : dégradation des ressources en eau, injustices sociales et tensions géopolitiques sont la contrepartie cachée des grands projets hydroagricoles. Le modèle agricole qui se dessine pour demain semble bien fragile et vulnérable, car dépendant d’une eau captée et acheminée à grand renfort d’énergie fossile.

L’article que vous parcourez vous est proposé en partenariat avec « Sur la Terre », un podcast de l’AFP audio. Une création pour explorer des initiatives en faveur de la transition écologique, partout sur la planète. Abonnez-vous !

À contre-courant du régime d’innovation dominant, les paysans sahéliens ont choisi la voie de la sobriété. Confrontés depuis des siècles à d’importantes limitations sur la ressource en eau, ces millions de « chercheurs aux pieds nus » n’ont cessé d’innover en silence. Au « toujours plus d’eau, quoiqu’il en coûte », ils ont préféré un principe de parcimonie. Et le zaï, aussi médiatisé soit-il, n’est que la face émergée de l’iceberg : demi-lunes, cordons pierreux, cuvettes fruitières, mares, cultures stratifiées… Ces techniques ancestrales méritent toute notre attention car elles représentent des formes intelligentes d’adaptation à des conditions thermiques et hydriques extrêmes, proches de ce que vivront les pays méditerranéens en 2100 dans un scénario climatique à +4 °C.

Pour construire un nouveau récit sur l’avenir mondial de l’eau, tendons donc l’oreille et écoutons les secrets des paysans sahéliens.

Cet article s’inscrit dans le cadre d’un projet associant The Conversation France et l’AFP audio. Il a bénéficié de l’appui financier du Centre européen de journalisme, dans le cadre du programme « Solutions Journalism Accelerator » soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. L’AFP et The Conversation France ont conservé leur indépendance éditoriale à chaque étape du projet.