La recherche en psychologie sociale et en génétique comportementale montre que les individus ont une position idéologique stable, c’est-à-dire une position sur le continuum politique allant de l’extrême gauche à l’extrême droite qui varie peu au cours du temps. Cette position peut être objectivée notamment avec l’échelle de conservatisme Wilson-Patterson ou une échelle simple allant de « très à gauche » à « très à droite ».

Plusieurs décennies de recherche en psychologie sociale montrent invariablement que plus les personnes sont de droite, plus elles sont intolérantes (par exemple, racisme, sexisme, homophobie, antisémitisme). À l’inverse, plus les personnes sont de gauche, plus elles sont tolérantes.

Cette différence entre les personnes de gauche et de droite s’observe jusqu’au phénomène de déshumanisation, un mécanisme psychologique par lequel des personnes sont perçues comme moins « humaines » et, par conséquent, ne sont pas pleinement prises en compte sur le plan moral.

Déshumanisation flagrante

Nour Kteily (chercheur en psychologie sociale à l’université Northwestern) et ses collègues ont développé une mesure de la déshumanisation basée sur la représentation populaire de l’évolution humaine (c.-à-d., un primate courbé qui avance vers la droite et se redresse progressivement pour « finir » en Homo sapiens redressé). Les participantes et participants doivent placer différents groupes sur cette représentation.

Les résultats des premières études menées aux États-Unis (2 293 participantes et participants), en Angleterre et en Hongrie (1 181 participantes et participants) montrent que les personnes tendent à juger les groupes dominants comme « pleinement évolués » (Étasuniens, Français, Australiens, notamment) et les groupes subordonnés comme « moins évolués » (personnes arabes, musulmanes, migrantes, notamment). Ces résultats ont été répliqués dans plus d’une dizaine de pays auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Cette différenciation hiérarchique entre groupes est non seulement réfutée par la recherche scientifique, mais elle explique un large ensemble d’attitudes hostiles, notamment les préjugés racistes, le rejet du soutien aux personnes migrantes, la justification des injustices, le militarisme, le soutien à la torture, le soutien à des représailles violentes après une attaque, un moindre souci pour les victimes civiles d’un conflit quand elles appartiennent à un groupe de faible statut.

Les attitudes autoritaires, plus précisément l’autoritarisme de droite et l’orientation à la dominance sociale, sont les prédicteurs les plus robustes de la déshumanisation : plus les personnes ont des scores élevés aux échelles de mesure de ces attitudes, plus elles présentent une propension à la déshumanisation, une préférence pour la droite politique, et une inclination à la violence intergroupe.

Hypothèse de la symétrie idéologique

Le consensus scientifique voulant que l’autoritarisme, l’intolérance soient plus répandus à droite qu’à gauche semble s’éroder depuis les années 2010. Des chercheurs ont récemment soutenu que les personnes de gauche sont aussi autoritaires et intolérantes envers les individus qui ne partagent pas leurs valeurs que les personnes de droite.

Cette « hypothèse de la symétrie idéologique » a depuis été réfutée notamment par Vivienne Badaan et John T. Jost.

Vivienne Badaan (chercheuse en psychologie sociale à l’université américaine de Beyrouth) et John T. Jost (chercheur en psychologie sociale à l’université de New York) ont pointé deux problèmes. Premièrement, des asymétries dans la force des préjugés sont fréquemment observées même dans les études qui prétendent fournir des preuves de symétrie. Une récente étude montre que l’hostilité des personnes de droite envers les personnes de gauche est plus importante que l’hostilité des personnes de gauche envers les personnes de droite. L’hostilité la plus forte est observée chez les personnes d’extrême droite.

Asymétrie dans les préjugés

Deuxièmement, les études qui prétendent fournir des preuves de symétrie reposent sur une procédure qui consiste à demander aux personnes de rapporter sur un thermomètre symbolique le degré de « froideur » ou de « chaleur » ressentie à l’égard de certains groupes. Les personnes de gauche expriment généralement des attitudes « tièdes » envers les personnes de droite, rarement « froides ». Or le fait d’avoir des attitudes « tièdes » à l’égard de certains groupes de personnes, de ne pas être enthousiaste à l’égard de leurs activités politiques est loin d’exprimer des préjugés, du moins si l’on se réfère à la définition de la notion de préjugé qui prévaut en psychologie sociale.

En 1954, Gordon Allport a défini les préjugés comme une hostilité injustifiée qui se manifeste par la discrimination, l’exploitation, et des crimes de haine. Il n’y a pas de préjugés « inoffensifs », les préjugés sont des réponses viscérales émotionnelles négatives provoquant des comportements hostiles.

Vivienne Badaan et John T. Jost rappellent que, dans cette tradition de la psychologie sociale, « les préjugés sont un problème social sérieux qu’il convient d’analyser et de traiter – avec de vraies victimes, telles que les victimes de crimes de haine – et ce n’est pas une notion à utiliser à la légère ni un phénomène à banaliser […] Il ne s’agit pas d’une notion qui peut être assimilée, par exemple, à des attitudes tièdes ou à un discernement critique. »

Ces chercheurs estiment qu’il est important de ramener l’étude des préjugés à ses racines en psychologie sociale, en tant que tentative de comprendre et d’atténuer les problèmes sociaux associés à l’hostilité, l’agression, la violence dirigées contre les membres d’un groupe. Cela implique que toute étude sérieuse des préjugés prenne en compte leurs conséquences dans le monde réel, notamment les crimes de haine.

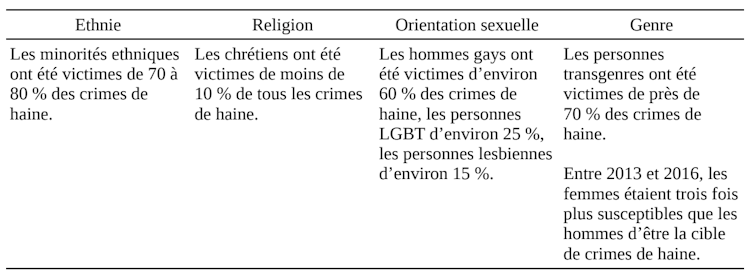

Asymétrie dans les crimes de haine

Les crimes de haine sont des actes violents commis contre des personnes en raison de leur appartenance (réelle ou supposée) à un certain groupe social. Si l’intensité des préjugés est équivalente à gauche et à droite du continuum politique, les crimes de haine commis contre les minorités ethniques, religieuses et sexuelles (qui sont détestées de manière disproportionnée par les personnes de droite) devraient être aussi fréquents que les crimes de haine commis contre les groupes avantagés (que les personnes de gauche sont supposées détester de manière disproportionnée). Vivienne Badaan et John T. Jost ont analysé les statistiques sur les crimes de haine commis aux États-Unis sur la période 1996-2018 :

Or, les données montrent que les crimes de haine contre les minorités sont beaucoup plus fréquents que les crimes de haine contre les groupes favorisés. Si l’on part du principe que les crimes de haine sont la conséquence directe de préjugés extrêmes, il apparaît que les individus de droite sont beaucoup plus enclins à des formes extrêmes de préjugés (infra-humanisation, déshumanisation animalistique, déshumanisation flagrante notamment) que les personnes de gauche.

Empathie, autoritarisme, intolérance

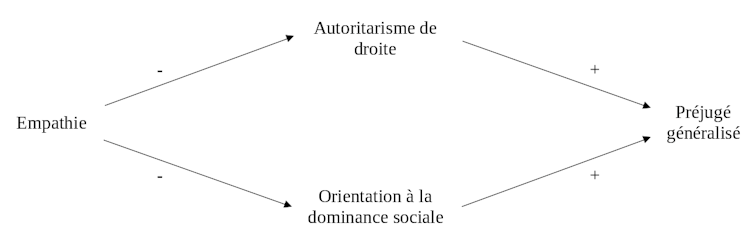

Martin Bäckström et Fredrik Björklund (chercheurs en psychologie sociale à l’université de Lund) ont examiné la relation entre l’empathie, l’autoritarisme de droite, l’orientation à la dominance sociale, et le préjugé généralisé.

L’empathie désigne la capacité à ressentir et comprendre les émotions des autres individus. Cette compétence est centrale pour le souci pour autrui, la prise de perspective, les émotions morales (comme la compassion, la culpabilité), le comportement d’aide, l’altruisme, la coopération. Le préjugé généralisé désigne la tendance à avoir une attitude défavorable à l’encontre des personnes perçues comme dissimilaires à soi (racisme, sexisme, homophobie, etc.)

Les participants ont complété un questionnaire comprenant l’indice de réactivité interpersonnelle, une échelle souvent utilisée pour évaluer la tendance spontanée des personnes à l’empathie, ainsi que l’échelle d’autoritarisme de droite, l’échelle d’orientation à la dominance sociale, et plusieurs échelles de préjugés (par exemple, racisme, sexisme, validisme).

Les résultats montrent que moins les personnes sont dotées d’empathie, plus elles ont un niveau élevé d’autoritarisme, et plus leur niveau de préjugé généralisé est élevé.

De manière cohérente, la recherche en neurosciences montre que les réponses neurophysiologiques d’empathie sont plus faibles chez les personnes de droite par rapport aux personnes de gauche.

D’autres travaux soutiennent l’idée que l’empathie exerce une influence causale sur les attitudes autoritaires, le conservatisme et les préjugés intergroupes. Notamment, des chercheurs ont observé que des lésions cérébrales dans des zones importantes pour l’empathie provoquent une augmentation du niveau d’autoritarisme chez les personnes. Attention, ce résultat ne signifie pas que l’autoritarisme soit la conséquence de lésions cérébrales : les études lésionnelles permettent de compléter les données disponibles, de clarifier les relations de causalité entre variables.

Aucune équivalence entre « les extrêmes »

La recherche en psychologie sociale sur les relations intergroupes (préjugés, stéréotypes, discrimination) a débuté dans les années 1930. Les études ont souvent porté sur les pays occidentaux, cependant la recherche montre que les phénomènes présentés ici (orientation à la dominance sociale, autoritarisme de droite, conservatisme, préjugés, déshumanisation) sont universels.

Dans leur ensemble, les travaux présentés dans cet article montrent qu’il n’y a aucune équivalence entre « les extrêmes ». Plus les personnes présentent un déficit d’empathie, un niveau élevé d’autoritarisme, de préjugés, de déshumanisation, de violence intergroupe, plus elles se situent à droite ; plus les personnes présentent un souci empathique, un niveau faible d’autoritarisme, de préjugés, de déshumanisation, de violence intergroupe, plus elles se situent à gauche. « Les extrêmes » s’opposent dans leur conception de la justice sociale, leur souci pour autrui, les non-humains, et l’environnement.

Ces traits s’objectivent dans la surreprésentation de l’extrême droite dans les crimes de haine et le terrorisme (des années de plomb à aujourd’hui) ; et dans la surreprésentation de l’extrême gauche dans les initiatives de lutte pour la justice sociale, de solidarité envers les personnes les plus vulnérables (comme les personnes migrantes), les initiatives de défense des droits, des libertés, de l’environnement.

Une critique consiste à pointer les exactions commises au XXe siècle au nom de certaines idéologies de gauche. Toutefois la recherche en psychologie sociale suggère que cette violence soit le fait de personnes « de droite ». Par exemple, une série d’études menée en Union soviétique montre que plus les personnes ont un score élevé à l’échelle d’autoritarisme de droite, plus elles soutiennent le régime soviétique, rejettent les dissidents politiques, et sont intolérantes (sexisme, racisme, antisémitisme notamment). Les résultats montrent également que les membres du parti communiste russe ont des scores plus élevés à l’échelle d’autoritarisme de droite que les membres des autres organisations politiques.

Selon Bob Altemeyer (chercheur en psychologie sociale à l’université du Manitoba), l’alliance entre des leaders à forte orientation à la dominance sociale et des subordonnés autoritaires de droite représente une « union létale » car elle augmente fortement le risque de violence politique, les premiers appelant à l’action violente, les seconds passant à l’acte. La montée du RN nous confronte directement à cette menace, en sus d’une augmentation des inégalités sociales et d’une intensification de la crise environnementale.

Les travaux présentés dans cet article ont été menés par des chercheuses et chercheurs en psychologie sociale, mais aussi en sciences politiques, en neurosciences, en génétique comportementale, en primatologie. Toutes et tous partagent la conviction que le comportement politique ne saurait être expliqué par une seule discipline de recherche.