Odeur de café, de tabac, d’égout, de pot d’échappement… ces odeurs du quotidien sont partout autour de nous. Elles peuvent être perçues comme agréables ou nauséabondes, selon des critères qui sont propres à chacun.

En fonction de notre âge, notre sexe, notre sensibilité, notre culture ou encore nos expériences personnelles, nos perceptions olfactives peuvent varier et évoluer dans le temps… un même effluve pourra être verbalisé par plusieurs adjectifs évocateurs très différents selon l’olfacteur.

Pour mieux comprendre cette part de subjectivité, Atmo Normandie (association chargée du suivi de la qualité de l’air dans la région) organise le 10 juin la « minute internationale des odeurs ». À 10h06 précisément, chacun est invité à mettre le nez dehors, puis à noter la première odeur perçue sur un carton bristol. Les descriptions des quatre coins de l’hexagone – voire du monde entier – seront récoltées et analysées. De quoi illustrer la subjectivité de nos perceptions et les différences linguistiques dans la façon dont sont décrites les odeurs.

Une expérience unique qui permettra de nourrir nos recherches. Depuis 2018, notre équipe de l’Université Le Havre Normandie travaille, avec la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, Atmo Normandie et l’IMT Nord Europe sur la compréhension et la remédiation des nuisances odorantes dans l’environnement.

Read more: Détecter les odeurs est plus complexe qu’il n’y paraît

Pourquoi certaines odeurs sentent mauvais ?

Il est évident que les récepteurs olfactifs situés dans notre cavité nasale ne distinguent pas des molécules chimiques « bonnes » d’un côté et « mauvaises » de l’autre. Tout se joue au niveau de notre cerveau, et plus particulièrement au sein de l’amygdale (qui va évaluer la valence émotionnelle positive ou négative des stimuli sensoriels) et de l’hippocampe (impliqué dans la mémoire et les souvenirs). Des différences génétiques, dont il ne sera pas question ici, pourraient également jouer dans la sensibilité individuelle aux odeurs.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

D’autres raisons, plus culturelles, peuvent également expliquer qu’une odeur soit perçue comme « mauvaise » :

L’éducation : les odeurs d’excréments et d’urine sont universellement apprises comme étant « mauvaises » dès le plus jeune âge, tandis que l’on apprend que l’odeur des fleurs est une « bonne » odeur.

Le réflexe ancestral qui nous a été transmis d’avoir une sensibilité accrue face aux odeurs qui pourraient présenter un danger et être « mauvaises » pour la santé humaine (nourriture avariée, moisissure, pathogènes…).

La gêne physiologique : certaines odeurs peuvent être associées à une gêne physique qui augmente avec l’intensité et/ou la concentration ou le caractère irritant de la molécule chimique. C’est par exemple le cas de l’acide acétique, qui confère son odeur au vinaigre, qui est irritant à forte concentration.

La familiarité : une odeur commune sera généralement perçue d’une façon plus positive qu’une odeur inconnue. Par exemple, l’acide isovalérique pourra être perçu positivement par un amateur de fromages de chèvre, dont c’est un composant, alors qu’on le retrouve aussi dans l’odeur de transpiration des pieds, et qu’il s’agit d’une odeur universellement reconnue comme désagréable dans le monde.

Enfin, il ne faut pas négliger le contexte qui joue énormément sur notre appréciation positive ou négative des odeurs, selon par exemple les moments de la journée. L’odeur de friture, par exemple, est désagréable si on la perçoit de bon matin au saut du lit, mais elle devient appétissante à 11 h 59 lorsque la faim commence à se faire sentir.

La « mauvaise » odeur, quand elle devient gênante, est alors considérée comme une nuisance. Il existe différentes dimensions relatives à cette gêne :

la fréquence à laquelle l’odeur apparaît au cours d’une journée ou d’une année,

la durée, la persistance ou le caractère fugace de l’odeur,

la localisation de l’odeur, les zones géographiques qui sont impactées,

l’intensité, en relation avec la concentration d’odeur et le caractère hédonique, que nous venons d’expliquer.

Former des experts en nuisances olfactives

La subjectivité des perceptions dans l’appréciation des odeurs est un frein aux recherches sur l’analyse des nuisances odorantes. C’est non seulement un problème pour leur bonne compréhension, mais aussi pour réduire les nuisances ou les anticiper. Le recours à des panels d’évaluateurs humains est donc indispensable pour compléter les approches instrumentales.

Read more: Au nom du paysage ? Éoliennes, méthaniseurs… pourquoi les projets renouvelables divisent

Tels des œnologues, des experts en nuisances odorantes sont ainsi formés et entraînés. Il peut s’agir de chercheurs académiques, de riverains, de salariés de l’industrie ou encore d’agents des collectivités locales. Ils œuvrent discrètement à rendre moins odorant l’air qui nous entoure au quotidien par leurs signalements auprès des autorités administratives ou directement auprès des industriels suspectés. Des concours, comme celui organisé en avril dernier par Atmo Normandie, sont même organisés pour récompenser ces « nez d’or ».

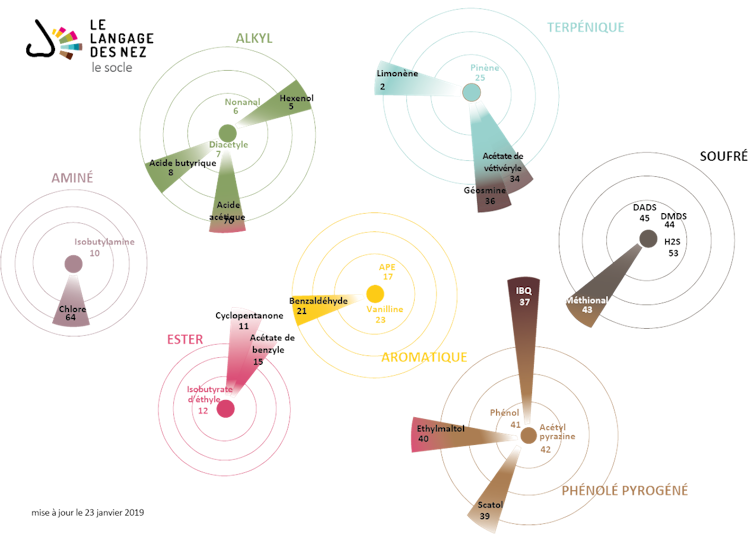

Pour décrire objectivement les odeurs, nous utilisons dans nos recherches la méthode du Langage des Nez (LdN), développée par Atmo Normandie en collaboration avec notre laboratoire, qui permet de représenter graphiquement l’espace odorant défini par des molécules de référence, s’organisant autour de sept « noyaux » aux caractéristiques odorantes marquées.

Le cocktail derrière les « mauvaises odeurs »

Une première phase de recherche a déjà permis, grâce à ce référentiel, de caractériser plus de 40 molécules odorantes – certaines jamais décrites auparavant – pouvant être émises sur la zone industrialo-portuaire du Havre.

Mais les odeurs, qu’elles soient « mauvaises » ou « bonnes », sont rarement le fruit d’une seule molécule isolée. Il s’agit le plus souvent d’un mélange complexe à l’état gazeux et généralement présent dans l’air à une concentration infime. Dans ce mélange, des interactions interviennent entre molécules et peuvent provoquer des phénomènes de masquage ou de synergie, entraînant respectivement une baisse ou une amplification de notre perception des odeurs.

Dans ces conditions difficiles à reproduire, et pour se rapprocher de scénarios réels de nuisances, nous nous sommes aussi intéressés à des mélanges de substances que nous avons reproduits et évalués à l’échelle du laboratoire.

Nous avons ainsi pu démontrer, par exemple, que le disulfure de méthyle (odeur soufrée de l’oignon) masquait hélas l’odeur fruitée, nettement plus agréable, de la cyclopentanone. Ces deux molécules volatiles peuvent en effet être émises simultanément dans l’atmosphère par certains procédés industriels, certes à de très faibles doses, mais leur seuil de perception très bas pourra engendrer une pollution odorante.

Prédire la propagation de panaches odorants

Pour aller plus loin, le projet DISCER-NEZ est en cours depuis mai 2021 jusqu’à octobre 2024 avec de nouveaux partenaires et des financements de l’ANR et des régions Normandie et Haut-de-France. L’enjeu : développer un outil innovant permettant de prédire la dispersion dans l’atmosphère des polluants afin de créer une cartographie prédictive en temps réel de propagation des panaches malodorants.

En effet, les outils classiques existants proposent des cartographies de dispersion des COV (composés organiques volatils), mais sans prendre en considération les phénomènes d’interaction qui interviennent dans les mélanges d’odeur. Notre outil permet de prédire l’intensité et les caractéristiques de mélange d’odeurs qui seront potentiellement perçus dans les zones urbaines denses à proximité des activités humaines émettant des COV.

Nos travaux de recherche dans la région normande pourront ouvrir de nouvelles perspectives pour poursuivre l’anticipation et la réduction des nuisances dues aux « mauvaises » odeurs en appliquant ces avancées à d’autres secteurs ou sur d’autres territoires.

Les odeurs nauséabondes dans notre environnement sont bien souvent le résultat des activités humaines, à vocation industrielle bien évidemment mais aussi… à vocation environnementale. Pour n’en citer que quelques-unes : les stations d’épuration, le compostage des déchets verts, la valorisation des déchets et co-produits, les unités de méthanisation…

Le projet DISCERNEZ est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. Elle a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.