Depuis 40 ans, les haies font l’objet de politiques publiques qui tentent de dissuader les agriculteurs n’en voyant plus l’utilité de les arracher. Si l’inefficacité de ces politiques est dénoncée par le milieu associatif, la reconnaissance quasi unanime des nombreux bénéfices environnementaux et sociaux de leur maintien à différentes échelles ouvre de nouvelles perspectives.

Les actions concernant la haie se sont de fait intensifiées depuis le premier plan de développement de l’agroforesterie lancé en 2015, que ce soit pour alerter sur sa disparition, stopper son érosion (Pacte pour la haie) ou dans un autre registre, simplifier les normes susceptibles de garantir sa conservation (adoption de la Loi d’orientation agricole en discussion. Mais cela suffira-t-il à construire de nouveaux récits en matière de savoir et de savoir-faire ?

Car la haie a toujours été un objet de politisation des rapports sociaux et cristallise aujourd’hui les tensions autour des modèles agricoles à privilégier.

Ce qui se joue actuellement ne porte pas tant sur la haie elle-même que sur la manière dont elle est perçue, pensée, reliée à l’agriculture et au paysage. Car si la haie est un objet matériel avec lequel on interagit, elle est tout autant un objet social et culturel, porteur de représentations et d’affects, qu’un objet naturel inséré dans des rapports sociaux évoluant dans le temps et l’espace. Voici comment.

La haie, produit des sociétés agraires à l’époque moderne

La haie bocagère apparaît en fait assez récemment dans l’histoire agraire et est étroitement associée aux sociétés paysannes. À la Révolution française, le changement du régime de propriété et d’usage des sols, avec le développement de la petite propriété paysanne et la disparition progressive des pratiques de pacage visant à empêcher la divagation du bétail, en particulier dans les campagnes de l’ouest rend possible l’édification de clôtures autour des parcelles.

Le développement rapide de l’élevage au XIXe siècle, autorisé par les progrès agronomiques, impose la séparation physique des activités d’élevage et de cultures, et la haie devient l’instrument de ce cloisonnement de l’espace agraire.

D’autres utilisations de la haie apparaissent en parallèle. Alors que les paysans sont progressivement exclus des espaces forestiers et de landes à partir du XVIe siècle, les haies vont pourvoir aux ressources forestières manquantes, notamment pour la production de bois de chauffage et de construction, de fourrage ainsi que pour l’alimentation humaine. Dans les espaces montagnards, les haies sont également plantées pour atténuer le ruissellement et leur rôle de brise-vent. Ce mouvement d’embocagement d’une partie des espaces ruraux français atteint son apogée dans les années 1930.

[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]

La haie, obstacle à la modernisation agricole et symbole de l’archaïsme paysan

Mais les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 marquent le tournant productiviste de l’agriculture française. Les paysages produits par des systèmes agricoles de polyculture-élevage attelée se révèlent inadaptés à la nouvelle métrique imposée par les machines.

Le développement des cultures végétales au détriment des prairies permanentes fait perdre à la haie sa fonction initiale : contenir le bétail, en plus de constituer une gêne pour les cultures. Elle devient également le symbole d’un archaïsme paysan avec lequel il faut rompre pour entrer pleinement dans la modernité agricole. Dans cette période de rupture technique, sociale et économique du modèle agricole, les remembrements (aménagement foncier consistant en un regroupement des propriétés foncières, associé à des travaux visant à améliorer la productivité agricole (arasement de haies, drainage, recalibrage de cours d’eau)), mais surtout les initiatives individuelles d’arrachage ont entraîné la disparition de près de deux tiers des linéaires de haies dans la deuxième partie du XXe siècle.

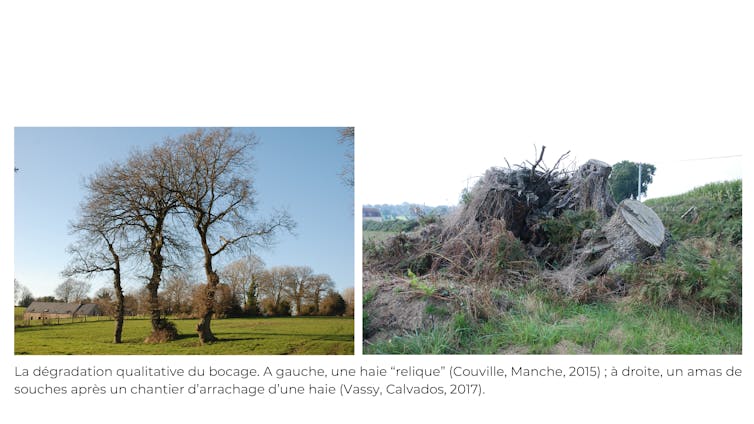

Ces arrachages s’accompagnent d’une dégradation qualitative de la trame bocagère conservée (trouées, disparition de strates, taille sévère, etc.). Le rythme de ces transformations est toutefois variable d’un espace à l’autre, selon l’intensité des transformations agricoles (agrandissement des exploitations, système productif, structure de la haie), des représentations paysagères et du contexte physique local (sols, climat, etc.).

Des haies qui peinent à rassembler

La haie est alors progressivement réinvestie par des acteurs extérieurs au milieu agricole à partir des années 1980, d’abord en réaction aux conséquences paysagères et environnementales des remembrements, puis plus récemment, dans le cadre d’une pensée plus globale, articulant les concepts de l’agroforesterie avec une critique du productivisme agricole.

Avec la recomposition sociale des espaces périurbains et ruraux (entrée en minorité des agriculteurs, arrivée de nouvelles populations), ce mouvement de patrimonialisation attribue à la haie de nouvelles fonctions qui ne relèvent plus uniquement d’une gestion agricole, mais concernent aussi un territoire de vie et un paysage pour ses habitants (amélioration de la qualité de l’eau, préservation de la biodiversité, valorisation du patrimoine paysager, etc.).

Ces changements de perception s’accompagnent d’une intégration progressive de la haie aux politiques publiques, qu’il s’agisse de subventionner les agriculteurs pour l’entretien et la gestion de leurs haies (mesures agro-environnementales et climatiques versées dans le cadre de la PAC), de replanter des haies autour des points de captage en eau potable pour en préserver sa qualité, ou encore de classer les haies d’une collectivité dans le cadre d’un plan local d’urbanisme (PLU). Il s’agit finalement de réconcilier agriculture, environnement et aménagement, trois sphères qui sont restées longtemps étrangères l’une à l’autre.

Des contradictions qu’il reste à surmonter

Pourtant, ce regain d’intérêt pour la haie n’a pas permis d’entraver son érosion si l’on en croit l’évolution pointée par le dernier rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Loin de s’arrêter, l’érosion du bocage s’est accélérée sur la période la plus récente, avec une perte estimée à 23 500 km/an entre 2017 et 2021.

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette apparente contradiction.

La première relève d’une législation peu contraignante, peu incitative et complexe qui s’est mise en place très lentement et dont l’application sur le terrain est très inégale. Elle ne permet toujours pas de compenser de façon équitable les efforts de ceux et celles qui choisissent de maintenir leur haie ou d’en replanter.

Read more: Planter une nouvelle haie ne compense pas la destruction d’une haie ancienne

La seconde s’explique par le décalage entre les raisons utilitaires pour lesquelles les haies ont été plantées, et celles pour lesquelles elles devraient aujourd’hui être préservées et/ou plantées, qui relèvent principalement du registre environnemental et patrimonial. Ce glissement dans les fonctions et usages de la haie n’est pas clairement assumé dans les politiques publiques actuelles, ce qui entretient une certaine confusion dans les objectifs poursuivis.

Enfin, la troisième relève de la contradiction entre le statut juridique de la haie, qui la place dans le cadre d’une gestion privée par un binôme exploitant agricole/propriétaire, et son statut social, qui l’identifie comme bien commun dont les multiples fonctions bénéficient à tous (biodiversité, mitigation des effets du changement climatique, régulation hydrologique, aménités paysagères, etc.).

Un objet très politique

L’évolution des haies (linéaire total, formes, fonctions) est ainsi guidée par les transformations techniques, foncières et productives de l’agriculture (agrandissement et spécialisation des exploitations, intensification, etc.), qui se poursuivent voir s’amplifient dans certains secteurs agricoles face à la dérégulation des marchés (élevage laitier, par exemple).

De façon parallèle, on constate ces dernières années un foisonnement d’acteurs et d’outils d’action collective qui agissent sur le territoire en faveur du bocage. Si l’on considère que plus nombreux sont les acteurs qui s’engagent autour d’une cause, plus la visibilité de celle-ci s’accroît, cette dynamique devrait avoir des conséquences positives sur la réhabilitation de la haie.

Le bocage devient un outil de médiation entre parties prenantes dans la mesure où la haie, bien que propriété privée, s’inscrit désormais dans un commun qu’il s’agit de préserver, voire de restaurer, face à des enjeux plus globaux.

En tant qu’objet hybride, à l’interface de nature et sociétés, la haie peut trouver dans la transition écologique un cadre favorable à sa réhabilitation. Pour laisser de la place aux haies dans les champs et le long des routes, l’enjeu est tout autant dans la valorisation économique et écologique de ses fonctionnalités, dans les nouveaux apprentissages que cela suppose pour les agriculteurs, et sans doute, dans une rupture plus nette avec l’orientation productiviste du modèle agricole français. Ce sont bien nos rapports au vivant qui sont au cœur de cette transition, de la parcelle au territoire.